Google検索で上位表示を狙うためのSEO対策と必要なことを解説

「一生懸命コンテンツを作っているのに、Google検索で上位表示されない」

「アクセスが一増えず、SEOの成果が出ない」

そんな悩みを抱え、何から手をつければ良いのか分からなくなっていませんか?

その原因は、Googleがサイトを評価する「仕組み」を理解しないまま、がむしゃらに努力してしまっていることにあるかもしれません。

この記事では、そんな「Google検索で上位に来ない悩み」を根本から解決するため、Googleの評価の仕組みや、どうすればGoogle検索で上位表示されるのかを解説します。

- Google検索の仕組みを知ることが大事

- なぜ上位表示させることが重要なのか?

- Google検索の上位表示が決まる仕組み

- 上位表示を狙うためのSEO対策

- Google検索で上位表示されるための3ステップ

- 上位表示を取り続けるための仕組み

- 上位表示させるためのSEO対策で必要なこと

この記事では、検索順位が決まる仕組みの基本から、すぐに試せる改善策、さらに順位をキープするための運用方法まで、一通り解説します。

最後まで読めば、今まで自社サイトの順位が伸び悩んでいた原因が明確になり、次の一手として何をすべきか、具体的な行動計画が見えてくるはずです。

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役|上場企業を含むSEO担当社数は30以上|出版書籍『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』

なお、EXTAGE株式会社では、SEO対策のプロが多数在籍し、豊富な実績をもとにSEOコンサルティングを実施しています。

SEO対策の会社を探す際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Google検索で上位表示を狙うには仕組みを知ることが大事

Google検索で上位表示を目指すなら、まずその仕組みを正しく理解することが欠かせません。

Googleがどのような基準でWebサイトを評価し、順位を決定しているのかを知れば、効果的なSEO対策を立てられるからです。

闇雲に記事を書き続けるだけでは、なかなか成果には結びつきません。

仕組みを理解することには、具体的に3つの大きなメリットがあります。

・Googleの評価基準に沿ったサイト作りが可能

・ユーザーにとって価値のあるコンテンツになる

・アルゴリズムの更新に振り回されにくくなる

1つ目は、Googleの評価基準に沿った本質的なサイト作りができる点です。

小手先のテクニックに頼るのではなく、Googleが何を大切にしているかを理解し、それに沿ったコンテンツを作成することで、長期的に評価されるサイトを構築できます。

2つ目は、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供できるようになることです。

福田 卓馬

福田 卓馬Googleの評価基準は、突き詰めると「ユーザーにとってどれだけ有益か」という一点に集約されます。

つまり、Googleの仕組みを理解することは、ユーザー満足度の高いサイト作りそのものにつながるのです。

そして3つ目は、アルゴリズムの更新に振り回されにくくなる点です。

Googleの検索アルゴリズムは日々アップデートされますが「ユーザーを第一に考える」という根本的な理念は変わりません。

この大原則を理解していれば、細かな仕様変更に一喜一憂することなく、安定したサイト運営が可能になるでしょう。

Googleの仕組みを理解することこそが、検索上位表示を達成するための最も確実な一歩と言えるのです。

なぜGoogle検索で上位表示させることが重要なのか?

Google検索での自社サイトの上位表示は、ビジネスの成長に直結する重要な集客手段だからです。

その理由は、ほとんどのユーザーが検索結果の1ページ目、特に上位に表示された数サイトしかクリックしないという事実にあります。

以下の表は、seoClarity社が分析して算出した平均クリック率(CTR)です。

| 検索順位 | クリック率(CTR) |

|---|---|

| 1位 | 12.4% |

| 2位 | 4.59% |

| 3位 | 2.47% |

| 4位 | 1.05% |

| 5位 | 0.80% |

| 6位 | 0.76% |

| 7位 | 0.34% |

| 8位 | 0.39% |

| 9位 | 0.42% |

| 10位 | 0.55% |

1位のCTRは12.4%で、2位になると4.59%まで下がり、1位と2位では約3倍もの差があることがわかります。

3位以下は3%を切っており、1位と約4倍以上の差です。

このデータからもわかるように、上位表示は多くの人にサイトを閲覧してもらえるチャンスにつながります。

広告とは異なり、一度検索上位を獲得すれば、追加の広告費をかけずに長期的に安定した集客が見込めるため、SEOの費用対効果も抜群です。

また、上位に表示されることでユーザーからの信頼や権威性が向上し、結果としてブランディング効果も期待できます。

多くの見込み客と出会うチャンスを最大化し、ビジネスを成功に導くために、上位表示は不可欠な戦略なのです。

Google検索の上位表示が決まる仕組み

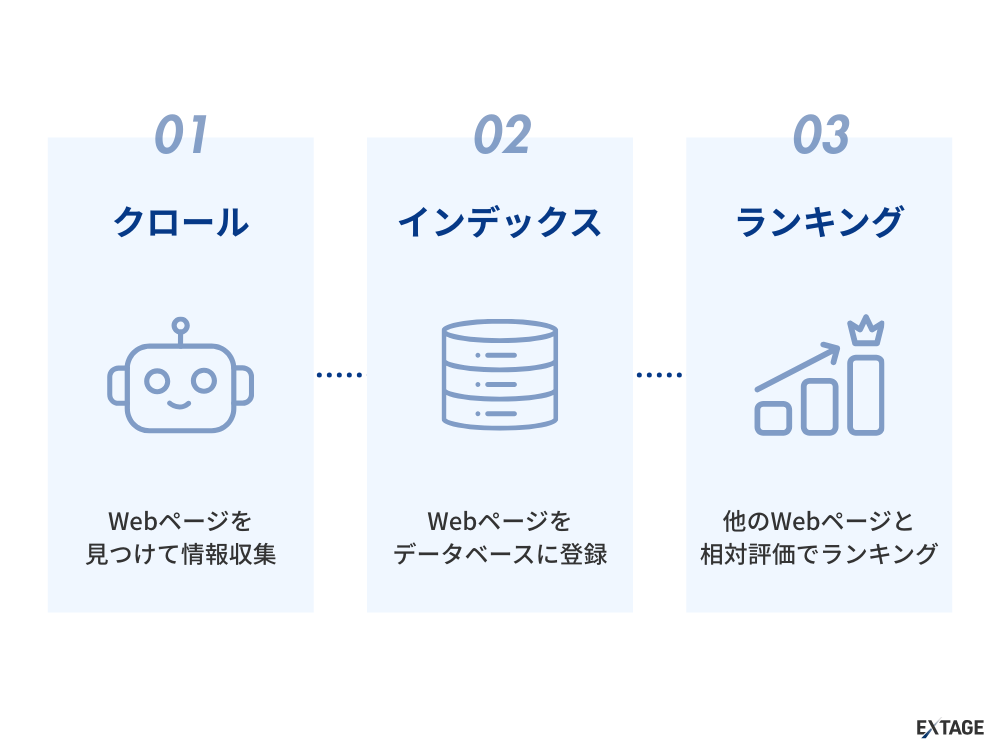

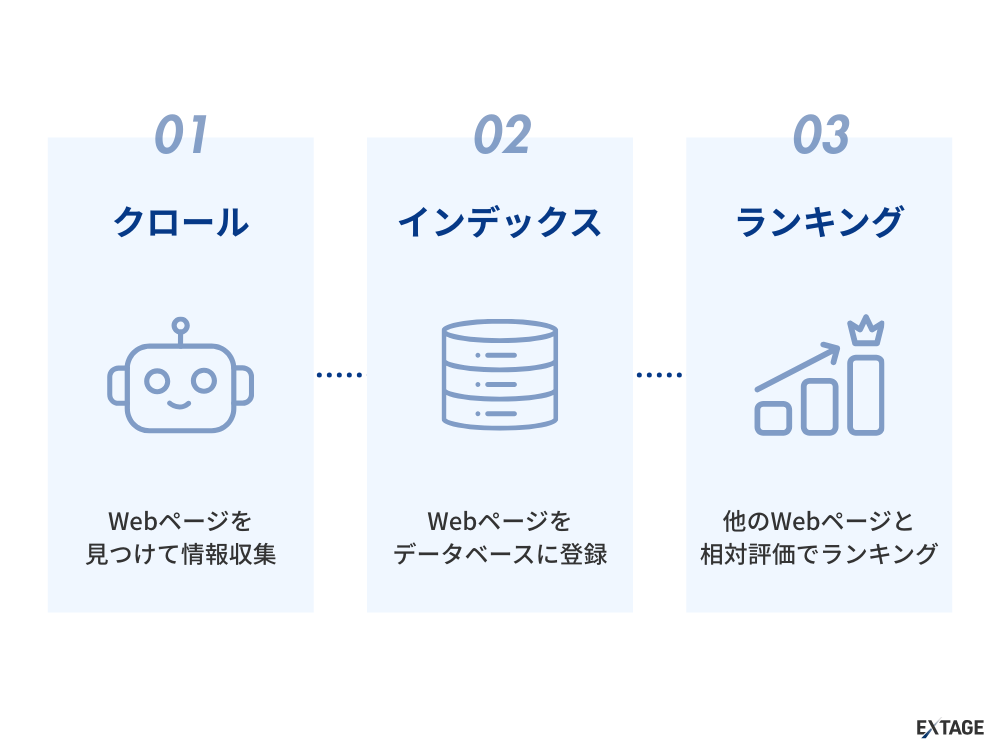

Googleの検索順位は、大きく分けて以下の3つのステップを経て、私たちのパソコンやスマートフォンの画面に表示されています。

- クロール: Web上の情報を見つけて収集する

- インデックス: 収集した情報をデータベースに整理・登録する

- ランキング: 登録された情報の中から最適なものを順位付けして表示する

この一連の流れを理解することが、SEO対策の第一歩です。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

クロール

クロールとは、Googleの「クローラー」という自動プログラムが、インターネット上のWebページを見つけ出し、情報を集めて回る工程を指します。

クローラーは、既存のページにあるリンクをたどって新しいページを見つけたり、サイト運営者から提供されたサイトマップ(サイトの地図のようなもの)を参考にしたりしながらWebの中を巡回しています。

例えば、図書館の司書が新しい本や改訂された本を探しに、書庫をくまなく巡回しているようなイメージです。

このクロールによって、新しく作られたWebサイトや更新されたコンテンツが初めてGoogleに認識されます。

まずはこのクローラーに見つけてもらわなければ、何も始まりません。

インデックス

インデックスとは、クロールによって収集されたWebページの情報が、Googleの持つ巨大なデータベースに整理・登録される工程のことです。

クローラーが見つけてきたWebページの内容を、Googleが理解できるようにテキスト、画像、動画などの要素を分析し、カタログ化していきます。

このデータベースに登録されることで、初めてそのページはGoogleの検索結果の「候補」になるのです。

図書館で例えるなら、司書が集めてきた本を「タイトル」「著者」「ジャンル」「キーワード」ごとに分類し、いつでも探せるように本棚へ整理・登録する作業にあたります。

どんなに素晴らしい内容のページを作っても、このインデックスに登録されていなければ、ユーザーが検索しても表示されることはありません。

ランキング

ランキングは、インデックスされた膨大なWebページの中から、ユーザーが入力した検索キーワードに対して「役立つ内容だ」とGoogleが判断した順に表示する最終工程です。

Googleは、ユーザーの検索意図を瞬時に読み取り「情報の質」「関連性」「専門性」「Webサイトの使いやすさ」など、200以上もの項目を独自のアルゴリズムで総合的に評価して、最適な順位を決定しています。

例えば、「このページはユーザーの疑問に答えているか?」「信頼できる情報か?」「スマホでも見やすいか?」といった複数の視点で厳しくチェックされるのです。

SEO対策は、このランキングの評価を高め、競合サイトよりも上位に表示されることを目的としています。

まとめると、以下がそれぞれの役割です。

| 項目 | 詳細 | 解説 |

|---|---|---|

| クローリング | 「循環する」という意味で、サイト内を見回る役割 | 検索上位になるためにはクローラーに自分のサイトを巡回してもらい、認識してもらう必要がある。 |

| インデックス | クローラーが集めた情報をGoogleのデータベースに登録すること | ユーザーが求める情報を瞬時に判断・表示が可能。 インデックス化しやすいようにコンテンツには見出しを作ることも重要なポイント。 |

| ランキング | 特定のキーワードで検索したときに、適切な情報が掲載されているサイトをさまざまな要素から分析して順位を決めること。 | ランキングはGoogle独自のアルゴリズムで変わる。 定期的に変わるため、サイトのランキングを確認して最適化が必要。 |

なお、Google検索で上位表示させる方法は、関連記事「【誰でもできる】SEOにおける12の内部対策!検索上位に表示させるポイントも紹介」でも解説しています。

あわせて読んでみてください。

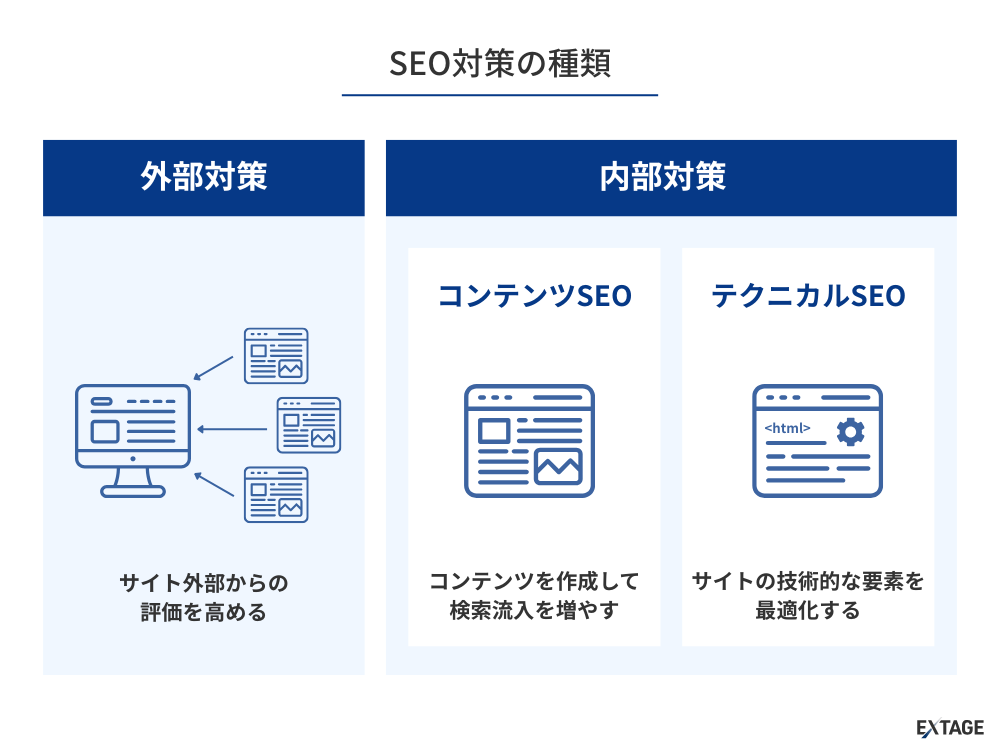

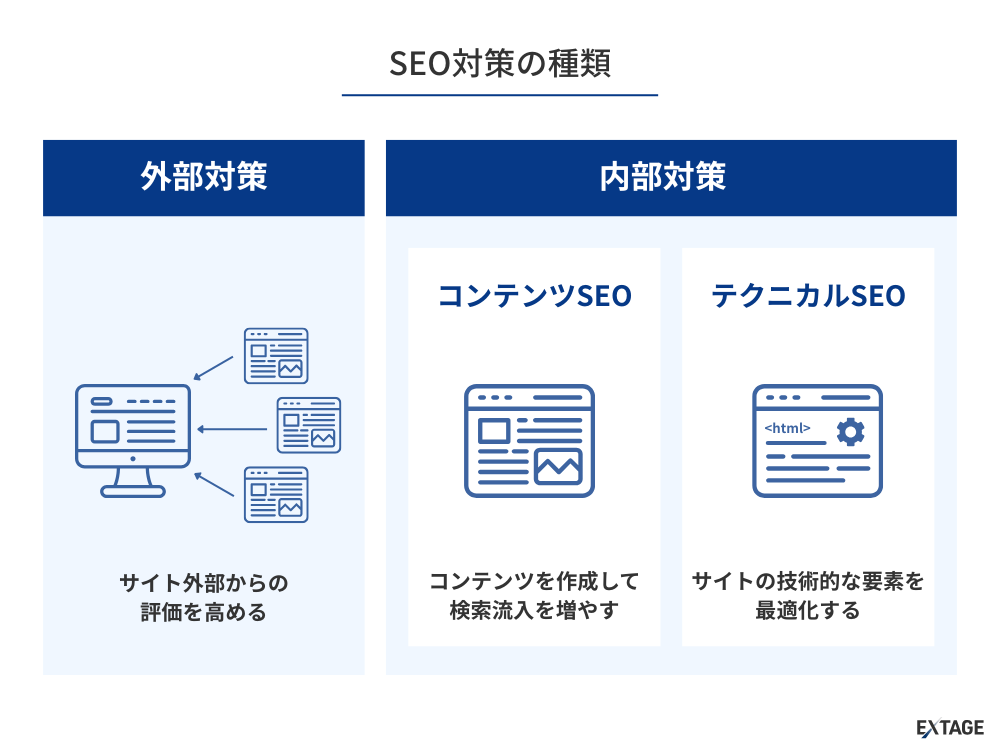

Google 検索で上位表示を狙うためのSEO対策(コンテンツSEO編)

Google検索で上位表示を目指すためには、ユーザーに「価値ある情報」を届けるコンテンツSEOが非常に重要です。

いくら技術的な対策を施しても、肝心のコンテンツがユーザーのニーズに応えていなければ、Googleからの評価は得られません。

ここでは、検索上位を狙うために押さえておきたいコンテンツ作りのポイントを5つ解説します。

- 読者の「検索意図」を深く理解する

- キーワードをしっかり選ぶ(検索クエリ)

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識する

- 記事の「読みやすさ」を追求する

- タイトルと見出し・ディスクリプションを魅力的にする

順番に見ていきましょう。

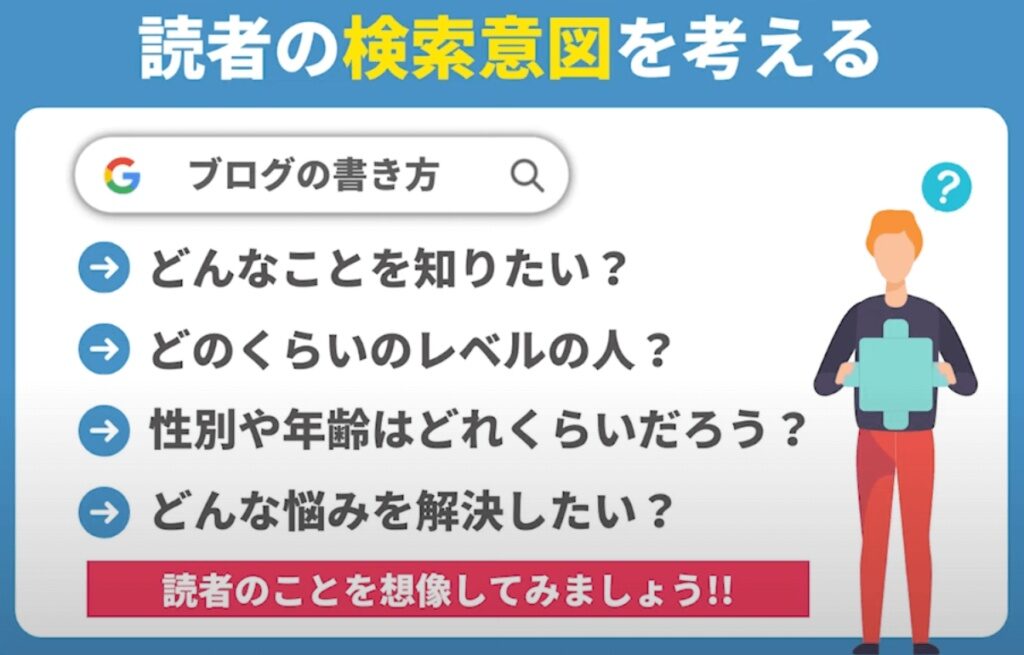

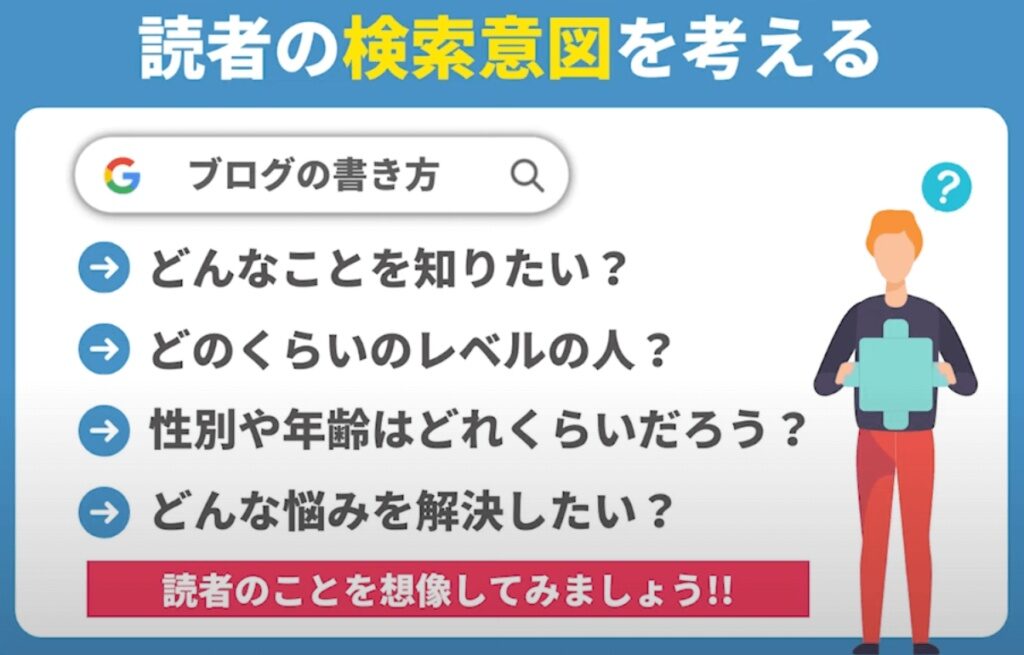

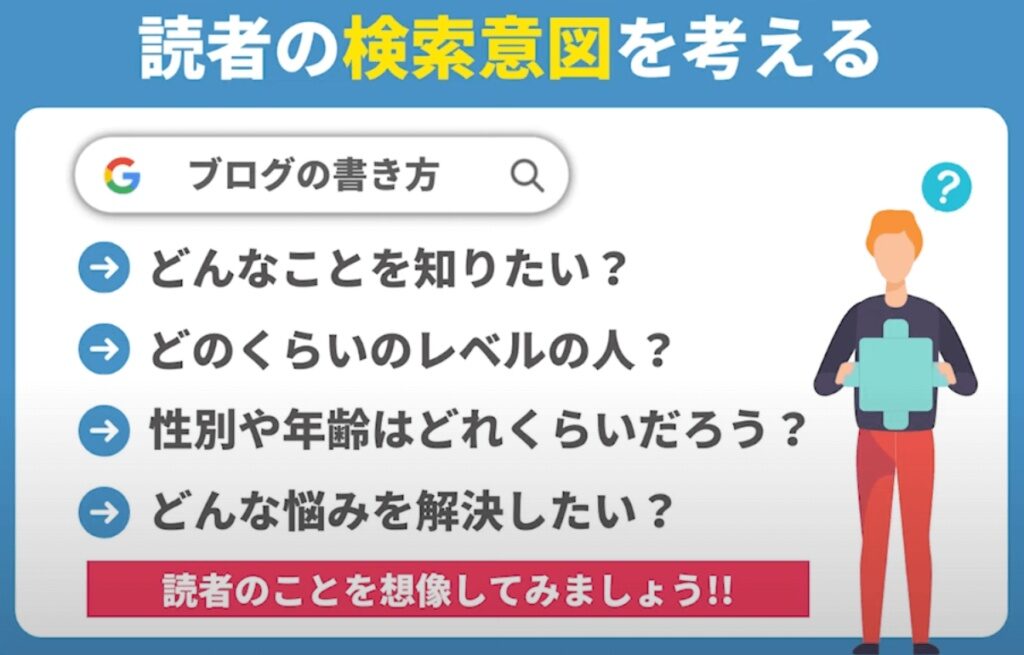

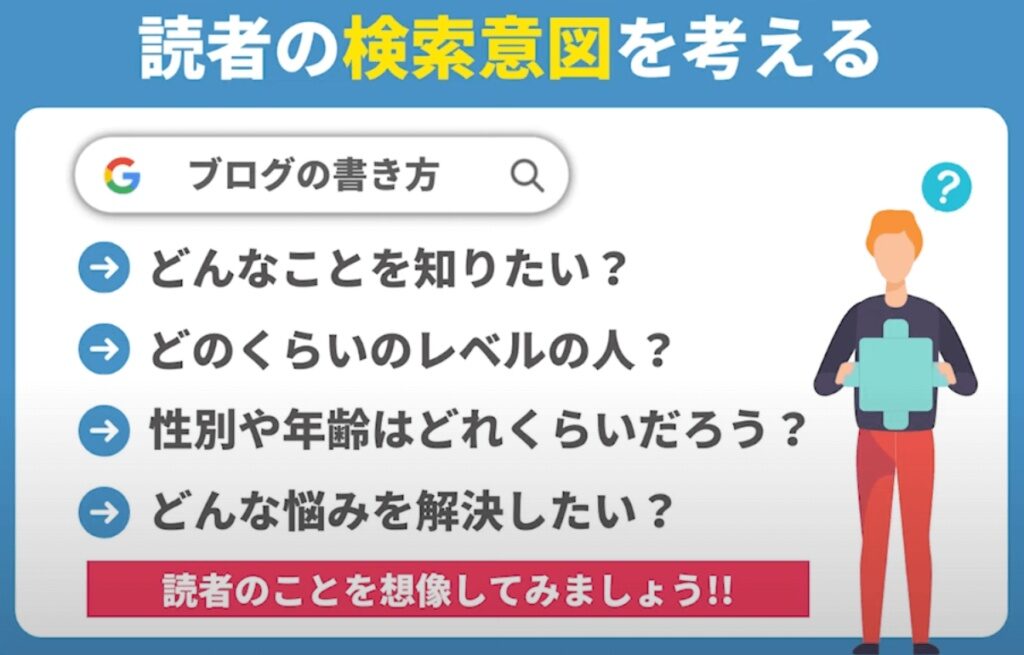

読者の「検索意図」を深く理解する

コンテンツSEOにおいて最も大切なことは、読者の「検索意図」を深く理解することです。

ユーザーがそのキーワードで検索した際に「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という背景にある目的や欲求

例えば「SEO対策 やり方」と検索する人は、具体的な手順を知りたいという明確な意図を持っているはずです。

この意図に応えるためには、専門用語の解説よりも、初心者向けにステップ・バイ・ステップで実践的な方法を解説するコンテンツが必要となります。

検索意図を正確に読み解き、ユーザーが本当に求めている答えを提供することが、Googleから高く評価されるコンテンツの絶対条件です。

なお、コンテンツSEOの手順については、関連記事「【入門編】コンテンツSEOの手順は5ステップ!メリットと成功のためのポイントも解説」でも詳しく解説しています。

こちらも参考にしてみてください。

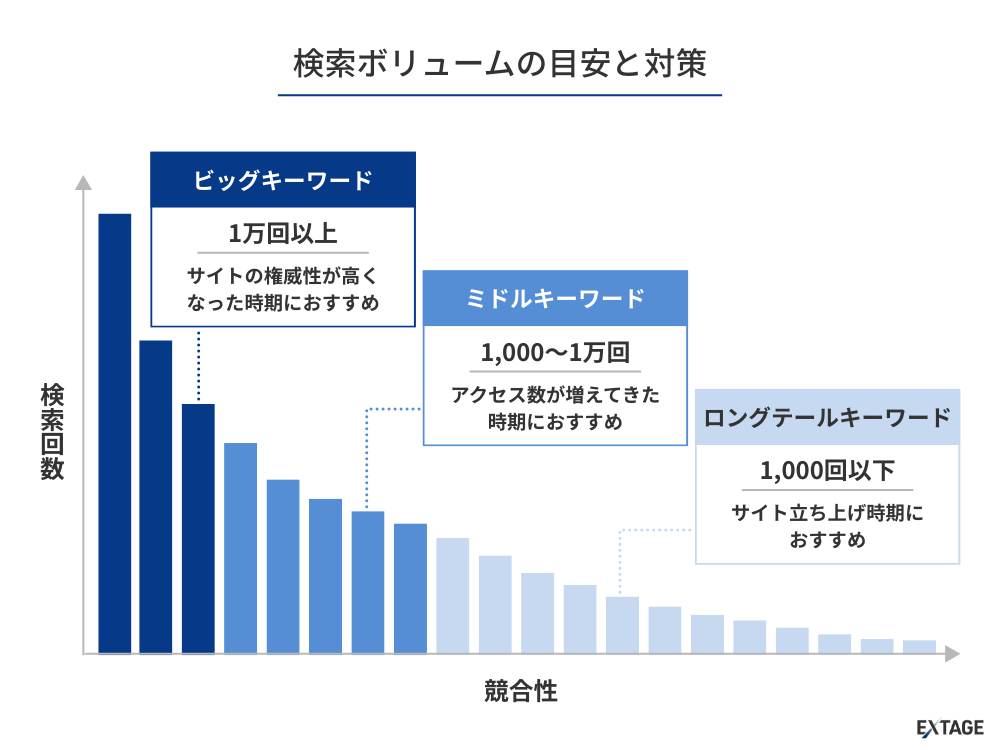

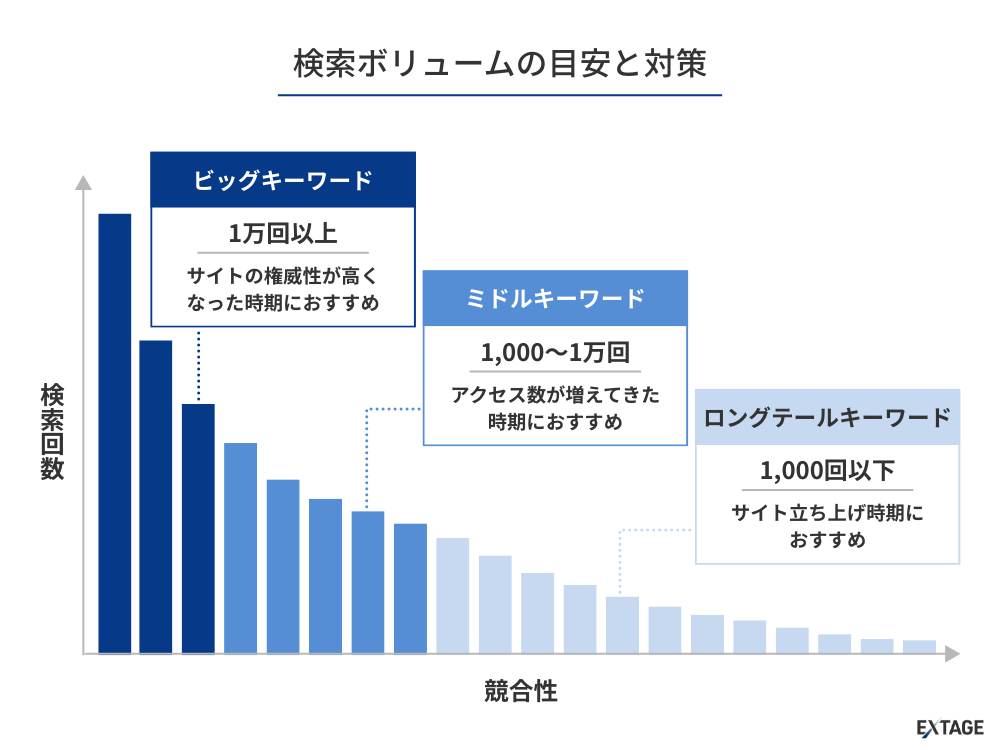

キーワードをしっかり選ぶ(検索クエリ)

読者の検索意図を理解したら、次はその意図に合致した「キーワード(検索クエリ)」を適切に選定します。

多くの人が検索するビッグキーワード(例:「SEOとは」)で、いきなり上位を狙うのは避けましょう。

そこで有効なのが、複数の単語を組み合わせた「ロングテールキーワード」(例:「SEO対策 費用 中小企業」)です。

ロングテールキーワードは検索ボリューム(回数)こそ少ないものの、検索意図が具体的で明確なため、競合が少なく上位表示を狙いやすいのがメリットです。

また、目的がはっきりしているユーザーが検索するため、コンバージョン(成約)にもつながりやすい傾向にあります。

SEO施策において、自社の強みとユーザーのニーズが交差するキーワードを選定することが、効率的な戦略のポイントです。

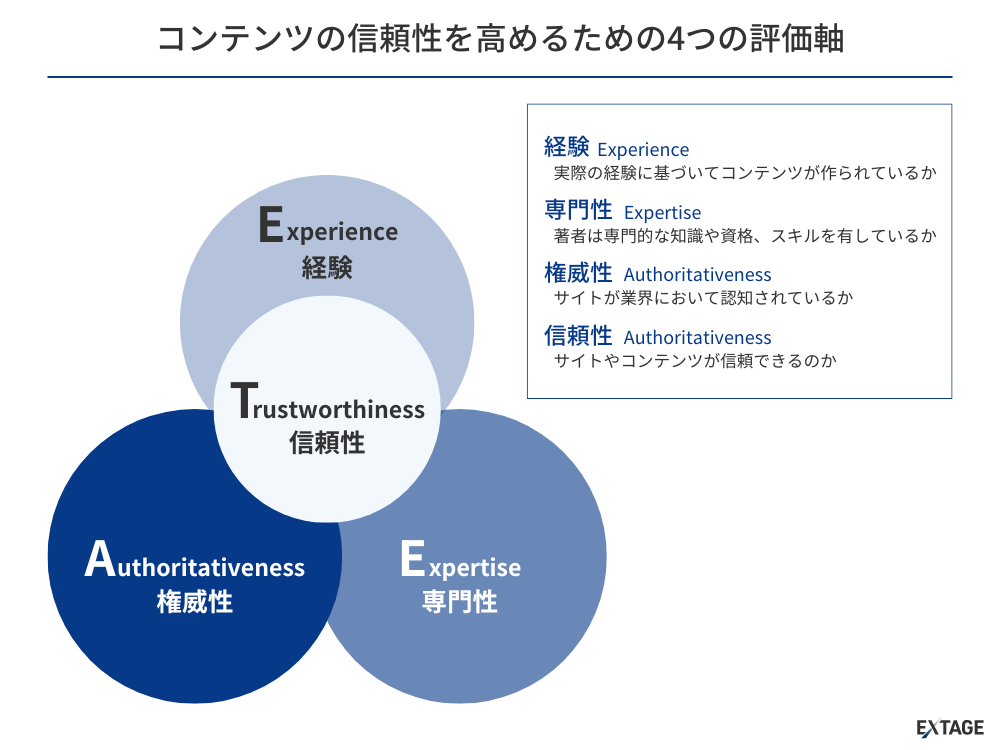

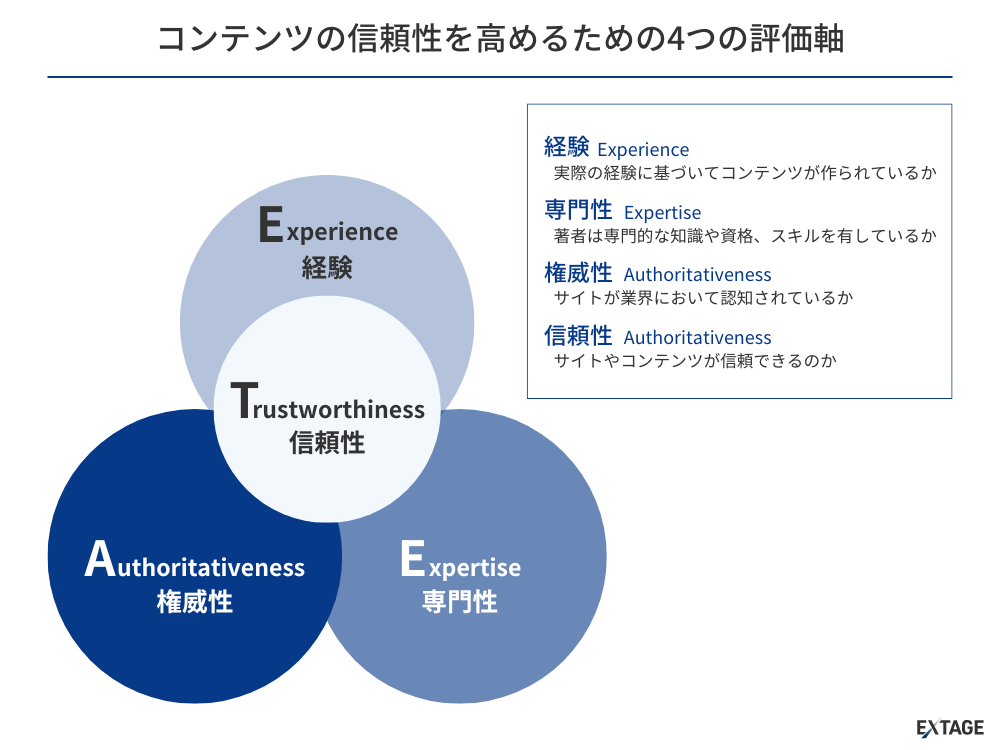

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識する

質の高いコンテンツを作成する上で欠かせないのが、Googleが重要視する評価基準「E-E-A-T」です。

これは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字からきています。

特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、人々の幸福や健康、経済的安定に大きな影響を与えるジャンルでは必須です。

例えば、実際に商品を使用した体験談を盛り込んだり、その分野の専門家が記事を監修したり、公的な機関の情報を引用したりすると、E-E-A-Tは高まります。

誰が、どのような根拠に基づいて情報を発信しているのかを明確にし、読者に安心して読んでもらえるコンテンツ作りを心がけましょう。

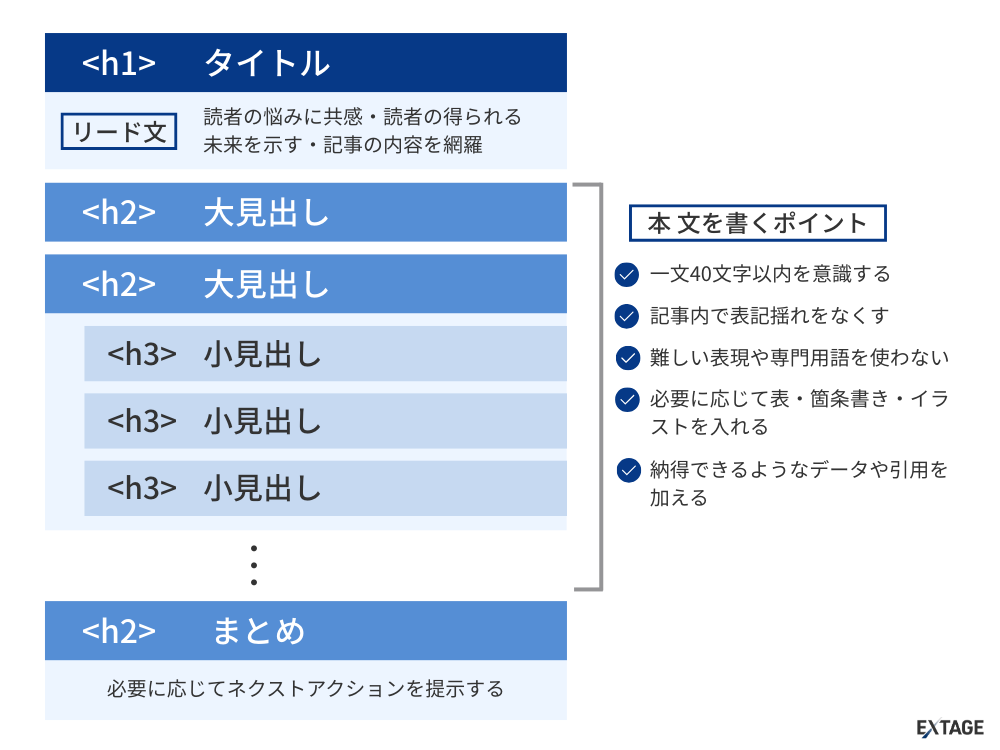

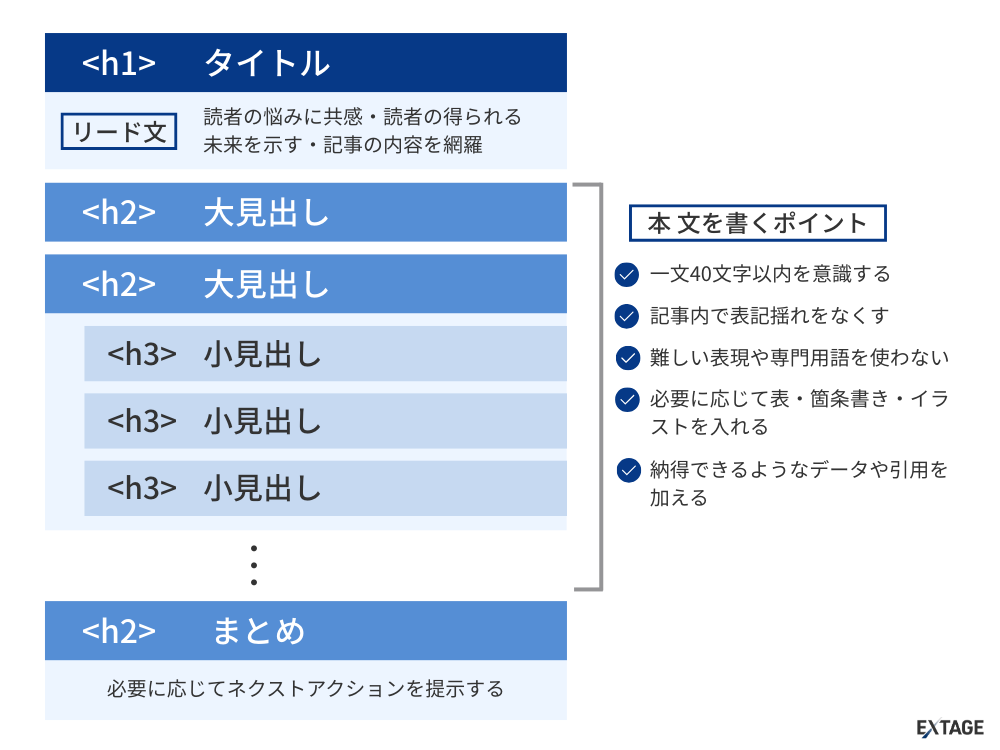

記事の「読みやすさ」を追求する

どんなに内容が優れていても、読者にとって「読みづらい」記事は途中で離脱されやすくなります。

その結果、Googleからの評価も上がりにくくなるのです。

読者に最後まで読み進めてもらい、満足してもらうためには、「読みやすさ」を追求しましょう。

具体的には、一文を短くする、適度な改行を挟む、箇条書きや太字を効果的に使うと視覚的に情報が整理され、読み進めやすくなります。

また、画像や図を挿入して視覚的な理解を助けたり、専門用語を多用しすぎずにわかりやすい言葉で説明したりすることも、読みやすさを向上させるポイントです。

さらに、見出しを適切に使い、文章の構造を整理すれば、読者は自分が知りたい情報に素早くたどり着けるようになります。

以下のような感じです。

こうした工夫が、読者の滞在時間を延ばし、結果的にSEO効果を高めることにつながります。

タイトルと見出し・ディスクリプションを魅力的にする

ユーザーが検索結果画面で最初に目にするのが、記事の「タイトル」と「ディスクリプション(説明文)」です。

これらが魅力的でなければ、いくらコンテンツの中身が良くてもクリックしてもらえません。

タイトルには、記事の内容がひと目で分かり、かつ検索者の興味を引くようなキーワードを含めなければなりません。

また、見出し(hタグ)を適切に設定することで、記事の構成が分かりやすくなり、読みたい箇所へスムーズに移動できます。

ディスクリプションは、記事の要約を簡潔に伝え、クリックするとどんなメリットがあるのかを伝えるのが役割です。

これらを最適化することで、検索エンジンにもユーザーにも記事の価値が伝わりやすくなり、上位表示とクリック率の向上につながります。

Google 検索で上位表示を狙うためのSEO対策(テクニカルSEO編)

良質なコンテンツを作成する「コンテンツSEO」と並行して、サイトの土台を技術的に整える「テクニカルSEO」も、上位表示を目指す上で欠かせない要素です。

これは、検索エンジンがサイトの情報を理解しやすくするための内部的な施策となります。

- XMLサイトマップの作成と送信

- モバイルフレンドリー(スマホ対応)

- サイトの表示速度の改善

- 内部リンクで記事同士をつなげる

こうした技術面の改善を行えば、コンテンツの評価を正しく、最大限に引き出せるのです。

XMLサイトマップの作成と送信

XMLサイトマップとは、サイト内にどのようなページが存在するのかを一覧にした「地図」のようなファイルです。

サイトマップを作成してGoogle Search Consoleから送信することが、テクニカルSEOの第一歩と言えます。

この「地図」をGoogleのクローラーに渡しておくことで、サイト内のページを漏れなく効率的に発見する手助けとなるからです。

特にサイトの階層が深いページや、どこからもリンクされていないページも認識してもらいやすくなります。

また、新しい記事を公開したり、既存の記事を修正したりした際に、その変更をGoogleに素早く気づいてもらえる効果も期待でき、インデックスの促進につながります。

モバイルフレンドリー(スマホ対応)

今や、Webサイトのモバイルフレンドリー(スマホの対応)は、SEOにおいて「推奨」ではなく「必須」の項目です。

その理由は、GoogleがWebサイトを評価する際に、スマートフォン版のサイトを基準とする「モバイルファーストインデックス」を全面的に採用していることにあります。

現代は多くのユーザーがスマホを使って情報を検索するようになったからです。

そのため、スマホで閲覧した際に文字が小さすぎて読みにくかったり、ボタンが押しにくかったりするサイトは、Googleからの評価が下がってしまいます。

自社のサイトがスマホで快適に利用できるか、必ず確認しておきましょう。

サイトの表示速度の改善

Webサイトの表示速度は、ユーザーの満足度と検索順位の両方に直接影響する重要な要素です。ページの読み込みに時間がかかると、ユーザーが離脱してしまいます。

ページが表示されるのを待ちきれずに離脱してしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

このように、ユーザーの離脱率が高まれば、サイトの満足度が低いとGoogleに認識され、サイト全体の評価が下がる原因となります。

実際にGoogleは、Core Web Vitals(コアウェブバイタル)という指標を用いてサイトの表示速度や安定性を評価し、ランキング要素のひとつとしているのです。

画像のファイルサイズを圧縮するなど、ユーザーを待たせないサイト作りが欠かせません。

内部リンクで記事同士をつなげる

サイト内の記事同士を関連性の高いキーワードでつなぐ「内部リンク」も、重要なテクニカルSEO施策のひとつです。

記事の本文中で、関連するテーマを扱った過去記事へのリンクを自然な形で設置することで、サイト全体の価値を高められます。

適切に内部リンクを張り巡らせれば、ユーザーは興味のある情報を読み進めやすくなり、サイト内の回遊性が向上します。

そして、Googleのクローラーにとっても、サイトの構造や各ページの関連性を深く理解する手助けとなるのです。

内部リンクで記事同士をつなげれば「特定のテーマに詳しい専門的なサイト」であると認識され、評価が上がります。

Google検索で上位表示を狙うためのSEO対策(外部SEO編)

サイト内部の改善(内部SEO・コンテンツSEO)と並行して進めたいのが、自社サイトの「外側」からの評価を高める「外部SEO対策」です。

これは主に、他のサイトからどれだけ多くのリンクや言及を得られているかが重要になります。

- 被リンク(外部サイトからのリンク)の獲得

- サイテーション(SNSなどでの言及)

これら外部からの評価は、Googleがサイトの信頼性や権威性を判断する上で非常に重視するポイントです。

被リンク(外部サイトからのリンク)の獲得

「被リンク」とは、他のWebサイトからあなたのサイトへ張られるリンクのことです。

Googleは、この被リンクの数を重要な評価指標の一つとしています。

多くのサイトからリンクされているということは、あなたのサイトが他のサイトから「推薦されている」証拠です。

これは、検索エンジンがあなたのサイトを信頼性が高く、ユーザーにとって有益な情報源だと判断する材料になります。

ただし、闇雲に被リンクを増やせば良いというわけではありません。

Googleは「質の高い被リンク」を重視しており、関連性の低いサイトからのリンクや、金銭のやり取りを伴う不自然な被リンクは、かえってペナルティの対象です。

質の良いコンテンツを作成し、SNSで積極的に情報を発信することで、自然な形での被リンク獲得を意識しましょう。

被リンクを獲得する方法については、関連記事「【丸わかり】被リンクを増やす方法10選!具体例や注意すべきポイントも紹介」を参考にしてみてください。

サイテーション(SNSなどでの言及)

「サイテーション」も外部SEOにおいて重要な要素です。

リンクの有無にかかわらず、他のWebサイトやブログ、SNSなどで自社のサイト名、会社名、サービス名などが言及されること。

例えば「〇〇社の新しいサービスがすごい」「△△(サイト名)の記事が参考になった」といった口コミがSNSで広がることもサイテーションの一種です。

Googleは、こうしたWeb上での言及もサイトの評価材料にしていると考えられています。

直接的なリンクがなくても、多くのサイトやメディアで話題にされているサイトは、それだけユーザーから支持されていると判断され、検索評価の向上につながる可能性があるのです。

Google検索で上位表示されるための3ステップ

ここからは、Google検索で上位表示を達成するための、具体的かつ実践的な3つのステップを紹介します。

SEO対策に何から手をつければ良いか分からない方は、まずこの手順に沿って進めてみてください。

- Google Search Consoleを導入する

- 既存記事をリライト(修正)する

- 次に書く記事から「キーワード選定」を徹底する

一つずつ、詳しく解説していきます。

1.Google Search Consoleを導入する

最初に行うべきは「Google Search Console(グーグルサーチコンソール)」の導入です。

これは、Googleが無料で提供しているサイト分析ツールで、SEOを行う上での必須アイテムとなっています。

Search Consoleを使えば、自社サイトが「どのようなキーワードで検索されているか」「各キーワードでの検索順位やクリック数はいくつか」などの把握が可能です。

また、Googleのクローラーがサイトを正しく認識できているか、ペナルティを受けていないかといった技術的な問題も確認できます。

現状を正しく把握できなければ、適切な改善策を立てることはできません。

まずはこのツールを導入し、自社サイトの健康状態とパフォーマンスを可視化することから始めましょう。

2.既存記事をリライト(修正)する

すでにあるコンテンツの「リライト(修正)」に着手します。

全く新しい記事をゼロから作るよりも、既存の記事を改善する方が、少ない労力で早く成果につながる可能性が高いです。

Search Consoleで調べて検索順位が11位〜30位くらいに位置している記事をリライトしましょう。

これらの記事は、Googleから一定の評価は得ているものの、上位表示にはあと一歩届いていない「おしい」状態です。

このような記事に対して「読者の検索意図をより満たせているか」「競合サイトと比較して情報の網羅性で劣っていないか」「E-E-A-Tを強化できるか」といった観点で情報を追記・修正すると、比較的短期間で上位表示を狙える可能性があります。

なお、リライトで検索順位を上げるコツについては、関連記事「記事リライトのコツ5選!初心者でもSEO効果を高める方法とは?」を参考にしてみてください。

次に書く記事から「キーワード選定」を徹底する

既存記事のリライトと並行して、これから作成する新しい記事についても改善を図ります。

その核となるのが「キーワード選定」の徹底です。

なんとなく思いついたテーマで記事を書くのではなく、まずはユーザーがどのような言葉で検索しているのかを調査し、自社のビジネスにつながるキーワードを選びましょう。

具体的には、専用のツールを使って各キーワードの検索ボリューム(月間に検索される回数)や、競合の強さを調べます。

そして、検索ボリュームがあり、なおかつ競合が比較的少ない「お宝キーワード」を見つけ出し、そのキーワードで上位表示を狙った質の高い記事を作成していくのです。

この地道な作業が、将来の安定したアクセスと成果につながっていきます。

Google検索で上位表示を取り続けるための仕組み

一度Google検索で上位表示を達成しても、何もしなければその順位を維持することはできません。

競合サイトの出現やGoogleアルゴリズムの変動に対応し、継続的に評価され続けるためには、サイトを常に最適な状態に保つ以下のような「仕組み」の構築が重要です。

- 情報の「鮮度」を保つリライト

- 定期的に計測して対策する

- 定期的なサイトヘルスチェック

- 競合サイトとアルゴリズムの定点観測

これらの継続的な取り組みが、安定した上位表示につながります。

情報の「鮮度」を保つリライト

検索上位を維持するためには、一度公開した記事を定期的に見直し、情報の「鮮度」を保つリライトが欠かせません。

Web上の情報は日々変化しており、古い情報はユーザーのニーズを満たせなくなるだけでなく、Googleからの評価も低下させてしまうからです。

具体的なリライトとして、記事を公開した時点では存在しなかった新しい情報を追記しましょう。

また、時間の経過とともに古くなる統計データや法律に関する記述を、最新のものに更新する作業も重要です。

こうしたメンテナンスを行った際には、ページの最終更新日も新しい日付に変更すれば、ユーザーとGoogleの双方に、この記事が新しい情報であることが伝わります。

定期的に計測して対策する

効果的に上位表示を維持するためには、感覚に頼らずデータに基づいた改善サイクルを回すことが欠かせません。

Google Search Consoleなどのツールを使ってサイトのパフォーマンスを定期的に計測し、客観的なデータに基づいて次の一手を考えます。

例えば「検索順位は高いのにクリック率(CTR)が低い記事」があれば、ユーザーの興味を引くような魅力的なタイトルへの修正を検討します。

このように、どの記事をリライトすべきかを判断するためにもデータは不可欠です。

また、事前に「オーガニック検索経由の問い合わせを月間15件にする」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定しておけば、成果を正しく評価し、次のアクションプランを立てやすくなります。

定期的なサイトヘルスチェック

良質なコンテンツを用意しても、サイトという「土台」が不安定では意味がありません。

Webサイト全体が技術的に健全な状態かを定期的にチェックする「サイトヘルスチェック」も、上位維持のための重要な活動です。

サイトに技術的な問題があると、ユーザーが快適に閲覧できなくなります。

Googleもサイト情報を正しく読み取れないため、検索順位に悪影響を及ぼす可能性が高いです。

具体的には、ページ内のリンクが切れていないか、Search Consoleで「ページがインデックスに登録されていません」といったカバレッジエラーが発生していないかを確認しましょう。

さらに、サイトの表示速度やモバイル対応に問題がないかをページエクスペリエンスのレポートで監視することも必要です。

競合サイトとアルゴリズムの定点観測

自社サイトの内部だけに目を向けるのではなく、外部環境の変化を常に観測することも大事です。

SEO対策は、競合サイトの動向やGoogleのアルゴリズムによって常に変化します。

そのため、自社が狙っているキーワードで上位表示されている競合サイトが、どのようなコンテンツを追加し、なぜ評価されているのかを定期的に分析しましょう。

また、Googleのコアアルゴリズムアップデートの情報をいち早く察知し、自社サイトへの影響を分析して対策を講じることも必要です。

さらに、自サイトがどのようなサイトから被リンクを受けているかを定期的に確認し、質の低いリンクがあれば否認するといったメンテナンスも行いましょう。

Google検索で上位表示させるためのSEO対策で必要なこと

これまで解説してきた様々なSEO対策を成功に導くためには、前提として押さえておくべき重要な心構えがあります。

これらを理解し、組織全体で共通認識を持つことが大事です。

- Googleアルゴリズムのアップデート対応

- SEO効果測定に不可欠なツールの導入と分析

- SEOは時間がかかる投資であるという認識を持つ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

Googleアルゴリズムのアップデート対応

SEO対策を成功させるには、Googleの検索アルゴリズムのアップデートに継続的に対応していかなければjなりません。

Googleは、ユーザーにとってより良いコンテンツを提供するため、評価の仕組みを常に更新しています。

そのため、昨日まで最善とされていた施策が、今日には通用しなくなる可能性もあるのです。

特に、年に数回行われる「コアアルゴリズムアップデート」は検索順位に大きな影響を及ぼすことがあります。

従って、アルゴリズム更新の動向を常にモニタリングし、その都度、自社の戦略に適した対策を講じていく必要があります。

SEO効果測定に不可欠なツールの導入と分析

効果的なSEO対策を行うためには、適切なツールを導入し、データの正しい分析が不可欠です。

SEOは「やって終わり」ではなく、施策の結果を客観的なデータで評価し、改善を繰り返していく必要があります。

中でも「Google Search Console」や「Google Analytics」は、自サイトの順位やアクセス状況を把握するための必須ツールなので、必ず導入すべきです。

さらに、競合サイトの分析やキーワード調査を行うための専門ツールも活用すれば、より戦略的な施策案がたてられます。

ツールをただ導入するだけでなく、分析と改善のサイクルを回し続けることが大事です。

SEOは時間がかかる投資であるという認識を持つ

SEOはすぐに結果が出るものではなく、じっくり時間をかけて取り組む「投資」だと考えることが大切です。

Web広告とは異なり、コンテンツの作成や内部修正といった対策を施しても、それがGoogleに評価され、検索順位に反映されるまでには、数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上かかります。

短期的な順位の変動に一喜一憂せず、腰を据えてコツコツと良質なコンテンツを積み上げ、サイトを改善し続けましょう。

長期的な視点で取り組むことが、SEOを成功させるための秘訣です。

EXTAGE株式会社は、最新のSEO技術と豊富な経験を活かし、お客様のビジネスの成功をサポートします。

SEO対策でお悩みの方は、ぜひEXTAGE株式会社にご相談ください。

あなたのビジネスに最適なSEO戦略を提案いたします。