インハウスSEOの始め方をわかりやすく解説!向いている会社やメリットも紹介

「SEO対策、そろそろ自社でできないかな」

「外注をやめたいけど自社でやれるのかな…」

「そもそも。ウチは外注したほうが良いのだろうか」

外部に依頼するのとは異なり、社内にノウハウを蓄積しながら、自社のビジネスに最適化されたSEO戦略を構築できるのがインハウスSEOの最大の魅力です。

しかし、インハウスSEOは何から始めればいいのかといった、疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、インハウスSEOの基本からメリット・デメリット、具体的な始め方、そしてどのような企業に向いているのかまでを解説していきます。

- インハウスSEOは慎重に検討すべき

- インハウスSEOとは

- インハウスSEOのメリット・デメリット

- インハウスSEOが向いている企業の特徴

- インハウスSEOの始め方(体制確立・戦略設計・コンテンツ制作&改善)

この記事を読めば、あなたの会社がインハウスSEOに向いているかどうかが分かり、内製化に踏み出すかどうかの判断ができるはずです。

ぜひ最後まで読んで、インハウスSEOを進めるヒントを見つけてください。

なお、EXTAGE株式会社では、SEOコンサルティング事業によるサポートを提供しています。インハウスSEOに関するご相談も受け付けているので、ぜひお気軽にご相談ください!

【結論】インハウスSEOは慎重に検討すべき

SEO対策を検討している企業にとって、インハウスSEOは非常に魅力的に見えるかもしれません。

インハウスSEOは、外注コストの削減や社内へのノウハウ蓄積など、多くの魅力的なメリットがあります。

しかし、安易に始めると「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。

成功すれば大きなリターンが期待できます。

しかし、成果を出すためには、専門知識を持つ人材の確保や育成、そしてSEOの重要性を社内全体で理解し、他部署と連携できる体制の構築が必要です。

福田 卓馬

福田 卓馬これらの準備がないままインハウス化を進めてしまうと、かえって時間とコストを浪費し、期待した成果が出ないまま計画が頓挫してしまうリスクもあります。

メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解し、自社の体制や目標に合っているか、じっくりと見極めることが大切です。

インハウスSEOとは、自社内でSEO対策を完結させる施策のこと

インハウスSEOとは、外部の専門業者へ委託せず、自社内でSEOに関する全ての業務を完結させる運営体制のことです。

具体的には、サイトの課題分析から戦略立案、SEOキーワード選定、コンテンツ制作、さらにはサイト内部の技術的な改善や効果測定まで、一連のプロセスをすべて社内の担当者が担います。

内製化すればコストの削減だけでなく、自社で主導権を握れるため、スピーディーな意思決定が可能です。

また、施策を通じて得た知見やノウハウを社内に蓄積できるメリットもあります。

従って、長期的な視点で見ると、企業のWebマーケティング力を底上げする投資と言ってもよいかもしれません。

市場の変化やユーザーニーズの動向にいち早く対応しながら、より質の高いコンテンツを生み出し続けられるのは、インハウスSEOの魅力です。

インハウスSEOのメリット

インハウスSEOには、コスト削減やノウハウの蓄積など、企業にとって嬉しいメリットがいくつもあります。

代表的なメリットは以下の3つです。

- 外注費なしで継続的に集客できる

- 仮説検証が早くできる

- SEOの知見が社内に蓄積される

それぞれのメリットを、具体的に解説します。

外注費なしで継続的に集客できる

インハウスSEOに取り組む一番のメリットは、外部の業者へ支払うコストを削減できる点です。

外注に充てる費用を丸ごと別の投資に回せるようになります。

浮いた費用で、より高機能な分析ツールを導入したり、社内研修を充実させて担当者のスキルアップを図ったりすることも可能です。

もちろん、軌道に乗るまでには人件費や学習コストがかかります。

ただし、一度体制が整ってしまえば、継続した集客効果が期待できるのはインハウスの強みです。

仮説検証が早くできる

自社でSEO対策を行うと、意思決定のスピードが上がります。

外部の代理店に依頼する場合、ミーティングやレポートの確認、施策実行の承認など、どうしてもコミュニケーションに時間がかかりがちです。

ちょっとしたサイト修正やコンテンツの追加でも、数日を要することも珍しくありません。

しかし、インハウスなら、Googleアルゴリズムの変更への対応など、状況の変化に素早く対策できます。

SEO施策の効果をすぐに検証して改善する、というPDCAサイクルを高速で回せるのは大きなメリットです。

SEOの知見が社内に蓄積される

インハウスを進めると、SEOに関する知識やノウハウが社内に蓄積されていきます。

外部に委託している場合、こうしたノウハウは自社には残りません。

また、具体的な施策の意図や詳細な分析データが共有されにくいというデメリットもあります。

しかし、自社で試行錯誤を重ねれば、どのような施策が成功し、何が失敗だったのか、全てが貴重なノウハウとして社内に残るのです。

自社に蓄積しておけば、担当者が変わってもSEOのレベルを維持できます。

これは、組織全体のマーケティング力の底上げにもつながるでしょう。

インハウスSEOのデメリット

インハウスSEOはメリットばかりではありません。

体制や人材育成の面でのデメリットがあるのも事実です。

主なデメリットとして、以下の3点があります。

- SEO専任の担当者が必須

- 他部署との調整が必須

- SEO担当が育つまでに時間がかかる

デメリットを理解しないまま進めると失敗しかねないため、しっかり把握しておきましょう。

SEO専任の担当者が必須

インハウスSEOを成功させるには、SEOに関する深い知識と経験を持つ専任の担当者が必要です。

SEOはキーワード選定やコンテンツ作成、テクニカルSEO、効果測定といった専門知識が必要で、片手間で簡単にできるものではありません。

もし、既存の社員が他の業務と兼任する場合、十分なリソースを確保できず、結果的に中途半端な対策に終わってしまう可能性があります。

社内に適任者がおらず採用する場合でとしても、SEOスキルのある人材は市場価値が高く、獲得は難しいのが現状です。

他部署との調整が必須

SEO施策は、Webサイト全体に影響を与えるため、他部署との連携が欠かせません。

例えば、新しいコンテンツの制作にはマーケティング担当やライターとの協力が必要です。

また、サイトの技術的な改善にはエンジニアとの協力、デザインの変更にはデザイナーとの調整も発生します。

これらのスムーズな連携が取れないと、施策の実行が遅れるなどで期待通りの効果が得られません。

特に、SEOの重要性に対する社内全体の理解が不足していると、調整に時間がかかり、施策が停滞してしまいます。

SEO担当が育つまでに時間がかかる

自社でSEOの専門家を育成するには、相当な時間と継続的な学習が必要です。

SEOは、付け焼き刃の知識で成果を出せるほど簡単なものではありません。

検索エンジンのアルゴリズムは日々アップデートされており、常に最新の情報を学び続ける必要があります。

社内に未経験者しかいない状態からインハウスSEOを始める場合、担当者が一人前に育つまでには、相応の時間と教育コストがかかると覚悟しなければなりません。

すぐに結果を期待してインハウス化を進めると、この育成期間でつまずいてしまう可能性もあるため、長期的な視点での計画が重要です。

なお、EXTAGE株式会社では、SEOコンサルティングを提供しています。

インハウスSEOでやるべきかどうかに関するご相談も受け付けているので、ぜひお気軽にご連絡ください。

インハウスSEOが向いている企業の特徴5つ

インハウスSEOは、どんな企業でも成功できるとは限りません。

むしろ、企業の体質や状況によっては、外注を継続した方が良いケースもあります。

では、どのような特徴を持つ企業がインハウスSEOに向いているのでしょうか。

ここでは、成功しやすい企業の5つの共通点を紹介します。

- SEO専任者を立てられる

- SEOの重要性や必要性が社内で理解されている

- SEOを中長期の集客戦略と位置づけている

- 自社の事業理解や専門知識が不可欠な業界

- 自社に投資してスキルを育成したい

自社で検討する際の参考にしてみてください。

SEO専任者を立てられる

インハウスSEOを成功させるための条件は、SEOだけに集中できる「専任担当者」を配置できることです。

SEOは多くの専門知識と継続的な作業が必要なため、他の業務と兼任する形では、中途半端になってしまい成果は出ません。

Webサイトの分析や戦略立案、コンテンツ制作、効果測定、改善といった一連のPDCAサイクルを回し続けるには、相応のリソースが必要です。

まずは専任の担当者を確保できるかどうかが、インハウス化へ踏み出すための最初の関門となります。

SEOの重要性や必要性が社内で理解されている

インハウスSEOを推進するには、担当者個人の頑張りだけでは限界があります。

経営層から現場の社員まで、会社全体にSEOの重要性が浸透していることが不可欠です。

SEOは、成果が出るまでに最低でも半年から1年程度の時間がかかります。

そのため、短期的な成果を求める声が強い環境では、担当者がプレッシャーを感じ、施策が長続きしません。

「SEOは未来への投資」という共通認識を持ち、他部署からの協力もスムーズに得られるような社内風土が醸成されている企業は、インハウスSEOに向いています。

SEOを中長期の集客戦略と位置づけている

インハウスSEOは、中長期的な視点でWebサイトの成長を目指す企業に向いています。

SEOは、一度対策を行えば終わりではなく、検索エンジンのアルゴリズム変更や競合サイトの動向に合わせて、継続的な改善が不可欠です。

そのため「腰を据えて、じっくりと自社サイトを育てていきたい」と考えている企業にとって、インハウス化は最適な選択となります。

半年後、1年後、あるいは数年後を見据えて、安定した集客の柱を構築したいと考えている企業向きの施策です。

自社の事業理解や専門知識が不可欠な業界

扱っている商材やサービスが専門的で、業界の深い知識がないとコンテンツが作れない場合、インハウスSEOは特に大きな効果を発揮します。

例えば、医療、金融、法律、あるいは複雑なBtoB向けのITソリューションといった分野などです。

このような分野では、一般的なライターやSEOコンサルタントでは表現できないような深い知識やニュアンスが求められる場合があります。

インハウスなら外部業者では伝えきれない自社の強みや専門性を、社内の人間が直接コンテンツに反映が可能です。

これによって、ユーザーからの信頼を得やすく競合との差別化にもなります。

結果的に、より高品質なコンテンツを提供し、検索上位表示につながりやすくなるでしょう。

自社に投資してスキルを育成したい

「自社にWebマーケティングのスキルやノウハウを蓄積し、将来的な成長につなげたい」という意欲がある企業も、インハウスSEOに向いています。

外部にSEO対策を委託しているだけでは、自社の社員のスキルアップにはなりません。

しかし、インハウス化を通じて社員がSEOの知識や技術を習得すれば、Webマーケティング全体に関する知見が社内に蓄積され、企業の資産となります。

これは、長期的な視点で見たときに、新たな事業展開や市場の変化への対応力も向上し、非常に価値のある投資となるでしょう。

上記に該当しない企業は、外注化のほうがおすすめです。

外注化で得られる効果や業者の見分け方については、関連記事「【徹底解説】SEO対策の費用相場や外注で得られる3つの効果・業者選びのポイントを紹介」をご覧ください。

インハウスSEOの始め方(体制確立編)

インハウスSEOを成功させるためには、まず社内での体制をしっかりと確立することが非常に重要です。

ここでは、インハウスSEOを始めるにあたって、まず固めておくべき項目を「体制確立編」として6つ解説します。

- 人員配置

- 責任者の決定

- 予算決め

- ツールの導入

- 社内教育・ナレッジ共有

- KPI・目標設定

順番に見ていきましょう。

人員配置

インハウスSEOを始めるにあたって「誰がやるのか」を決めましょう。

理想的には、SEOの戦略立案や全体のディレクションを担う「SEOディレクター」を中心に、記事を作成する「ライター」や、サイトの構造や技術的な問題を解決する「テクニカルSEO担当」といった形で役割を分担すると効率的です。

特に、SEOは多分野にわたる知識が必要なため「テクニカル担当」「分析・改善担当」のように役割を細分化したほうが、より専門性を高めやすくなります。

自社のリソースを考慮しながら、最適なチーム体制を構築していきましょう。

責任者の決定

インハウスSEOプロジェクトをスムーズに推進していくためには、明確な責任者を置くことが不可欠です。

責任者が不在だと、意思決定が遅れたり、問題が発生した際に責任の所在が不明確になったりして、プロジェクトが停滞してしまう可能性があります。

責任者は、SEO戦略の立案から実行、進捗管理、成果の評価までを一元的に統括し、社内外の関係者との調整役も担う重要なポジションです。

そのため、Webマーケティング部門の責任者や、SEOに深い知見を持つ人材が適任でしょう。

できれば、経営層に近い役職者が責任者になると、予算の確保や人員の調整などがスムーズに進みやすくなるのでおすすめです。

予算決め

インハウスSEOを開始する前に、必要な予算をしっかりと見積もることが大切です。

外注費はかからなくなりますが、その代わりに分析ツールの導入費用、社員のSEOスキルを向上させるための教育費用、専任担当者の人件費などがかかります。

ツールの年間費用は数十万円になることもあり、人材の採用にもコストが必要です。

これらの費用を事前に明確にし、計画的な予算配分を行って、無駄な出費を抑えつつ効果的なインハウスSEOを進めましょう。

ツールの導入

効果的なインハウスSEOを実現するためには、ツールの導入が欠かせません。

手作業でのデータ分析やキーワード調査には限界があり、時間もかかってしまいます。

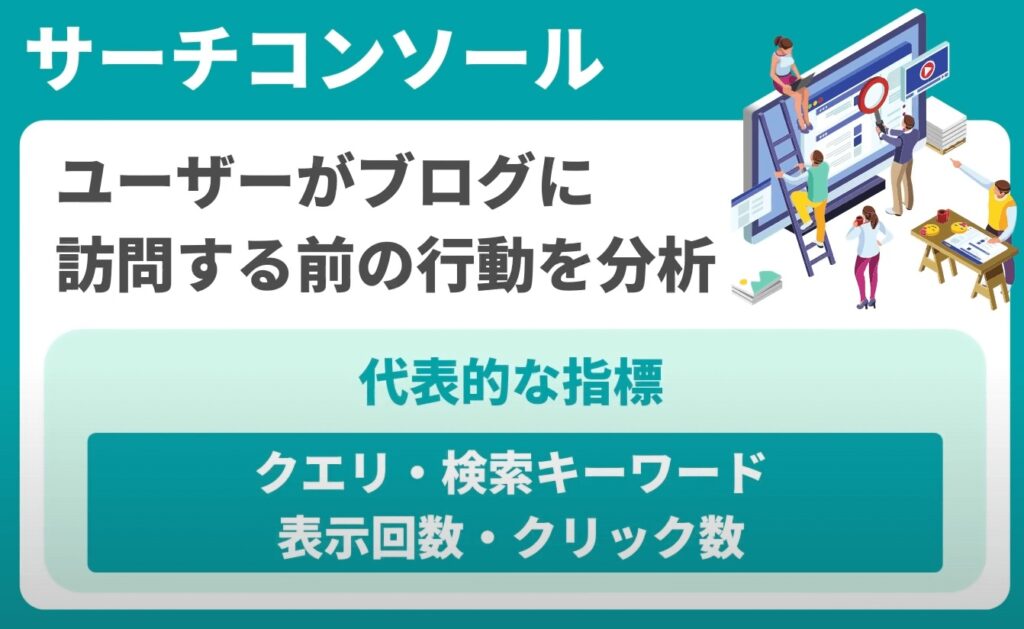

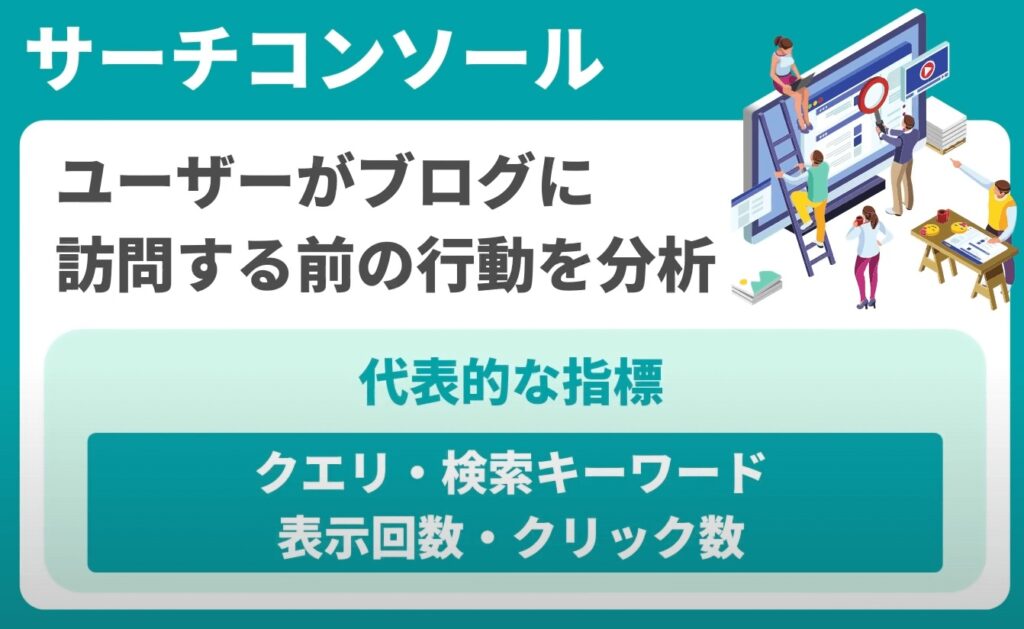

無料で利用できるGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールは必ず導入しましょう。

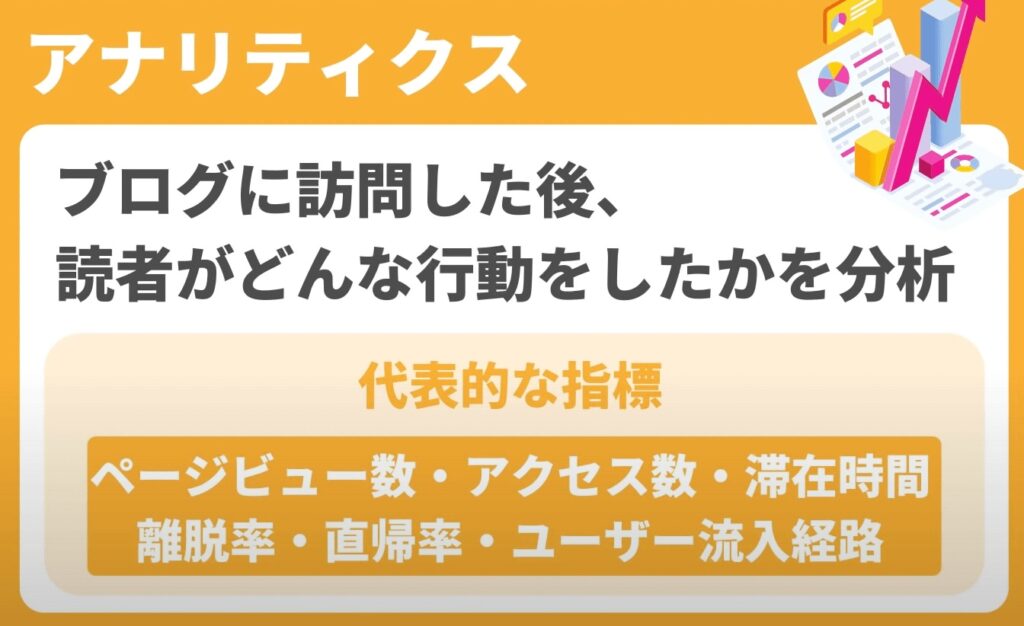

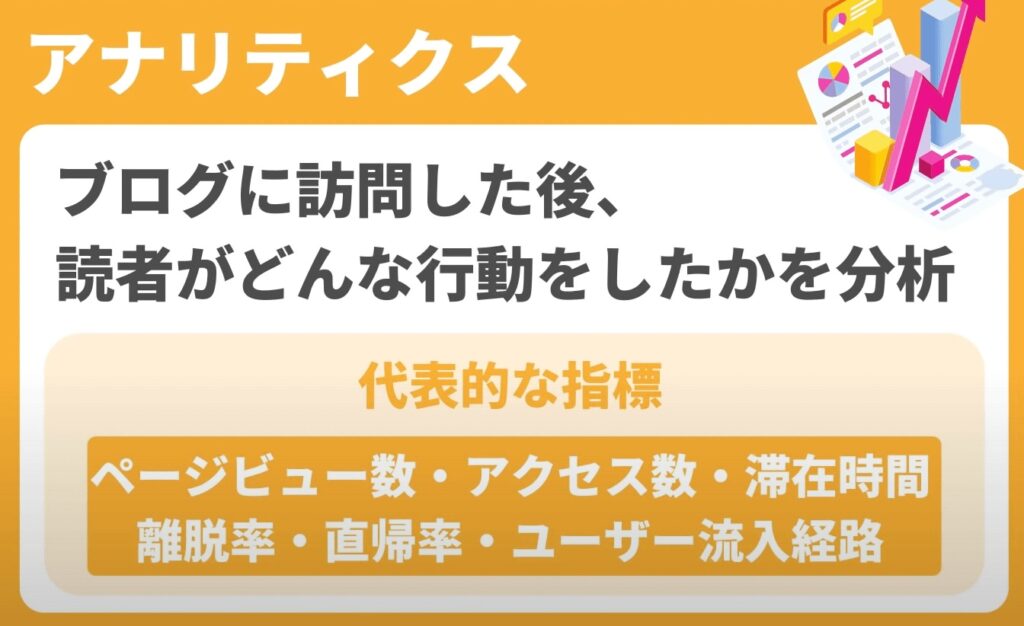

Googleアナリティクスとは、メディアに訪問した後のユーザーの行動を分析できるツールです。

アナリティクスを使う目的は、指標を見ることではなく、改善点を洗い出すことです。

一方、Googleサーチコンソールは、ユーザーがメディアに訪問する前の行動を分析するものです。

読者がどんなキーワードで、どの記事に流入しているかを調べられます。

さらに、競合サイトの分析やキーワードの検索ボリューム調査、自社サイトの順位計測などを行うためには、Ahrefsなどの有料ツールの検討をおすすめします。

ツールを活用することで、データに基づいた客観的な分析が可能となり、より戦略的で精度の高いSEO施策が可能です。

社内教育・ナレッジ共有

インハウスSEOを長期的に成功させるためには、担当者だけでなく、社内全体のSEOスキル向上と知識の共有が不可欠です。

SEOはコンテンツ作成に関わる全てのメンバーが基本的な知識を持つことで、一貫性のある施策が可能になります。

例えば、定期的な社内研修や勉強会を開催したり、SEOに関するガイドラインやマニュアルを作成して共有したりするのが効果的です。

また、成功事例や最新のSEOに関する情報を共有する場を設けることも必要でしょう。

社内全体でSEOに対する意識を高め、ノウハウを共有することが、持続的な成果につながります。

KPI・目標設定

インハウスSEOを始める前に、「何をもって成功とするか」というゴールを明確に設定しておく必要があります。そのゴールまでの進捗を測るための中間指標がKPI(重要業績評価指標)です。

目標が曖昧だと、施策の効果を正しく評価できず、改善の方向性を見失いかねません。

例えば「特定のキーワードでの検索順位を3ヶ月でTOP10入りさせる」「オーガニック検索からの月間流入数を20%増加させる」といった具体的な数値を設定しましょう。

これらのKPIを定期的にチェックし、目標達成度を評価することで、SEO戦略の進捗状況を可視化できます。

必要に応じて戦略を見直しながら、PDCAサイクルを回していきましょう。

インハウスSEOの始め方(戦略設計編)

インハウスSEOの体制が整ったら、具体的な「戦略」を設計していきます。

いきなり記事を書き始めるのではなく、しっかりとした計画が必要です。

ここでは、戦略設計に欠かせない6つのステップを紹介します。

- 現状分析

- ターゲット設定

- キーワード調査・選定

- 競合調査

- サイト構造設計

- SEOロードマップ作成

一つずつ見ていきましょう。

現状分析

SEO対策は現状を正確に把握することから始めます。

まずは、GoogleアナリティクスやGoogle Searchサーチコンソールなどのツールを使って、自社サイトのアクセス状況や検索パフォーマンスを詳細に分析しましょう。

具体的には「どんなキーワードで流入があるのか」「どのページがよく見られているのか」「直帰率や滞在時間はどうか」といった点を調べます。

これらを分析すると、自社サイトの強みと弱み、改善すべき点の把握が可能です。

アクセス数や検索順位といった数値データだけでなく、サイトの表示速度やスマホでの見やすさといった技術的な側面の課題も洗い出しましょう。

ターゲット設定

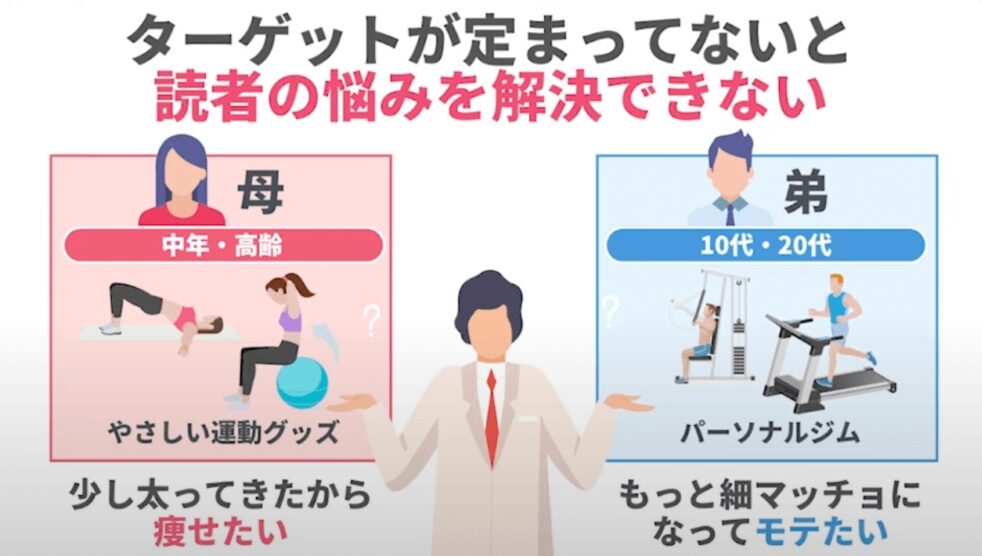

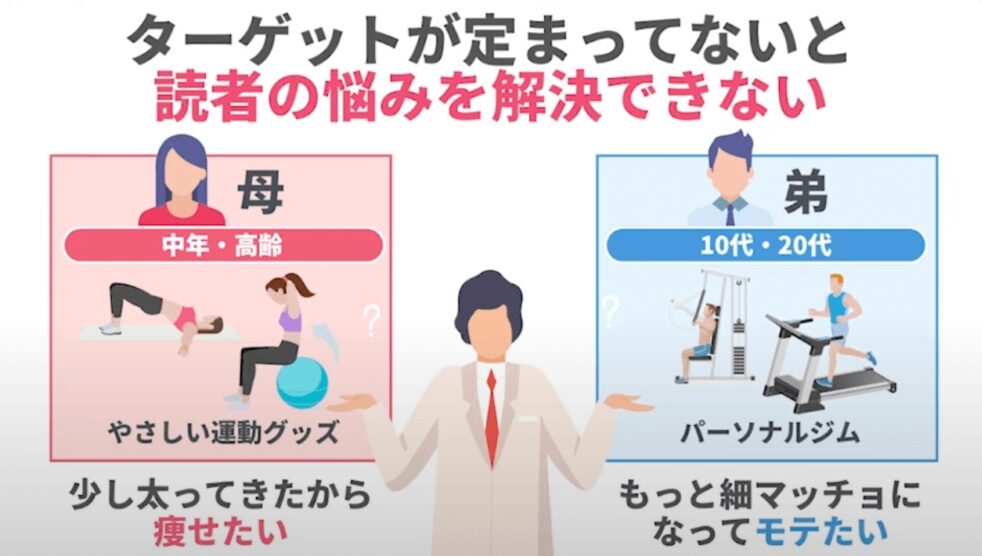

現状分析で自社サイトの状況が見えてきたら「誰に情報を届けたいのか」というターゲット設定を行います。

この段階では、年齢層や性別だけでなく「どのような情報を求めているのか」「どんな課題を解決したいのか」といったユーザーの検索意図まで深く掘り下げて考えることが大事です。

ペルソナを設定し、どのような言葉で検索するかを想像することで、コンテンツの方向性や訴求ポイントが明確になります。

ターゲットが明確であればあるほど、顧客に響くコンテンツになり、結果としてコンバージョンにつながりやすくなるのです。

なお、ターゲットの設定方法については、関連記事「ブログ記事におけるペルソナ設定の重要性と作り方【簡単3ステップで解説】」を参考にしてみて下さい。

キーワード調査・選定

ターゲット設定が完了したら、ユーザーが実際に検索するであろう「キーワード」を深く掘り下げて調査・選定していきます。

これは、SEO戦略の要とも言える部分です。

キーワードを見つけ出すためには、Googleキーワードプランナーなどの専門ツールを活用しましょう。

初めは主要なビッグキーワードではなく、より具体的なニーズを捉える「ロングテールキーワード」のほうがおすすめです。

ロングテールキーワードは検索ボリュームは少なくても、検索意図が明確なため、コンバージョンにつながりやすい傾向があります

選定したキーワードは、検索ボリュームや競合性、自社との関連性などを考慮して優先順位をつけ、コンテンツを作成しましょう。

競合調査

キーワード選定と並行して、競合サイトの調査も入念に行いましょう。

競合調査は「どんなキーワードで上位表示されているか」を見るだけではありません。

「どのような内容を提供しているのか」「サイトの構成はどうなっているのか」「どのようなサイトから被リンクを得ているのか」といった多角的な視点から分析します。

競合の強みや弱みを把握すれば、自社サイトが取るべき戦略や、差別化できるポイントが見えてきます。

例えば、競合がカバーしきれていないニッチなキーワードでコンテンツを提供すれば、新たな流入経路を開拓できるかもしれません。

キーワード選定については、関連記事「【保存版】アフィリエイトブログのキーワード選定のやり方をプロが徹底解説」が参考になるので読んでみてください。

サイト構造設計

サイト構造の設計は、ユーザーの使いやすさだけでなく、検索エンジンからの評価にも大きく影響します。

分かりやすく整理されたサイト構造は、ユーザーが求める情報に辿り着きやすく、回遊率の向上につながります。

また、検索エンジンのクローラー(情報を収集するプログラム)にとっても、サイト内のコンテンツを効率的に巡回し、正しく評価するための重要な要素です。

具体的には、パンくずリストの設置、カテゴリ分けの最適化、内部リンクの適切な配置などがあります。

パンくずリストとは、ウェブサイト上でユーザーが現在どの階層にいるのかを示すナビゲーション機能です

ユーザーと検索エンジンの双方にとって分かりやすい、論理的で階層的なサイト構造を意識して設計することが欠かせません。

SEOロードマップ作成

最終的に、具体的なSEOロードマップを作成します。

ロードマップとは、「いつまでに、何を、どのように実行するのか」を明確にした計画書のことです。

「3ヶ月で特定のキーワードをTOP10にする」といった短期的な目標や「1年でオーガニック検索からの流入を倍増させる」といった長期的な目標を設定し、達成するための具体的な施策とスケジュールを落とし込みましょう。

進め方については、最初の6ヶ月でコンテンツを増やす、次の3ヶ月でテクニカルSEOの改善、その後はロングテールキーワードの開拓といった形で段階的に進めるのがおすすめです。

計画を可視化すれば、チーム内での認識のズレを防ぎ、日々の業務に追われて動きが疎かになるのを防ぎます。

インハウスSEOの始め方(コンテンツ制作&改善編)

インハウスSEOの体制と戦略が整ったら、コンテンツの制作と、その後の改善サイクルを回していく段階です。

ここでは、コンテンツ制作と改善の具体的なステップについて解説します。

- コンテンツ企画

- 執筆・制作フロー整備

- 内部対策

- 外部対策

- 公開後の効果測定

- PDCA改善

順番に、詳しく解説します。

コンテンツ企画

コンテンツ企画は、Webサイトの集客力を左右する重要な工程です。

ターゲット設定やキーワード調査で洗い出した情報をもとに、どのような記事やページを作成すべきかを具体的に検討します。

まずは、キーワードの検索意図を深く読み解き、ユーザーが本当に知りたい情報は何か、どんな悩みを解決したいのかを突き詰めましょう。

その上で、競合サイトにはない自社独自の視点や情報を盛り込み、記事の骨子となる「構成案」を作成します。

特に、自社ならではのオリジナリティや専門性を盛り込んで差別化を図り、読者にとって価値のあるコンテンツを提供すれば、評価されやすくなります。

執筆・制作フロー整備

質の高いコンテンツを継続的に生み出すためには、個人のスキルに頼るだけでなく、誰でも同じ手順で作業を進められる「制作フロー」を整備することが不可欠です。

例えば「構成案作成→執筆→校正・校閲→画像や図の挿入→公開前チェック」といった一連の流れを標準化し、各工程でのチェックリストを用意しておけば、ケアレスミスを防ぎ、品質を底上げできます。

特に、医療や法律関連といった専門的な内容を扱う場合は、執筆者とは別に、その分野の専門家が内容をチェックする「ファクトチェック」の工程を組み込むと、情報の信頼性が向上します。

内部対策

Webサイトの「内部対策」は、検索エンジンがサイトの内容を理解しやすくするための施策です。

対策には、技術的な要素とコンテンツ的な要素の両方が含まれます。

具体的には、以下のような対策です。

- 適切なタイトル(対策キーワードが入っている)

- メタディスクリプションの設定

- 見出しタグ(h2、h3)の正しい階層構造

- サイトマップの最適化

- 内部リンクの適切な配置

- 表示速度の改善

- モバイルフレンドリー(スマホ)対応

これらの内部対策をしっかりと行うことで、検索エンジンのクローラーがサイト内を効率的に巡回し、コンテンツの内容を正確に評価できるようになります。

外部対策

外部対策とは、主に他のWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得するための施策のことです。

例えば、業界の権威あるサイトからの紹介や、ソーシャルメディアでの拡散、専門家による引用などがあります。

他のWebサイトからリンクを貼ってもらうことは、検索エンジンから「このサイトは信頼できる」と評価される上で非常に効果的です。

検索エンジンは、質の高いサイトからの被リンクを「信頼の証」とみなし、そのサイトの評価を高める傾向にあります。

ただし、不自然なリンクはペナルティの対象となる可能性があるため、コンテンツの質を高め、自然にリンクされるような魅力的な情報提供を心がけることが大事です。

公開後の効果測定

コンテンツを公開したら、「それで終わり」ではありません。

むしろ、ここからがインハウスSEOのスタートです。

公開したコンテンツが目標通りに機能しているか、定期的に効果測定を行いましょう。

例えば、Googleサーチコンソールを使えば、公開した記事がどのキーワードで、何位に表示されているか、どれくらいクリックされているかを確認できます。

また、Googleアナリティクスを見れば、ページがどれくらい読まれているか、ユーザーがサイト内で他にどのページを見ているかといった行動を把握することが可能です。

これらのデータを、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

効果測定は、次の改善策を立案するための重要なデータとなるため、定期的かつ継続的に実施する必要があります。

PDCA改善

効果測定で得られたデータをもとに「PDCAサイクル」を回して継続的な改善を行わなければ、インハウスSEOの成果を最大化できません。

例えば、特定のキーワードで検索順位が上がらない場合は、コンテンツの内容を見直したり、競合サイトの分析をさらに深掘りしたりといった改善と実行が必要です。

その改善策が実際に効果があったのかを再度評価します。

このサイクルを繰り返すことで、SEOに関する知見が社内に蓄積され、より精度の高い施策が可能です。

SEOは一度やったら終わりではなく、こうした地道な改善の積み重ねがコンテンツの価値を高め、サイト全体の集客力を着実に向上させていきます。

長期的な視点を持ち、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のPDCAサイクルを粘り強く回し続けていくことが大事です。

もし、この記事を読んでも自社だけでの推進に不安が残る場合や、専門家のサポートを受けながら進めたいとお考えの場合は、私たちEXTAGE株式会社にご相談ください。

これまで500以上のメディアを運営してきた知見を活かし、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。