【見逃し厳禁】SEOの内部対策21選!ペナルティを受けるNG行為や成功事例も紹介

「SEOの内部対策って何?」

「具体的に何をしたらいいのかがわからない」

「記事を検索上位に表示させて集客につなげたい」

SEOにおける内部対策は、記事を検索上位に表示させるために欠かせない施策です。正しい内部対策ができていなければ、どれだけよい記事を書いたとしても評価されません。

しかし、具体的に何をすればSEOに効果的なのかわからず困っている方が多いのではないでしょうか。

福田 卓馬

福田 卓馬そこで今回は、ブログで月100万円以上稼げるようになり独立して、企業のSEOコンサルをこなしてきた僕が、以下の内容を解説します!

- 内部SEOとは何か

- 具体的な内部対策

- 内部対策に逆効果なNG行為

- 成功事例

内部対策はなんだか難しそうだと感じて一歩踏み出せない方や、イマイチ重要性がわからず取り組めていない方は必見の内容です。

本記事を読めば、SEOの内部対策がどういったものかがわかり、実践に活かせるのでぜひ参考にしてください。

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役|上場企業を含むSEO担当社数は30以上|出版書籍『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』

なお、僕が運営するたくま塾では、個人で稼ぐために必要なことすべてを凝縮した150日メルマガを配信しています。「独立したいけど何から始めればいいの…?」「凡人から成功するために必要なことを知りたい!」といった方は、ぜひ以下のバナーから無料登録してください!

動画はこれからどんどん増やしていく予定なので、今日からインプットを始めてくださいね!

SEOの内部対策とは?外部対策との違いも解説

SEO対策は、大きく分けると「内部対策」と「外部対策」の2つに分類できます。ここでは、2つの対策の基本情報とそれぞれの違いについて解説します。

- 内部対策とは?

- 外部対策との違い

いずれも記事を検索上位に表示させるためには欠かせない対策なので、確認しておいてください。

1.内部対策とは?

SEOにおける内部対策とは、質の高いコンテンツをGoogle検索で上位に表示してもらうための対策です。読者の役に立つ記事を書いたとしても、Googleに気づいてもらえなければ、検索上位に表示されません。

公開した記事が、Googleの検索上位に表示される流れは以下の3ステップです。

- クローラーがサイトを巡回する

- ページをGoogleのサーバーにインデックスする

- アルゴリズムにしたがって評価する

つまり、クローラーがサイトに訪れてくれないと何も始まらないということです。

内部対策の流れを踏まえて、特に重要なのは「クローラビリティ」「インデクサビリティ」「ユーザビリティ」の3つです。

記事を検索上位に表示させるため、内部対策は必ず実行しましょう。

2.外部対策との違い

SEOの外部対策とは、被リンクなどを通じて、自社サイトの評価を高めるための施策です。そのため、内部対策では「中身」を、外部対策では「外からの評判」を改善する点が異なります。

外部からの評価を高めることは、サイトの権威性や信頼性を示す重要な指標と見なされるため、検索順位の向上に貢献してくれるのがポイントです。

独自のアンケート結果をプレスリリースで発信し、被リンクをもらうなど、さまざまな施策を展開できます。

メディアを運営する際、内部対策ばかりに目がいきがちですが、制作した記事を検索上位に表示させるためには、並行して外部対策をするのが重要です。

外部対策については、関連記事「【これでOK】SEOに効果的な5つの外部対策!やってはいけない行動と役立つツールも紹介」にて取り組み方法を解説しています。あわせて参考にしてみてください。

SEOの内部対策チェックリスト

SEOの内部対策は複数あるため、自社ですべてを網羅できているか把握するのは難しいかもしれません。そのため、以下のチェックリストを参考に、取り組めている対策とそうでないものを分類してみてください。

| カテゴリ― | 詳細 |

|---|---|

| クローラーの巡回を促す | 1.XMLサイトマップを登録する |

| 2.インデックス登録をリクエストする | |

| 3.サイトの更新頻度を高める | |

| 4.被リンクを獲得する | |

| インデックスを促す | 5.canonicalタグを使用し重複コンテンツを防ぐ |

| 6.noindexタグを設定する | |

| 7.構造化マークアップを行う | |

| 8.1記事1キーワードで書く | |

| 9.見出しタグを適切に使う | |

| 10.画像のaltタグを設定する | |

| 11.記事に合ったパーマリンクを設定する | |

| ユーザーの利便性を高める | 12.ナビゲーションメニューを設定する |

| 13.パンくずリストを設定する | |

| 14.タイトルを明記した内部リンクを入れる | |

| 15.ページネーションを最適化する | |

| 16.リンク切れを定期的にチェックする | |

| 17.リダイレクトを設定する | |

| 18.404ページを設置する | |

| 19.画像を軽くする | |

| 20.文字サイズを整える | |

| 21.読みやすさを意識して記事を書く |

チェックできなかった項目は、これから取り組めば問題ありません。

1つずつ着実にこなして、サイトの評価アップにつなげましょう。

【SEOの内部対策①】クローラーの巡回を促進する5つの対策

SEOの内部対策には「Googleクローラーの巡回を促進する」ための対策があります。

クローラーとは、Webサイトの情報を集めているロボットのようなものです。

クローラーがサイトを巡回してくれないと、検索エンジンにサイトが載りません。ここでは以下の5つの対策を解説します。

- XMLサイトマップを登録する

- インデックス登録をリクエストする

- サイトの更新頻度を高める

- 被リンクを獲得する

- ツークリックですべての記事に飛べるようにする

それぞれ詳しく解説していくので、ぜひ試してみてください。

1.XMLサイトマップを登録する

XMLサイトマップを登録することで、クローラーがあなたのサイトを見つけやすくなります。サイトマップとは、WebサイトのURLをまとめた地図のようなものです。

WordPressでXMLサイトマップを簡単に生成するなら「Google XML Sitemaps」という専用プラグインを利用するのをおすすめします。

「Google XML Sitemaps」を利用したサイトマップの登録手順は、以下のとおりです。

- 「Google XML Sitemaps」をインストールする

- 「Google Search Console」管理画面からサイトマップを開く

- XMLサイトマップのURLを入力し、送信する

(例)https://www.~~~/sitemap.xml

制作した記事をクローラーが読み込むためにも必要なので、忘れずに登録を済ませておいてください。

2.インデックス登録をリクエストする

Google Search Consoleを使い、制作または更新したページのURLをGoogleに通知する作業をしましょう。

クローラーに「新しいページができたので見に来てください」と伝えることで、いち早く評価してもらうことが可能になります。

- 「Google Search Console」の管理画面にある「URL検査」をクリック

- 入力欄が開いたら、チェックしてほしいページのURLを入力

- 「インデックス登録をリクエスト」をクリック

クローラーは世界中のサイトを自動で巡回しているため、自社サイトで新しいページをアップロードしたからと、すぐに見に来てくれるわけではありません。

時間短縮を図るためにも、インデックス登録のリクエストでクローラーの巡回を促してください。

3.サイトの更新頻度を高める

クローラーは、より頻繁に新しい情報が追加されるサイトを優先的に巡回する傾向があります。

定期的にコンテンツを追加したり、既存のページをブラッシュアップしたりすることで、クローラーにアピールしましょう。

なお、サイト別の更新頻度の目安は以下のとおりです。

- オウンドメディア:1~2週間に1回

- コーポレートサイト:毎月~年ごと

- ECサイト:季節の変わり目やイベントごと

更新頻度を保つことで、クローラーが自社サイトに訪問してくれる回数を増やせます。

ただし、日付を更新するだけ、内容のない記事をとりあえずアップするだけといった、簡易的な情報追加ではあまり意味を持ちません。あくまでユーザーにとって価値のある情報を提供することを心がけてください。

4.被リンクを獲得する

他サイトから被リンクをもらうことで、クローラーが巡回してくれます。他サイトを巡回していたクローラーが、リンクを通じてあなたのサイトにも訪れるからです。

質の高い関連サイトからの被リンクが増やすほど、クローラーが巡回に来る可能性が高まります。

もし、あなたが関連性のあるサイトを運営しているのであれば、サイト同士をつなぐのもよい手段です。

ただし、やりすぎは禁物で、お互いのサイトに関連性がないのであれば、やめておきましょう。

なお、関連記事「【丸わかり】被リンクを増やす方法10選!具体例や注意すべきポイントも紹介」では、具体的な被リンクの獲得方法を紹介しています。SEOのコンサル会社が実際に取り組んでいる方法を、ぜひ参考にしてみてください。

5.ツークリックですべての記事に飛べるようにする

サイト内の構造は複雑化しないように、ツークリックですべての記事にアクセスできるように整理しましょう。

サイト内のカテゴリーが増えて階層が多くなると、クローラーが記事を見つけられないため、Googleへの登録が遅くなります。

クローラーが巡回しやすいように、カテゴリー構造を設計したうえで、コンテンツを増やしましょう。

【SEOの内部対策②】ページを正しくインデックスしてもらう7つの対策

SEOの内部対策には、ページを正しくインデックスしてもらうための対策があります。具体的な内容は、以下の7つです。

- canonicalタグを使用し重複コンテンツを防ぐ

- noindexタグを設定する

- 構造化マークアップを行う

- 1記事1キーワードで書く

- 見出しタグを適切に使う

- 画像のaltタグを設定する

- 記事に合ったパーマリンクを設定する

知っていればすぐに対応できるので、参考にしてみてください。

1.canonicalタグを使用し重複コンテンツを防ぐ

canonicalタグとは、重複するコンテンツが存在する際に、検索エンジンに正しいURLを明示するために使うタグのことです。

ECサイトの商品ページや同じ内容のページが複数あると、クローラーはどのページをインデックスするか判断に迷います。ページが複数に分かれれば評価も分散されるので、それを防ぐのに有効な対策です。

headタグ内に、以下のcanonicalタグを記載しておきましょう。

<link rel=”canonical” href=”〇〇/” />

コード内の「〇〇」の部分には、評価してほしいページのURL(正規のURL)を挿入します。

詳しい設定方法が知りたい方は、Googleの公式サイトを参照してみてください。

弊社ではcanonicalタグの設定が功を奏し、検索ボリューム3,000超えのキーワードで検索結果16位だったのが3位までランクアップした事例があります。

2.noindexタグを設定する

noindexタグとは、特定のページを検索エンジンから除外するために使用するタグのことです。たとえば、以下のようなケースでタグを設定します。

- サイト設計に合わない記事

- 他記事と重複しているコンテンツ

- サイトマップ

- サンクスページ(会員登録してくれた際に到達するページ) など

検索結果に表示させる必要のないコンテンツに対して設定することで、サイト全体のSEO評価を下げるリスクを低減させられます。

HTMLのhead要素内に記述するか、テンプレートやプラグインでの設定も可能です。

なお、noindexを設定したページを別のページで内部リンクとしてつなぐ際には、nofollowにするのを忘れないようにしてください。クローラーに「リンク先は評価対象ではない」と伝えるために必要な設定です。

3.構造化マークアップを行う

構造化マークアップとは、サイトのコンテンツが何かを検索エンジンに正確に伝えるためのコードです。

人間は文脈で物事を理解できますが、検索エンジンはテキストとしてしか認識できません。

したがって、構造化マークアップを追加し、そのコンテンツがもたらす意味を伝えることが必要です。

具体的には「JSON-LD(ジェイソン・エルディー)」という書き方を使い、専用のコードをページの中に埋め込みます。

簡単に言うと、「検索エンジンにだけ見えるタグ」をページに貼り付けるようなもの。

JSON-LDをHTMLの決まった場所(headやbodyと呼ばれる部分)に入れることで、検索結果に商品レビューやレシピの星評価などが表示されるようになります。

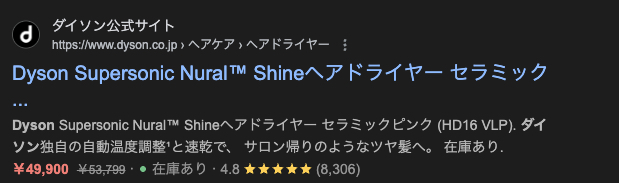

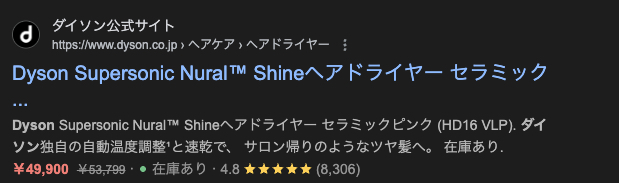

例えば、ダイソンの公式サイトは構造化マークアップが実装されているため、価格やレビューの星評価などが表示されていますね。これが「リッチスニペット」です。

検索結果にリッチスニペットが表示されれば、クリック率の向上も期待できます。

読者が知りたい情報がパッと目に入り、自然とクリックを促してくれます。

4.1記事1キーワードで書く

1記事1キーワードで執筆すると、狙ったキーワードがわかりやすく、Googleから認識されやすいです。一方、複数のキーワードで執筆すると、読者とGoogleのどちらにも内容が伝わりません。

たとえば、キーワードが「筋トレ やり方」の場合は「筋トレ 食事」「筋トレ ダイエット」など、別の要素を組み込まないようにしましょう。

狙ったキーワードで上位表示させるためにも、1記事1キーワードを意識して記事を書いてみてください!

5.見出しタグを適切に使う

見出しは、関連性のある内容と同程度の粒度で構成しましょう。関連性は縦の関係で、粒度は横の関係を示しており、それぞれのかみ合いが必要です。

間違った見出しの使い方は以下で確認しましょう。

「おすすめのくだもの」というh2見出しに対し、h3見出しには「個別のくだものの名前」を書く必要があります。しかし悪い例では、キャベツという野菜が混ざってしまっています。

このように関連性のないものが入っていると、Googleからの評価がマイナスになる可能性があるので、注意しましょう。

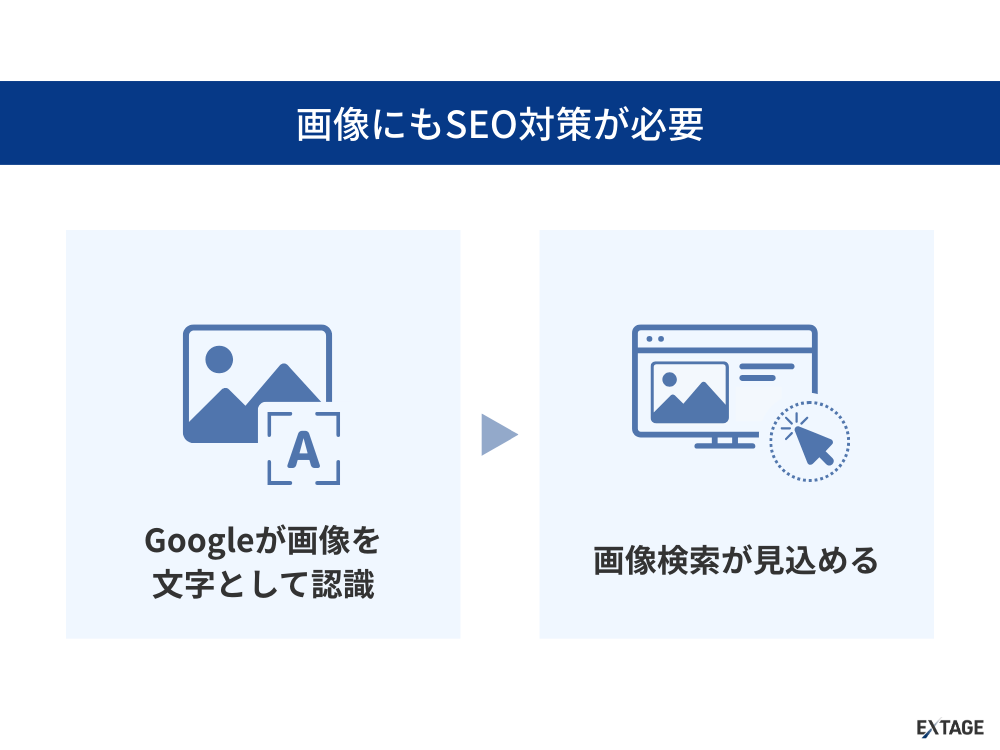

6.画像のaltタグを設定する

画像にもaltタグを設定することで、SEO対策が可能です。altタグとは画像を説明するテキストのことで、Googleはaltタグで画像が何を示しているのか確認します。

altタグの設定は、HTMLで<img src=”image.jpg” alt=”画像の内容” />というコードを入力します。「”image.jpg” alt=”画像の内容” 」の部分に画像の説明を書き込みましょう。

たとえば、画像が筋トレをしている男性だった場合、以下のように入力します。

WordPressであれば、メディアライブラリーで「代替テキスト」を入力することで設定可能です。

画像の内容は、単語ではなく文章で説明するとよいでしょう。

7.記事に合ったパーマリンクを設定する

SEOにおけるパーマリンクはデフォルトではなく、記事に合ったURLを自分で設定しましょう。何について書いた記事なのかをURLの末尾で示しておくことで、読者にもGoogleにもページのテーマが理解しやすくなります。

たとえば、本メディアであるEXTAGE WORKSであれば「ブログの始め方」という記事には、以下のようなパーマリンクを設定しています。

https://www.extage-marketing.co.jp/web-school/blog-start/

赤文字のところがパーマリンクで設定した部分です。

デフォルトのパーマリンクは文字の羅列だったり、同じ単語の末尾の数字が違ったりするだけで、パッと見ても何が書いてあるのかわかりません。一方、自分で作ったパーマリンクは、見ただけでどんな記事かがわかります。

日本語のパーマリンクは、他の媒体に貼り付けるとかなり長い英語で表示されてしまうので、使わないようにしましょう。

【SEOの内部対策③】サイトに訪れた読者の利便性を高める10の対策

ユーザビリティとは、ユーザー満足度のことです。サイトに訪れた読者の利便性を高めるのも、SEOの内部対策といえます。ここでは以下の10の対策を紹介します。

- ナビゲーションメニューを設定する

- パンくずリストを設定する

- タイトルを明記した内部リンクを入れる

- ページネーションを最適化する

- リンク切れを定期的にチェックする

- リダイレクト

- 404ページを設置する

- 画像を軽くする

- 文字サイズを整える

- 読みやすさを意識して記事を書く

それぞれ解説するので、参考にしてみてください。

1.ナビゲーションメニューを設定する

ナビゲーションメニューを設置することで、読者が回遊しやすいサイトとなります。

サイト上部に並んでいる「各ページ」や「カテゴリー別ページ」に飛べるリンクのこと

たとえば、検索結果から訪問してきたユーザーが「このサイトのほかの記事も読んでみたいな」と思った際などに利用されるメニューです。

なお、ナビゲーションメニューは、読者だけでなくクローラーにとってもサイトを理解するのに役立ちます。

内部対策には有効な手段なので、必ず設定しましょう!

2.パンくずリストを設定する

パンくずリストとは、サイトに訪れたユーザーが「現在どこのページを読んでいるのか」を認識できる道しるべです。

読者とクローラーのどちらにもわかりやすいサイトになるため、必ず設置しておきましょう。

なおWordPressのテーマによっては、SEOのパンくずリストが最初から組み込まれているものもあります。

もし見当たらなければ、プラグインを使って以下の手順で設定しましょう。

- プラグインで「Breadcrumb NavXT」を検索する

- 今すぐインストールをクリックして有効化

- 固定ページにブロックを挿入

- 「ページ属性」で親ページが選択されているか確認

- プレビューで確認

パンくずリストの設定はすぐに終わる作業なので、今すぐ終わらせてしまいましょう。

なお、さらに詳しくパンくずリストについて知りたい方は、関連記事「パンくずリストのSEO効果とは?パンくずリストを設置しない3つの理由も徹底解説」を参考にしてみてください。

3.タイトルを明記した内部リンクを入れる

記事内に別記事のリンクを入れるときは、タイトルを明記したテキストにしましょう。

悪い例とよい例は次のとおりです。

内部リンクを「こちら」「この記事から」に設定していると、Googleからも、読者からもどの記事に飛ぶのか認識されにくくなります。

タイトルを明記してリンクを入れておけば、どの記事に飛ぶのか一目瞭然になります!

4.ページネーションを最適化する

ページネーションとは、大量のコンテンツを複数ページに分割することで、ユーザーの利便性や表示速度を改善する手法です。たとえば、オウンドメディアでは、以下のようなページネーションが機能しています。

ユーザーが目的の情報を探しやすくするために必要な対策です。

なお、現在地が何ページ目かを明確に示し、最初のページや最後のページへ簡単に移動できるリンクを設置すると、ユーザーがサイト内で迷わなくなります。操作のしやすさも意識して設定しましょう。

5.リンク切れを定期的にチェックする

サイト内にあるリンク切れは、ページを削除したりURLを変更したりした際に発生します。また、外部サイトのメディア運営停止などで、リンク切れとなることもあります。

ユーザーが目的のページにたどり着けないだけでなく、サイトの信頼性低下やSEOにも悪影響を与えるため、定期的な確認が重要です。

1ページずつ確認する際は、リンクチェッカーやDead Link Checkerなどで、調査したいページのURLを入力するだけで該当箇所が探せる無料ツールを利用するといいでしょう。

しかし、まとめてチェックしたいなら、有料にはなりますがAhrefsといった専門ツールの使用も有効です。

リンク切れを発見したら、正しいページへ修正するかリンクを削除するかの対策をしましょう。

6.リダイレクトを設定する

リダイレクトとは、特定のURLにアクセスしたユーザーや検索エンジンを、自動的に別のURLへ転送する仕組みのことを指します。

サイトを運営していると、似通ったコンテンツを統合したり、サイト自体を新しいドメインに移転したりすることがあるかもしれません。

その際にリダイレクトを設定しておかないと、古いURLにアクセスしたユーザーは「404 Not Found(ページが見つかりません)」というエラーページに到達することになります。

ほかにも、リダイレクトは評価されたくないページが上位表示されているとき、流入を集めたいページに遷移させる目的でも利用可能です。

弊社の事例では、リダイレクトの設定で購買につながる商品一覧ページに遷移させるようにした結果、売上アップはもちろん検索順位が13位から3位に上昇しました。

7.404ページを設置する

404ページとは、削除されたページなどにアクセスした際に表示される「ページが見つかりません」といったエラーページのことです。

ただ「Not Found」と表示すると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。そこで、オリジナルページを用意し、トップページへのリンクやサイト内検索窓、人気記事一覧などを設置することで、離脱を防ぎましょう。

サイト内の他のページへ案内することで、ユーザビリティの低下を防ぎます。

なお、サイトの他ページとデザインを統一しつつ、エラーであることが明確にわかるようにしておくこともポイントです。

8.画像を軽くする

記事に挿入する画像のデータは、なるべく軽くしましょう。

画像を軽くするだけでもサイトの表示スピードが上がり、記事が読みやすくなります。表示速度はGoogleもサイト評価項目のひとつであると公表してるので必ず対策しましょう。

画像のデータ拡張子を「PNGからJPEGに変更する」だけでもかなり軽くなります。記事に画像を挿入する際には意識してみてください。

さらに、画像容量を圧縮してくれるサイトで容量を軽くしましょう。TinyPNGというサイトがおすすめです。

意外と画像に対策を入れている人は少ないので、見直してみてくださいね!

9.文字サイズを整える

文字のサイズを整えることも、ユーザビリティの向上につながります。読者は文字サイズが大きすぎても、小さすぎても読みにくさを感じるからです。

一般的には、16ピクセルが推奨サイズであり、最低でも12ピクセル以上に設定しましょう。

文字サイズを調整するだけでも、読者の離脱率を下げられるので、試してみてください!

10.読みやすさを意識して記事を書く

読みやすい文章は、ユーザビリティを上げるための重要な要素です。何が書いてあるかよくわからない文章が続くと、読者はすぐに検索画面に戻って別のサイトに移動してしまうでしょう。

Web記事には、書籍やエッセイとは違った独自の技術が必要です。

たとえば、次のような点を意識しましょう。

- 指示語をなるべく使わない

- PREP法を意識して結論から書く

- 文末の表現が連続しないようにする

上記はSEOライティングという文章術のほんの一部です。慣れてしまえばそれほど難しくないので、正しいやり方で学んでいけば読みやすい記事が書けるようになります。

詳しい内容は、関連記事「【厳選10選】SEOライティングのコツを解説!基礎知識から今すぐできる技まで紹介」で解説しています。ぜひ参考にしてください!

内部対策に有効!読者と検索エンジンに評価される記事作りのポイント3選

SEOの内部対策は重要ですが、コンテンツ制作においては読者から高く評価されることも求められます。そこでここからは、ユーザーが「読みたい」と思えるコンテンツ制作のポイントを解説します。

- E-E-A-Tを意識する

- 競合との差別化を図る

- 信頼できるデータの参照リンクを設置する

競合記事の寄せ集めのようなコンテンツでは、読者の満足度は高められません。「あなたが書いているからこそ読みたい」と思われるコンテンツ制作の極意を確認しておきましょう。

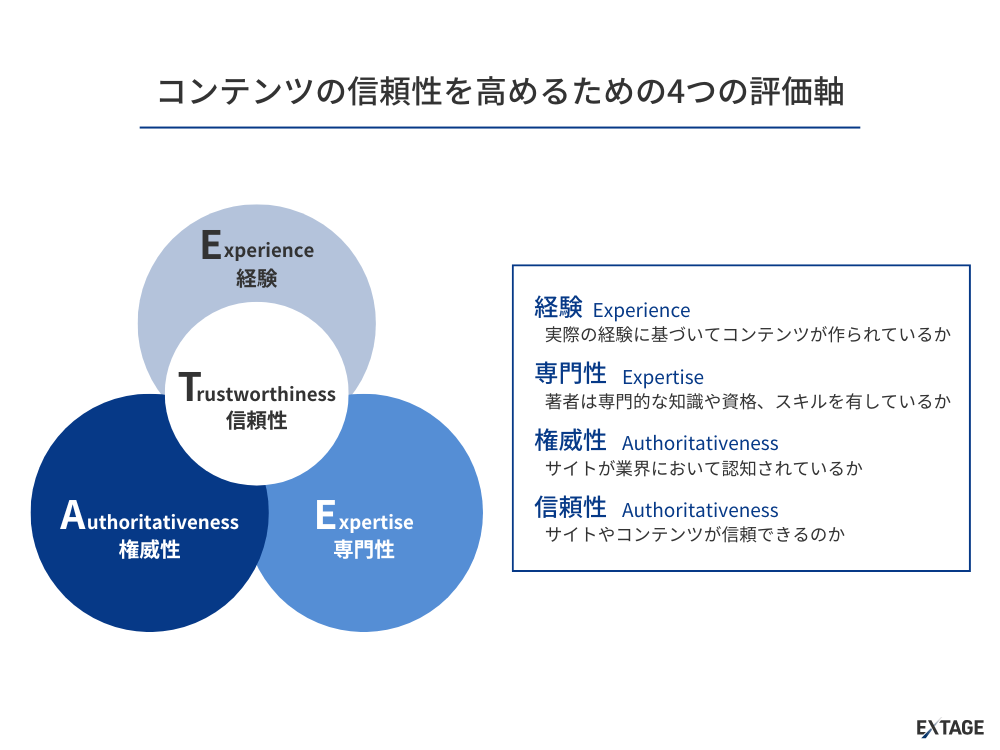

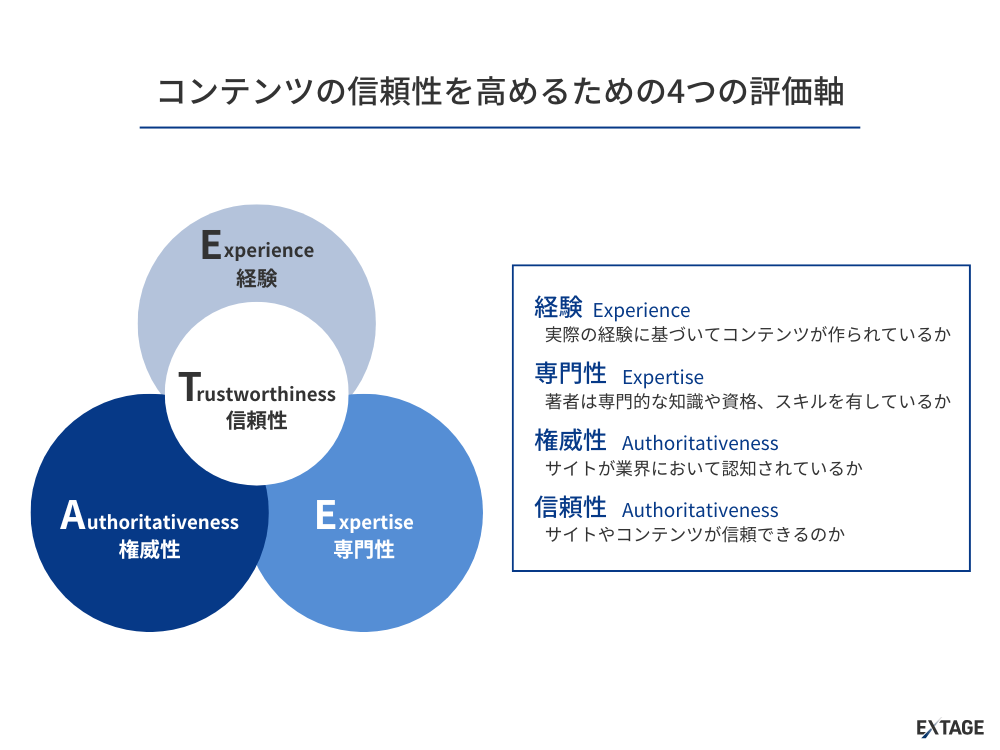

1.E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識する

E-E-A-Tとは「経験・専門性・権威性・信頼性」の英語の頭文字を取って付けられた、Googleがコンテンツの品質を評価するための1つの基準です。

著者の実体験や専門知識を盛り込み、その分野で認知されていること、情報が正確でサイト全体が誠実であることが求められます。

著者情報や運営者情報を明記し、正確な情報を提供することで、読者には安心感を与えられ、検索エンジンからは評価を高められます。

とくに医療や金融などの人々の生活に影響を与える分野では、より顕著にE-E-A-Tが重視されている傾向です。

2.競合との差別化を図る

検索上位の記事と同じような情報ばかりでは、読者にも検索エンジンにも選ばれにくくなります。独自の価値を提供し、競合との差別化を図りましょう。

たとえば、過去の体験談や独自調査の結果を加えたり、複雑な情報を図解やグラフでわかりやすく解説したりなどがあげられます。

オリジナリティを追求する際のポイントは、競合サイトを分析し「自サイトでどんな付加価値を提供できるか」を考えることです。

「この記事が一番わかりやすい」と読者に感じてもらえるコンテンツを目指すことで、SEO評価を高めることにつながります。

3.信頼できるデータの参照リンクを設置する

記事内で統計データや研究結果を提示する際は、その情報源を必ず明記しましょう。

コンテンツの信頼性をアップするには、読者の疑いの余地をなくすことが必要です。

「どこが研究したデータなの?」「適当に言っているだけなのかな?」と思われないように、参照したデータは必ずリンクを貼りつけてください。

なお、活用するデータは以下のような信頼性の高さがうかがえるサイトが望ましいです。

- 官公庁や自治体(厚生労働省や国税庁など)

- 公的機関や協会(日本弁護士連合会や日本医師会など)

- 大学や研究機関の公式サイト など

URLの記載があり信頼できるデータだと判断できれば、読者だけでなく検索エンジンからも高い評価を得られるページとなります。

SEOの内部対策にNG!やってはいけない4つの行為

どんなに完ぺきに内部対策をしていても、以下のような行為をするとGoogleからペナルティを受ける可能性があります。

- 隠しテキストや隠しリンクを忍ばせる

- 検索エンジンだけに最適化したページを見せる

- 無関係なページへ内部リンクでつなぐ

- ポップアップを多用する

後から取り返しのつかない事態にならないよう、1つずつ確認しておきましょう。

1.隠しテキストや隠しリンクを忍ばせる

背景色と同じ色の文字でキーワードを詰め込んだり、見えないほど小さな文字でリンクを設置したりする行為は避けましょう。

かつて検索エンジンを欺くために使われた古いスパムで、現在のGoogleには通用しません。

Googleのガイドラインに違反しているため、発覚した場合にはペナルティとして、検索順位の下落やインデックスの削除などが実施されるリスクがあります。

ユーザーにとって価値のない隠しリンクや隠しテキストは、SEO対策においては避けてください。

2.検索エンジンだけに最適化したページを見せる

「クローキング」と呼ばれる不正行為で、ユーザーがアクセスしたときと、検索エンジンのクローラーが訪れたときとで意図的に異なるコンテンツを表示させる手法を指します。

たとえば、クローラーにはキーワードを詰め込んだテキストページを、ユーザーには画像だけのページを見せるようなケースです。

訪れたユーザーが期待する内容とは異なり、検索エンジンを欺く行為のため、当然ながらページの評価は上がりません。

Googleのガイドラインでも禁止されている行為なので、避けておきましょう。

3.無関係なページへ内部リンクでつなぐ

コンテンツ内に貼り付ける内部リンクは、関連性の高いページ同士をつなぐようにしてください。たとえば、読者の理解を深めるために詳細を記載したページを案内するなどが適切です。

しかし、特定のページの評価を高めることを目的として、文脈を無視して内部リンクを貼りつけているケースがあります。

無関係なページへ無理に遷移させようとすれば、ユーザーは混乱するので避けるべきです。ユーザー体験の悪影響がサイトの評価を低下させる要因にもつながるため、内部リンクをつなぐかは必ず精査するようにしましょう。

4.ポップアップを多用する

ページを開いた直後にコンテンツ全体を覆う広告や、簡単に閉じられないポップアップを見たことがある方は多いのではないでしょうか。これは本文を読むのを妨げているため避けたい行為です。

このような煩わしい広告を表示するページは、Googleから評価が下げられる可能性があります。

広告を配置する場合には、どうすればユーザー体験を阻害しないかを最優先に考えましょう。

SEOの内部対策に成功した事例2選

SEOの内部対策は多岐に渡りますが、メディアによって必要な対策は異なります。ここからは、弊社が実際に支援した企業の事例を2つ紹介します。

- CV数10件以上増加!株式会社ノーガード様

- セミナー申込数+500%!株式会社SPB様

取り入れられる施策がないか、ぜひ参考にしてみてください。

1.CV数10件以上増加!株式会社ノーガード様

YouTube以外の集客源としてオウンドメディアを立ち上げたものの、SEOの知見がなく運用に課題を抱えていた事例です。

弊社では、データに基づくサイト改善を短期間で実施できるように、テクニカルSEOの改善から着手し、Googleアナリティクスやヒートマップ分析を導入しました。

さらに、ユーザーの回遊率を高めるための内部リンクの調整やとあわせて新規記事を継続的に投入する施策を展開しました。

結果的に、圏外だった記事の検索順位は大幅に上昇し、毎月10件以上LINE登録者数が増えるという成果につながっています。

関連記事「内部SEO改善でCV数10件以上増!TOP10獲得率14%→83%へ改善したSEO集客事例」では、検索上位獲得率の詳細データを公開しています。詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

2.セミナー申込数+500%!株式会社SPB様

既存のオウンドメディアの記事が上位表示されず、セミナー集客につながらないという課題を解決した事例です。

まずは、ターゲットキーワードを徹底的に見直し、ユーザーが求める情報を提供する構成案へと改善しました。そのうえで、関連する記事同士を内部リンクでつなぎ、サイト全体のテーマ性を強化。

この結果、特定のキーワードで検索1位を獲得するなど順位が大幅に改善し、セミナー申込数を500%以上増加させることに成功しています。

関連記事「PV数15,000→28,000PV・LINE登録者数3倍を実現。恋愛系オウンドメディアの成果が動き出した理由は?」では、クリック数の遷移グラフも公開しています。生のデータを知りたい方は、あわせて参考にしてみてください。

なお、たくま塾の限定100日メルマガでは、ブログやライティングはもちろんのこと、個人で稼いでいきたい方に役立つ情報を無料でお届けしていきます。

僕のこれまでの経験を詰め込んだ有料級の内容になっているので、ぜひお気軽に登録してみてくださいね。

\ 2億円企業を創業した社長の全ノウハウ公開 /