「葬祭業のSEO対策、何から始めたらいいの?」

「オウンドメディアを運営しても、問い合わせが来ない…」

「今後のSEO対策、何から準備すればいいの?」

葬祭業の競合メディアは数多くあり、上位表示が難しいのが現状です。SEO対策の知識不足や現状の運用で悩まれている方も多いでしょう。

また、葬祭業の顧客のニーズが突発的なものが多く、中々問い合わせや売り上げに繋がりにくいことも課題として挙げられます。

福田卓馬

福田卓馬SEO対策は、今や葬祭会社にとって不可欠な集客戦略となっています。

葬祭業がオウンドメディアを運営する上で大切なのは、葬儀屋にしか出せない専門的な情報を発信し、見込み顧客の悩みを解消することです。

しかし、そのためには基本的なSEO対策もあわせて必要になります。

成果が出るまでには期間を要するものの、運用のコツを掴めば葬祭業でも集客が可能です。

本記事では、葬祭業のSEO対策で成果を上げるため具体的な施策を徹底解説します。

本記事を読むことで、SEO対策の全体像が分かり、自社に最適な戦略を立案・実行するためのヒントが得られます。

選ばれる葬儀社になるためにはWeb集客は必須です。ぜひ最後までお読みいただき、今後の集客にお役立てください。

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO対策を支援。BtoB・スクール・EC等、幅広い業界の検索順位改善・オウンドメディア構築を手掛ける。KADOKAWA出版『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』著者。なお、EXTAGE株式会社では、SEO対策のプロが多数在籍し、豊富な実績をもとにSEOコンサルティングを実施しています。

SEO対策でお困りの葬祭業社のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\お気軽にご相談ください!/

現代の葬祭業でSEOが不可欠となる理由

葬祭業において、SEO対策は「やるか・やらないか」ではなく「やらなければ選ばれない時代」になっています。

その背景には、主に次の3つの要因があります。

まずはこうした業界の現状を理解し、SEO対策の必要性を明確にしましょう。

葬儀社をインターネットで探す人が増えている

近年、葬儀社選びの主な手段として「口コミや折込チラシ」から「インターネット検索」へと移行しています。

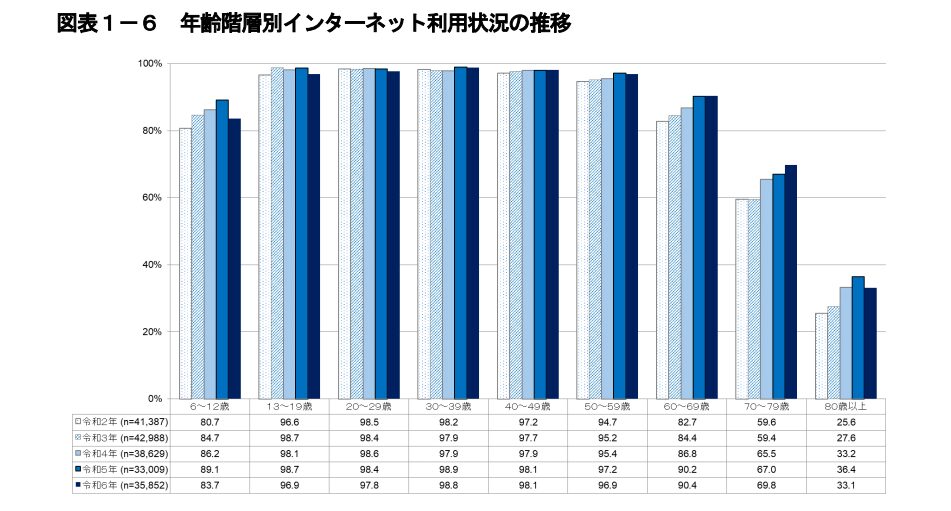

過去20年間で、日本のインターネット利用率が約20%も上昇し、2024年には85.6%に達しています。

| 西暦 | インターネット利用率 |

|---|---|

| 2004年 | 66% |

| 2024年 | 85.6% |

さらに、年齢層別に見ると、13歳から69歳までの幅広い層で9割以上の方々が日常的にインターネットを利用していることが分かっています。

このように、現代では成人から高齢者層まで、あらゆる世代がインターネットを通じて情報を収集するのが当たり前となっています。

葬儀に関する情報収集も例外ではありません。

多くの方が、インターネットで葬儀社を検索し、費用やサービスを比較・検討しています。

しかし、多くの葬儀社が似た内容の情報を発信しているため、検索結果上では差別化が難しく、自社サイトが埋もれてしまう傾向にあります。

だからこそ、検索結果で上位に表示されることが、「選ばれる葬儀社」になるための重要なポイントです。

家族が没後すぐに葬祭社を選ぶケースが多い

突然の訃報を受けてから、短期間で葬儀の準備を進めなければならないケースは少なくありません。

多くのご家族が葬儀社を探すのは「没後すぐ」のタイミングです。短時間で信頼できる葬儀社を選ぶ必要があります。

このような緊急性の高い状況では、ユーザーはインターネット検索で最初に目に入った葬儀社へ問い合わせる傾向が強くなります。

一方で、葬祭業は需要が突発的であるため、長期的な顧客育成やリピート利用が難しいという課題も抱えています。

だからこそ、SEOで上位表示を維持し「必要な瞬間」に見込み顧客に選ばれる状態を常につくることが重要です!

急ぎで葬儀社を探している方の目に留まるよう、日頃から継続的なSEO対策を行いましょう。

地域で評判が良く、信頼できる葬祭社を選ぶ傾向がある

葬儀を依頼する際、多くの人が「地元で信頼できる葬儀社」を重視します。

葬祭業の利用者の多くが専門知識を持たないため「どの葬儀社が良いのか判断しにくい」という背景があります。

その結果、他の利用者の評価を参考に葬儀社を選ぶ人が増えています。

こうしたニーズに応えるには、オンライン上で信頼性を「見える形」で示すことが重要です。

具体的には、以下のような情報を自社サイトで発信しましょう。

- 葬祭社としての実績

- 実際に利用したお客様の声

- 地域密着型サービスのアピール

これらを継続的に発信することで、検索結果からのクリック率や問い合わせ率が高まり「選ばれる葬儀社」へと近づけます。

葬祭業がSEO対策を始める具体的な4ステップ

葬祭業のSEO対策を効果的に行うためには、順序立てた進め方が重要です。

以下の4段階で進めていくことを推奨します。

「どこから手をつければいいのかわからない」という葬祭社の方は、まずこの4ステップを一つずつ順番に実践してみましょう。

ステップ1:地域や葬儀のニーズに合ったキーワードを調査する

最初に、市場調査を行う必要があります。見込み顧客が「どんな言葉で検索しているか」を把握し、キーワードを選びましょう。

葬儀を検討している人のニーズに合ったキーワードで記事を作成することで、必要としているタイミングで見つけてもらいやすくなります。

その結果、検索エンジンからユーザーの流入増加につながり、検索上位を獲得できる可能性も飛躍的に高まります。

調査の際は、以下を参考にするとニーズに合ったキーワードが探しやすくなるためおすすめです。

| 着目点 | 意味 |

|---|---|

| サジェストキーワード | 検索窓に入力した際に表示される候補語 |

| 再検索キーワード | 検索結果の下部「他の人はこちらも検索」で示される関連語 |

| 関連する質問 | 検索結果中間部に表示されるユーザーの疑問 |

これらを手掛かりに「地域名+サービス名」など、意図が明確で需要の高い語を洗い出します。

決めたキーワードは、以降の記事設計やサイト構造の土台になります。手間を惜しまず、漏れなく徹底的に調査しましょう。

ステップ2:葬祭社サイトに必要なコンテンツを整備する

キーワード調査の結果に基づき、ご遺族や見込み顧客の不安を解消する「読者にとって有益な葬祭関連の情報」を網羅した記事を整備しましょう。

葬儀に関する内容は、一般の方には複雑で分かりにくいと感じられやすく、加えて緊急性が高いことから「確実に信頼できる情報源」が求められます。

そのため、単にサービス内容を紹介するだけでなく、葬儀の流れ・費用・手続きなどを分かりやすく解説する記事を用意することが大切です。

こうした有益な情報が整理されたサイトはユーザーの信頼を得やすく、結果的に検索順位の向上にもつながります。

あわせて、以下のようなページも整備しておくと効果的です。

- 料金・プラン

- 式場・施設情報

- お客様の声・実績

- よくある質問(FAQ)

コンテンツ整備は一度で終わるものではありません。

まずは「ユーザーが今知りたい情報」を的確に記事化することを意識し、少しずつ必要なコンテンツを充実させていきましょう。

ステップ3:葬儀の情報を探しやすいサイト構造に改善する

葬儀の情報を探すユーザーは時間的な余裕がない場合が多く「知りたい情報に迷わず・素早くたどり着けること」を求めています。

そのため、トップページから料金・式場・プラン・お問い合わせなどの主要ページへ、最短で移動できる導線を設計しましょう。

どれだけ質の高いコンテンツを掲載していても、情報が見つけにくければユーザーは途中で離脱してしまいます。

一方で、SEOのタグなどが整えられていて整理されたサイトはGoogleの検索ロボット(クローラー)にも認識されやすく、SEOの評価向上にもつながります。

理想は、トップページから「葬儀の種類」「費用」「地域」などの主要な情報へ、1〜2クリックでアクセスできるシンプルな階層構造です。

ほかにも、細かいところですが、SEOを意識したパーマリンク設定ができていると、ユーザーやGoogleのクローラーに「今どのページにいるのか」をきちんと伝えられます。

ユーザーがストレスなく必要な情報にアクセスできる「使いやすさ」と、クローラーが効率的に巡回できる「わかりやすさ」を両立させることで、サイト全体の評価を高められます。

結果として、滞在時間や問い合わせ率の向上にもつながるでしょう。

ステップ4:葬儀社サイトを定期的に分析し、改善を続ける

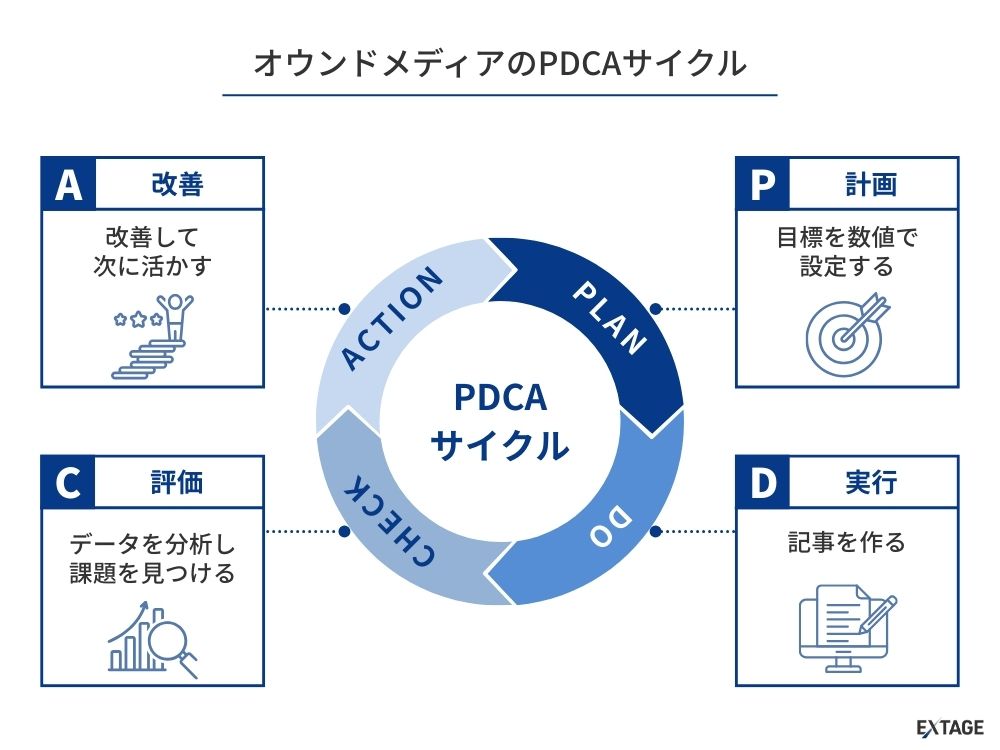

SEO対策は、一度実施して終わりではなく、常に検索順位やアクセス状況を定期的に分析し、改善を繰り返す「PDCAサイクル」を回し続けることが大切です。

検索エンジンの評価基準(アルゴリズム)は常に変化しており、対策を放置すると順位が下がるリスクがあります。

そのため、効果測定と改善を定期的に行うことで、安定した上位表示を維持できるようになります。

たとえば、順位が下がった記事は原因を分析し、情報を更新・リライトしましょう。

また、アクセス数は多いのに問い合わせにつながらない場合は、デザインや導線を改善することで検索順位が向上する可能性があります。

このPDCAサイクルを「週次」や「月次」でルーティン化し、継続的に改善を重ねましょう。

とはいえ、「どこから手をつければよいか分からない」「通常業務と並行してSEOを進める時間がない」という方も多いでしょう。

EXTAGE株式会社では、葬祭業をはじめとして、多岐にわたる業種のSEO対策のサポートを行っています。

気になる方は、ぜひお気軽に以下のボタンよりご相談ください。

\お気軽にご相談ください!/

葬祭業のSEO対策【キーワード選定・コンテンツ作成】

キーワード選定とコンテンツ作成におけるSEO対策のポイントは、次の3つです。

本章を参考に、ユーザーに選ばれる葬祭社のサイトを作る記事を作成しましょう。

「葬儀社を探す人」が検索するキーワードを推測・選定する

SEO対策の成果は、「葬儀社を探す人」が検索で使用するキーワードを、どれだけ正確に把握・選定できるかに左右されます。

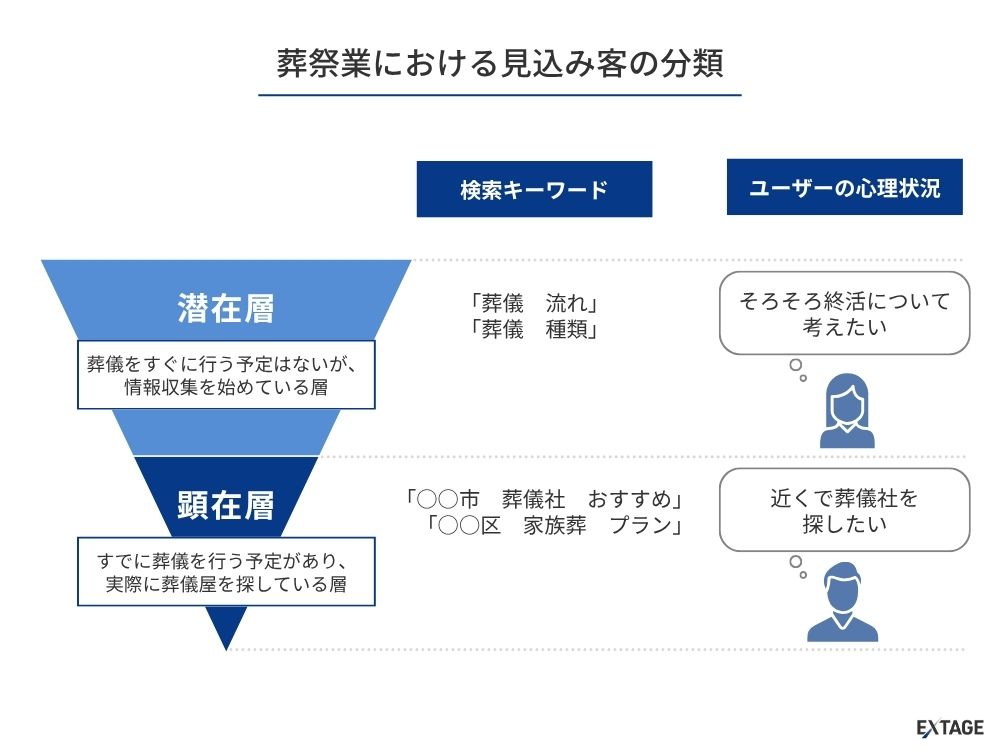

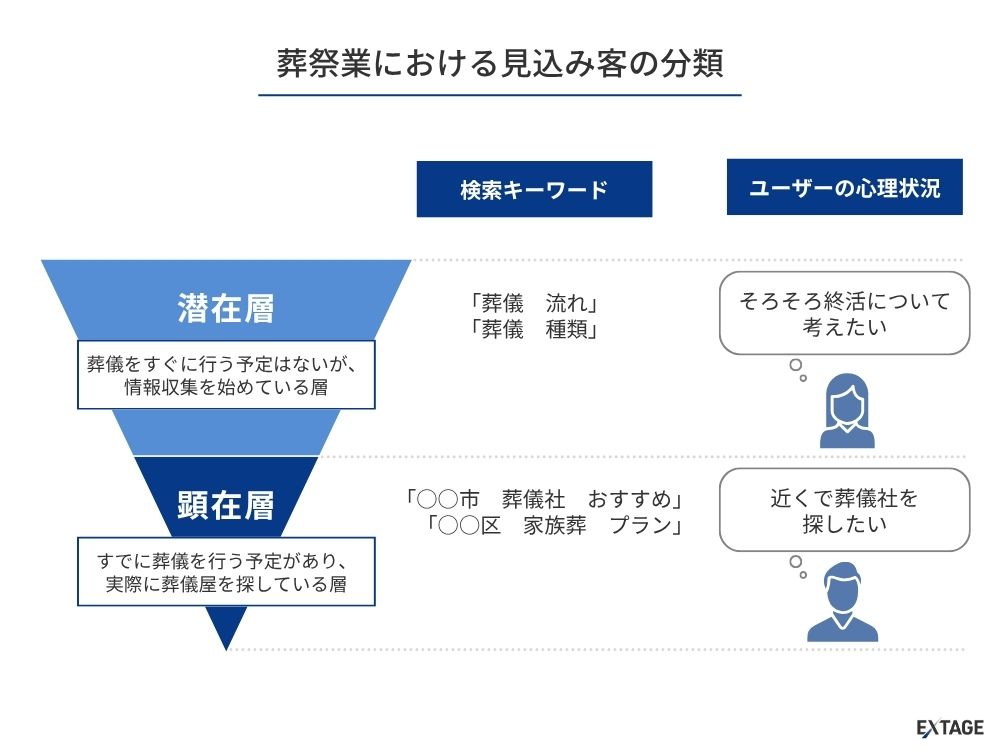

見込み顧客は大きく「潜在層」と「顕在層」に分かれます。それぞれの検索意図を理解し、マッチしたキーワードを選ぶことが重要です。

特に顕在層にあたるユーザーは葬儀をすぐに依頼したいケースが多く、緊急性が高く行動に直結する情報を求めています。

そのため「葬儀」といった抽象的なキーワードではなく、問い合わせにつながりやすい具体的な語句を優先的に対策することが効果的です。

葬祭業が注目すべきキーワードの一例としては、次の2種類があります。

今すぐ活用できるキーワード例も紹介しますので、ぜひ選定の参考にしてください。

「地域」に関するキーワード

葬儀は地域性が極めて高く、遠方の葬儀社に依頼することはほとんどありません。

そのため、以下のように自社がサービスを提供している地域名を含めたキーワードを設定することが効果的です。

- 〇〇市 葬儀

- 〇〇区 家族葬 費用

- 〇〇駅周辺 斎場

地域名を組み合わせたキーワードは、より具体的な検索意図に対応できます。

そのため、自社のサービスを展開しているエリアのユーザーにアプローチしやすくなるでしょう。

「葬儀」に関するキーワード

地域の情報に加えて、ユーザーが検討している葬儀に関するキーワードを取り入れることで、より具体的なニーズを持つ顧客を効果的に集客できます。

現代の葬儀は多様化しており、「一般葬」だけでなく「家族葬」や「直葬(火葬式)」など、故人や家族の意向に合わせた形式を探す人が増えています。

また「宗派」によりお焼香の作法や葬儀の流れ・マナーが異なるため、それぞれに対応した情報を提供することが重要です。

こうした具体的なテーマを扱うことで、ユーザーを自然にサイトへ誘導できます。

対策キーワードの一例は、以下の通りです。

- 葬儀形式

- 直葬 メリット

- 一日葬 流れ

- 宗派

- 浄土真宗 葬儀 マナー

- 日蓮宗 葬式 流れ

これらのキーワードに対応する記事を作成することで、サイトの専門性と信頼性を同時に高めることができます。

地域と葬儀形式・宗派を組み合わせた多角的なキーワード戦略で、顧客層へのアプローチを強化しましょう。

葬儀に関する悩みを解決する記事を作成する

選定したキーワードをもとに、葬儀を控えたご遺族が抱える「悩み」や「疑問」を解決する記事を作成しましょう。

ユーザーと検索エンジンの双方から評価を得るための重要なポイントです。

葬儀に関する悩みは多岐にわたり、不安や疑問が尽きません。

見込み客の悩みに寄り添い、具体的かつ正確な解決策を提供することで、「信頼できる葬儀の専門家」としての認知を高めることができます。

Googleを始める検索エンジンは、ユーザーの検索意図を的確に満たすコンテンツを高く評価しています。

そのため、以下のように緊急時や準備段階で検索されやすいテーマを取り上げると良いでしょう。

- お布施を渡すときのマナー

- 死亡後の手続き方法

- 葬儀にかかる費用の相場

記事作成の際は、箇条書きや図表などを活用して視覚的に整理し、複雑な情報もすぐに理解できるように工夫することが大切です。

葬儀の専門家として、信頼できる情報を発信する

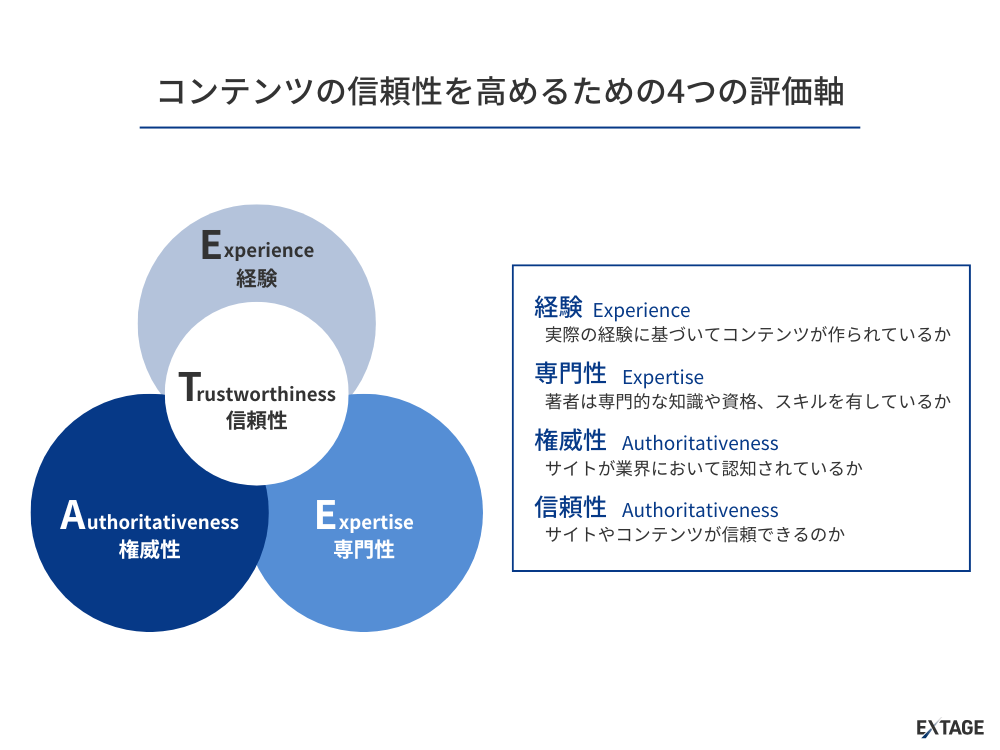

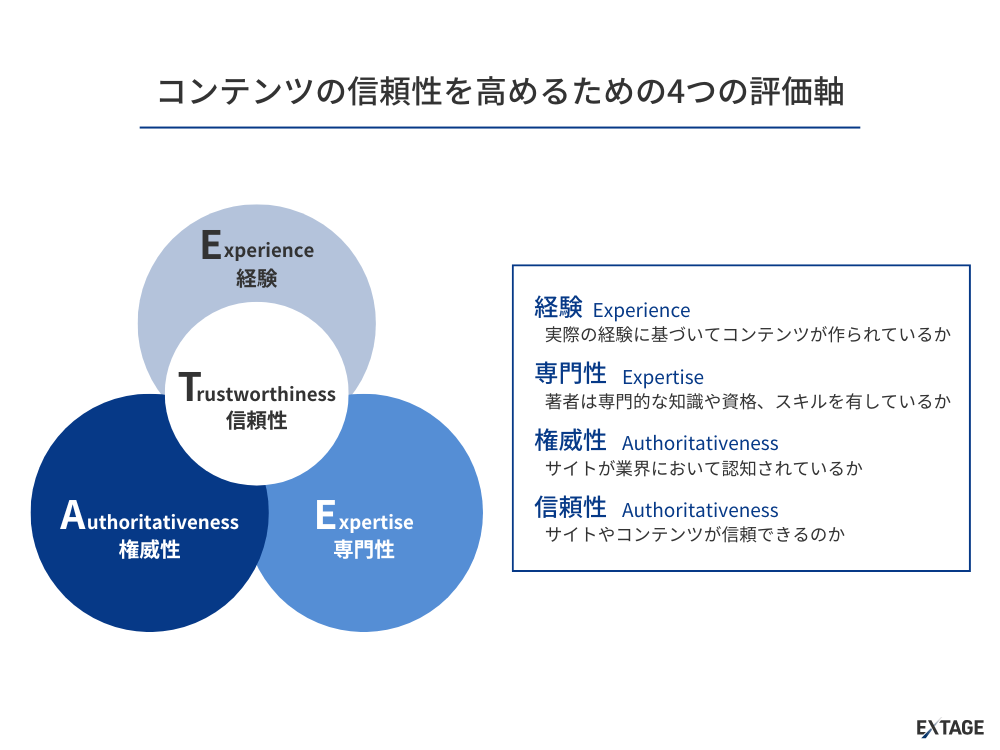

Googleは、Webサイトを評価する際に「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」という4つの要素を重視しています。

葬祭業のように故人の尊厳に深く関わる業界では、特に「信頼性(Trustworthiness)」を高めることが不可欠です。

葬儀に関する情報は、人々の人生における重要でデリケートな内容を扱います。

誤った情報や不確実な情報は、ユーザーに深刻な不利益をもたらす可能性があるため、Googleは情報の正確性を厳しく評価しています。

信頼性の低いサイトは検索結果の上位に表示されにくくなるため対策が必要です。

記事を作成する際は、発信する情報が正確かどうかを徹底的に精査しましょう。

信頼性を高めるための具体的な取り組みとして、次のような施策が効果的です。

- 葬儀に関する専門家や僧侶による記事監修

- 利用者の声を掲載

- 地域社会への貢献活動への参加とその報告

- 運営者情報やプライバシーポリシーの明記

- SSL化によるサイトセキュリティの確保

Webサイトと葬儀社自体のE-E-A-Tを高めることは、潜在顧客に「安心して任せられる」という信頼感を与えることにもつながります。

葬儀の専門家として正確な情報を発信し、信頼される葬祭社のWebサイトを構築していきましょう。

葬祭業のSEO対策【サイト改善・運用】

コンテンツの作成後は、Webサイト自体の技術的な品質向上と、継続的な運用体制の構築が必要です。

サイト改善・運用のSEO対策のポイントは、主に次の5つです。

継続的に見直していくことで「信頼される葬祭社のサイト」を育てていくことができます。

本章を参考に、自社のサイトを少しずつブラッシュアップしていきましょう。

スマホでも見やすくする

葬儀に関する情報検索は緊急性が高く、多くの人がスマートフォンから葬儀社を探しています。

そのため、どのデバイスでも快適に閲覧できる「モバイルフレンドリー」の対応が必須です。

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも見やすいように、画画面サイズに応じて自動で最適化されるWebページ

スマートフォンで閲覧した際に、文字が小さくて読みづらい・レイアウトが崩れるといった問題があると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。

また、モバイルでの使いやすさはGoogleの検索順位を決める重要な評価項目のひとつでもあります。

モバイルに対応するためにも、レスポンシブWebデザインを採用しましょう。

画面サイズに合わせて自動でレイアウトが調整され、どの端末でも見やすく表示されます。

サイトのデザインや機能が古く、スマートフォン対応が不十分な場合は、早急に改善しましょう。

モバイル対応の詳しい方法は、関連記事「【やらなきゃヤバい?!】モバイルSEOの必要性やモバイルファーストなサイトの作り方を解説!」にて詳しく解説しています。

あわせて参考にしてください。

必要な情報に1クリックで移動できる構成にする

ユーザーが求める情報に「迷わず・素早く」たどり着けるようにするには、Webサイトの構造をシンプルで分かりやすく整えることが大切です。

サイトの訪問者の中には「プランと料金」「アクセス」「お客様の声」など、知りたい情報が明確であることも少なくありません。

サイト構造が複雑だったり、必要な情報にたどり着くまでに手間がかかったりすると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。

そこで、以下の観点からサイトを見直してみましょう。

- ページの速度改善

-

画像サイズを最適化し、不要なスクリプトを削除して、ページ表示を高速化

- ナビゲーションの改善

-

グローバルメニューやサイドバーに、ユーザーの関心が高い項目を配置

(「料金プラン」「葬儀の流れ」「アクセス」など)

- 内部リンクの最適化

-

関連性の高いページ同士を内部リンクでつなげ、必要な情報へスムーズに誘導

- サイトマップを整理

-

主要な葬儀情報へ最短でアクセスできる導線を設置

また、検索エンジンに正しく評価してもらうために、以下のHTMLタグを正しく使うことも重要です。

| タグ名 | 役割 | ポイント |

|---|---|---|

| Titleタグ | ・検索結果に表示される記事タイトル ・検索順位に影響する | ・検索キーワードは前半に含める ・目安は30文字前後である |

| Meta Descriptionタグ | ・検索結果の要約文 ・クリック率に影響する | ・検索意図に答えつつ、記事内容を簡潔に伝える ・120文字程度にまとめる |

| hタグ (h1-h6) | ・記事の構造を検索エンジンと読者に伝える | ・h1はタイトルに1回だけ使う ・階層構造を守る (h2→h3→h4) |

| altタグ | ・画像内容を説明するテキスト ・画像検索やアクセシビリティに重要 | ・画像の内容を具体的に記述(例:〇〇斎場の白木祭壇) |

ユーザーが「情報を見つけやすい」サイトは検索エンジンにとっても「評価しやすい」サイトです。

葬祭業の競合サイトや成功事例を分析する

自社のSEO戦略を改善していくためには、他の葬儀社のWebサイトがどのようなSEO対策を行っているかを分析することが重要です。

競合分析を行うことで、検索上位に表示されているサイトの「成功パターン」や「ユーザーに求められている情報」を把握できます。

以下のポイントを意識して調査しましょう。

- どのキーワードで上位表示されているか

- どんな種類のコンテンツを充実させているか

(ブログ記事、サービスページ、お客様の声など) - サイトの構造やデザインは見やすいか

- どの外部サイトからリンクを獲得しているか

分析を通じて、競合の強みや弱み、自社が取り組むべき施策や差別化のポイントが明確になります。

たとえば、競合が「家族葬」に特化している場合は、自社は「直葬」や「海洋散骨」といったニッチな需要に焦点を当てることで差別化が可能です。

競合が見落としているキーワードや、まだ十分にカバーできていない情報領域を発見できれば、そこを重点的に攻めることで自社のWeb集客において優位に立つことができるでしょう。

客観的に競合サイトの強みと弱みを把握し、自社の戦略に活かしてみてください。

また、葬祭業のみならず、他の業界の成功事例も参考になります。

オウンドメディア運営で成果を上げた企業の事例を知りたい方は、関連記事「【Webのプロが厳選】オウンドメディア成功事例14選|成果につながる運用ポイントを解説」をご覧ください。

順位やアクセス数などを定期的にチェックする

SEO対策の効果を正しく把握するためには、定期的に数値をチェックし、現状を可視化することが欠かせません。

施策を実施した後は、検索順位やアクセス数など、主要な指標を継続的に確認し、変化の兆しを見逃さないようにしましょう。

Googleの検索順位は、アルゴリズムの更新や競合の動きによって常に変動します。

一度上位表示されても、放置すると順位が下がってしまうことも珍しくありません。

すべての数値を細かく追うのが難しい場合は、次の指標を重点的にチェックするのがおすすめです。

- 検索順位

- ページ別アクセス数

- クリック率

- ページ回遊率

- オウンドメディア経由での成約・問い合わせ率

これらの数値を週1回または月1回のペースで確認し、過去データと比較することで、施策の効果や改善の兆候を客観的に把握できます。

数値チェックを定例化することで、変化に早く気づけるだけでなく、次にどこを改善すべきかの判断材料にもなります。まずはデータを確認する習慣をつけましょう。

SEO対策は、一度実施したら終わりではありません。データを継続的に確認し、改善を繰り返すことで初めて成果が安定します。

SEO対策の全体像と手順について詳しく知りたい方は、関連動画「【神回】SEO対策の全てがこの動画講義1本でマスターできます」をご覧ください。

Googleビジネスプロフィールを整備する

葬儀サービスは、その性質上、提供エリアが限定される地域密着型のビジネスです。

そのため、葬祭業におけるSEO対策では、地域検索で上位を狙う「ローカルSEO」対策が欠かせません。

「地域名+葬儀社」のように特定の地域の情報を検索した際に、検索結果やGoogleマップの上位に表示されるための施策

その中心となるのがGoogleビジネスプロフィールの整備です。

葬儀を急ぎで探しているユーザーが求める情報をGoogleビジネスプロフィールにまとめることで、信頼性と利便性を高める効果があります。

Googleビジネスプロフィールで登録すべき主な項目は以下の通りです。これらの情報は正確かつ網羅的に登録し、こまめに更新しましょう。

- 正確な社名

- 住所

- 電話番号

- 営業時間

- 提供サービスの詳細

- 式場の内外観や祭壇の写真・動画

また、顧客から寄せられるレビューには、丁寧に返信することが信頼構築のポイントです。他のユーザーにも「安心して任せられる葬儀社」という印象を与えられるでしょう。

Googleビジネスプロフィールは、単なる情報登録ツールではなく、顧客の「オンライン上の窓口」です。

近隣で葬儀社を探している潜在顧客へのリーチを最大化させるためにも、定期的に見直しと更新を行いましょう。

葬祭業SEOの最新トレンド|AI時代に乗り遅れないポイント

AI技術の発達により、情報を「調べる」だけでなく「AIが整理して提示する」時代へと変化しています。

葬祭社のWebサイトも「人」だけでなく「AI」にも評価される構造へと進化させることが重要です。

AI時代に対応するSEO対策で意識すべきポイントは、次の3つです。

これらを実践し、検索エンジンにもAIにも評価される「次世代型の葬祭社サイト」を構築しましょう。

トレンドに合わせて更新しやすいサイトにする

Googleのアルゴリズムは常に進化しています。

アルゴリズムの変化に対応するためには「更新しやすいサイト構造」が必要です。

年に数回、大きなアップデートが行われることもあり、昨日まで効果的だったSEO施策が通用しなくなるというケースも起こり得ます。

このような変化に対応し、成果を獲得し続けるためには、常に最新のSEO情報を収集し、自社の戦略に迅速に反映することが不可欠です。

日頃から以下の情報源をチェックし、最新の動向をキャッチしましょう。

- SEOに関するニュースサイト

- 専門家が発信しているSNSやブログ

- Googleの公式発表

また、アルゴリズムの細かな変化に一喜一憂する必要はありません。

常に「ユーザーにとって価値のある情報を提供する」というSEOの本質に立ち返るも忘れないようにしましょう。

AIチャット導入で読者が答えにたどり着きやすくする

近年、様々な分野で活用が進むAI(人工知能)は、葬祭業のSEO対策にも活用可能です。

自社サイトにAIチャットを導入すれば、ユーザーは知りたい情報にすぐアクセスでき、スタッフの業務効率も向上します。

24時間365日、問い合わせに自動で対応できる-

・深夜や早朝など、スタッフが対応できない時間帯でも、基本的な質問への回答や資料請求の受付などが可能

・顧客満足度の向上につながる

- FAQページを自動で生成・最適化できる

-

・ユーザーの閲覧履歴や検索行動をAIが分析し、ニーズに合わせた情報提供を行える

・個人に応じた、きめ細やかな対応が可能となる

AIがユーザーの質問に即座に応えることで、顧客満足度の向上と成約のチャンスにつながります。

通常業務に追われてしまい、Webサイトの運営や集客まで手が回らない方は、ぜひAIを味方につけ両方を効率化しましょう。

AIOに引用してもらえるコンテンツを目指す

AIO(AI Overviews)とは、AIが検索結果を要約し、検索画面の最上部に表示する新しい機能です。

AIOに自社のコンテンツが引用されると、一番上に表示されるため、従来の検索1位よりも高い集客効果が期待できます。

引用されるためには、AIに「信頼できる情報源」として認識されることが重要です。

そのために、以下のポイントを意識してコンテンツを作成しましょう。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 根拠の明記 | 葬儀費用・手続きなどの数値情報には、信頼できる出典を必ず記載する |

| 網羅性と専門性 | 葬儀に関するテーマを一つのページで体系的・専門的に解説する |

AIOに引用されるコンテンツは、結果的にGoogleが重視する「E-E-A-T」の評価向上にも直結します。

「AIに理解されやすく、引用されやすい構成」を意識した記事作成を心がけましょう。

AI時代のSEO対策については、関連記事「LLMO対策とは?AI検索時代を勝ち抜くためのSEO最適化の方法を解説!」にてさらに詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

葬祭業のSEO対策についてよくある質問

葬祭業におけるSEO対策についてよく寄せられる疑問にお答えしていきます。

今まで説明してきた内容とあわせて参考にしてみてください。

SEOの費用対効果を高めるためには?

SEO対策は長期的な視点で見ると、他のマーケティング手法と比較して費用対効果が非常に高い施策です。

一度検索上位表示を達成できれば、広告費を継続的にかけることなく安定した集客が見込めるようになります。

葬祭業でSEOの効果を最大化するには、次のポイントを意識しましょう。

- 問い合わせ導線を最短化する

-

・ページ下部に「24時間・通話無料・1タップ発信」ボタンを固定表示する

・TOPページから「料金」「アクセス」など主要ページへ、1〜2タップで到達できる設計にする

- 料金を明示する

-

・費用の上限と下限を明記する

・プラン別で「含まれる物品」をセットで提示する

- コンテンツを顧客層別に構築する

-

・顕在層向け:家族葬・直葬など、即相談につながる記事

・潜在層向け:葬儀マナー・手続きなどの情報提供記事

短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点で戦略的に取り組む姿勢が大切です。

専門知識がなくても、SEOを効果的に進める方法は?

SEOには専門的な知識や技術が求められる側面もありますが、必ずしも社内に専門家がいなくても効果的に進める方法はあります。

- SEO対策ツールを活用する

-

キーワード調査・競合分析・サイト診断・順位チェックなど、SEOに必要な作業をサポートしてくれるツールが提供されています。

専門知識が十分でなくてもデータに基づいた客観的な判断が可能です。

- SEOコンサルティングサービスを利用する

-

葬祭業界に詳しい専門家や、SEO対策会社に依頼する方法です。

自社の状況に合わせた戦略立案から施策実行まで、より効果的な方法でサポートしてもらえます。

自社で全てを無理に内製しようとすると、時間やコスト、専門知識の習得に膨大なリソースがかかり、本業に支障をきたすリスクがあります。

しかし、外部のツールや専門サービスを賢く利用すれば、データに基づいた客観的な判断と、最新のノウハウを取り入れた施策を効率的に行えます。

社内でSEO担当者を育成する場合は、基本的な知識を習得するためのオンライン講座や書籍、セミナーなども活用できます。

最初から完璧を目指さず、必要に応じて外部の力を借りながら進めると良いでしょう。

EXTAGE株式会社では、多くの実績を出してきた集客のプロ集団が在籍し、集客支援を実施しています。

SEO対策でお困りの葬祭業社のご担当者様はぜひ一度、EXTAGE株式会社にお問い合わせください。

\お気軽にご相談ください!/