オウンドメディアの戦略立案|核心は「目標と指標を結ぶ設計図」にある

「オウンドメディアの戦略ってどうやって立てるの?」

「どうしたらライバルより良いメディアにできる?」

「SEOに強いメディアの作り方を詳しく知りたい!」

オウンドメディア運用を開始するにあたって、本当に成果が上がるのか、どうしたら結果につなげられるのか、不安に思っている人もいるのではないでしょうか?

結論から言うと、最短最速で成果につなげるには「戦略設計」がなによりも大切です。

本記事では以下の内容を詳しく解説します。

- オウンドメディア戦略の立て方

- 成功させるポイント

- 実際の成功事例

最後まで読めば、オウンドメディアで目標を達成するまでの道のりが明確になりますよ。

福田 卓馬

福田 卓馬ぜひ本記事の内容を自社メディアの戦略設計に役立ててくださいね。

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO対策を支援。BtoB・スクール・EC等、幅広い業界の検索順位改善・オウンドメディア構築を手掛ける。KADOKAWA出版『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』著者。なお、EXTAGE株式会社では、月100万円以上稼ぐメディアを複数運営するSEOの専門家が、オウンドメディア運用に関するご相談を受け付けています。

戦略設計のお手伝いはもちろんのこと、コンテンツ制作や運用代行まで幅広く行っているので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね!

オウンドメディア戦略の核心は「目標と指標を結ぶ設計図」にある

50社以上のオウンドメディアの立ち上げ・運営に携わってきた弊社が大事にしている戦略設計の核心は「目標と指標を結ぶ設計図」です。

成功するオウンドメディアに共通していたことは、「最終的な目標(KGI)」と「その達成を測る指標(KPI)」をつなぐ明確な設計図を持っているところにあります。

設計図があることで、今何をすべきかが明確になり、チーム全体が同じ方向を向いて効率的に成果を生み出せるようになります。

多くの企業が「とりあえずブログを始めよう」と思い立ちますが、適切な戦略を立てられない9割以上のオウンドメディアは撤退してしまうのが現実です。

ゴールから成果を図るKPIを設定する

オウンドメディア戦略を立てるうえで絶対に覚えていてほしいのは、最終的なゴール(KGI)から逆算してKPIを設定することです。

ゴールから逆算されていないKPIを立てても、目的達成にはつながりません。具体的には「何をしたくてオウンドメディアを立ち上げるのか」という目的を明確にしましょう。

中小企業でよくある目的は、次のとおりです。

- 新規顧客の獲得

- 既存顧客との関係強化

- 採用力の向上

- ブランドの認知拡大

例えば「月間10件の新規問い合わせ獲得」がKGIなら、そこから逆算して「月間5,000PV」「コンバージョン率2%」といった具体的なKPIを設定します。

重要なのは、SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限設定)の法則に従って現実的な数値目標を立てることです。

| 頭文字 | 英語 | 意味 |

|---|---|---|

| S | Specific | 具体的で |

| M | Measurable | 計測可能で |

| A | Achievable | 達成可能で |

| R | Relevant | 関連性があって |

| T | Time-bounded | 期限が設けられている |

SMARTの法則にそってKPIを設定することで、現実的かつ効果的な計画が立てられます。メンバー間での役割分担を明確にすれば、効率のいいプロジェクト進行にもつながるでしょう。

適切な計画は実行にも移しやすいので、ゴールに向けて着実に前進できますよ!

加えて、オウンドメディアは立ち上げ期、コンテンツ制作期、集客期、改善期とフェーズが変わるため、それぞれの段階に適したKPIを設定することも大切になります。

立ち上げ期なら「記事数」、集客期なら「PV数やセッション数」というように、フェーズに応じてKPIを調整していきましょう。

KPI達成に必要なコンテンツを配置する

KPIが決まったら、KPIを達成するために必要なコンテンツを戦略的に配置していきます。重要なのは、ターゲットとなる読者(ペルソナ)が「いつどんな情報を求めているか」を理解することです。

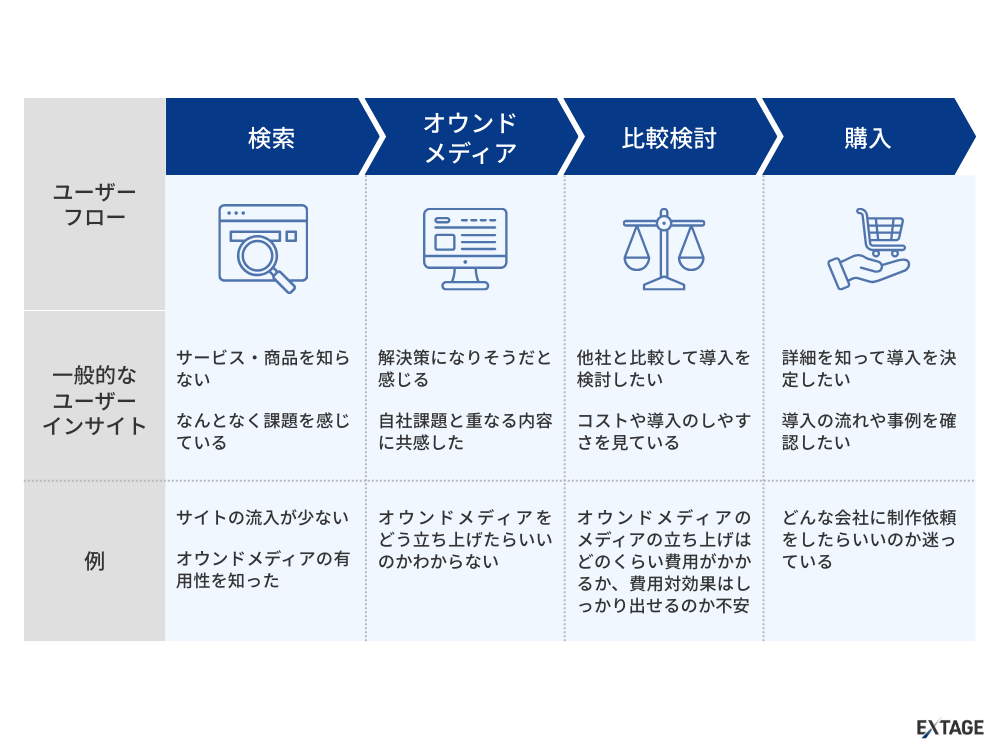

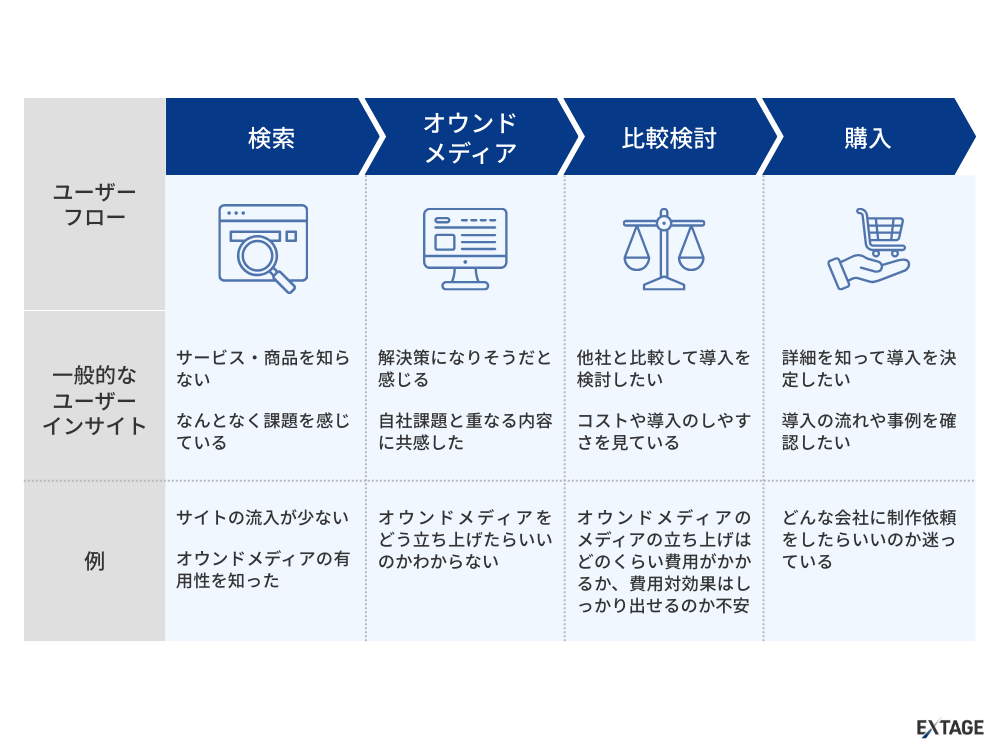

カスタマージャーニーマップを作成して、見込み客が認知から購入に至るまでの各段階で、どんな悩みや疑問を持っているかを洗い出しましょう。

例えば、BtoB企業なら次のような段階に応じたコンテンツがそれぞれ必要になります。

| ステップ | コンテンツの事例 |

|---|---|

| 課題認識段階 | 業界の課題を分析する記事 |

| 情報収集段階 | 解決方法を説明する記事 |

| 比較検討段階 | 自社の強みを伝える実績記事 |

| 決定段階 | 問い合わせフォームなど |

コンテンツマップを作成して、年間でどのタイミングに何の記事を公開するかスケジュールを組むことも大切です。

SEOキーワードの選定も行い、読者が実際に検索している言葉でコンテンツを作成することで、確実に人に見てもらえるメディアを構築できます。

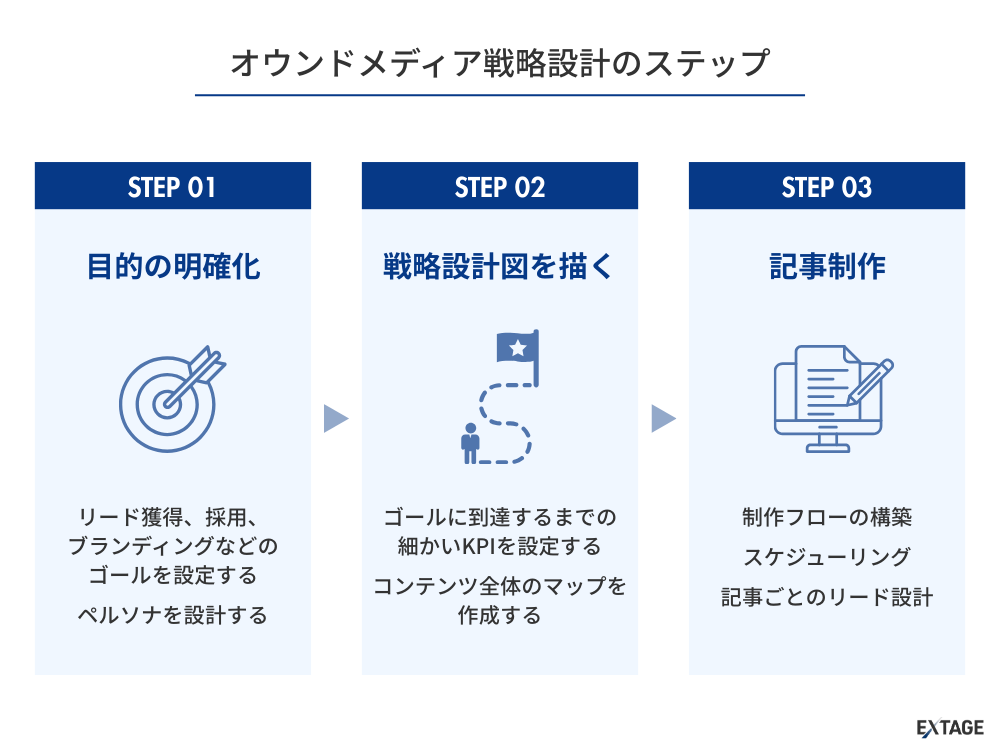

オウンドメディアの戦略設計〜実行までのステップ

オウンドメディアを成功に導くためには、半年から年単位にかけて戦略設計から実行までを実施する体系的なスケジュールを立てましょう。

成功している企業は必ず、明確なステップを踏んで戦略的にオウンドメディアを構築しています。

多くの中小企業が「まずは記事を書いてみよう」と見切り発車してしまいますが、まず思うような成果は得られません。

これらのステップをしっかりと踏むことで、投資した時間とコストを確実に回収できるオウンドメディアを作ることができるでしょう。

ここからは、各ステップで実践すべき内容を詳しく解説していきますので、引き続き読み進めてください。

オウンドメディアの戦略設計【目的の明確化】

戦略設計の第一段階は、オウンドメディアを運営する目的を明確にすることです。

目的やペルソナの設計をじっくり行うことで、後の全ての施策に一貫性が生まれ、チーム全体が同じ方向を向いて活動できるようになります。

目的の明確化では以下の3つの要素を詳細に設計していきます。

- ゴールを設定する

- ペルソナ設計を実施する

- カスタマージャーニーを設計する

この段階で手を抜いてしまうと、後でどんなに良いコンテンツを作っても成果につながらない可能性が高くなります。ひとつひとつ噛み砕きながらじっくり読み進めてください。

ゴールを設定する

最初にオウンドメディアを運用する目的や達成したい目標を設定しましょう。

リードの獲得やブランディングといった漠然とした目標ではなく、次のように明確かつ定量的なゴールを決めることが大切です。

- 年間120件の新規問い合わせ獲得

- 採用応募数が前年比150%

- ブランド認知度を30%向上

なんとなく今よりも高い数値をゴールに設定してしまいがちですが、ここで「なぜこのゴールを達成しなくてはならないのか?」を考え、事業戦略と密着に結びついた目的を設定しなければなりません。

当然、設定した目標を社内で共有しておくことも大切です。

オウンドメディア運用は結果が出るまで最低でも数ヶ月以上の時間がかかります。

もし担当者を変更したり人員を増やしたりしても、目指す姿が明確であればメディアの迷走を避けられるでしょう。

競合他社を分析する

目指すゴールとペルソナが決まったら、競合調査をします。

ライバルとなるメディアを分析し、自社メディアを構築する際の参考にしましょう!

具体的なチェックポイントは以下の通りです。

- ターゲット

- 上位表示されている記事のキーワード

- メディア内の導線

- アクセスが集まっているコンテンツ

ただし、他サイトの内容を完全にコピーしてしまうと、Googleからコピーコンテンツと認識されるおそれがあります。

あくまで参考にとどめ、自社オリジナルの要素を盛り込むことが大切です。

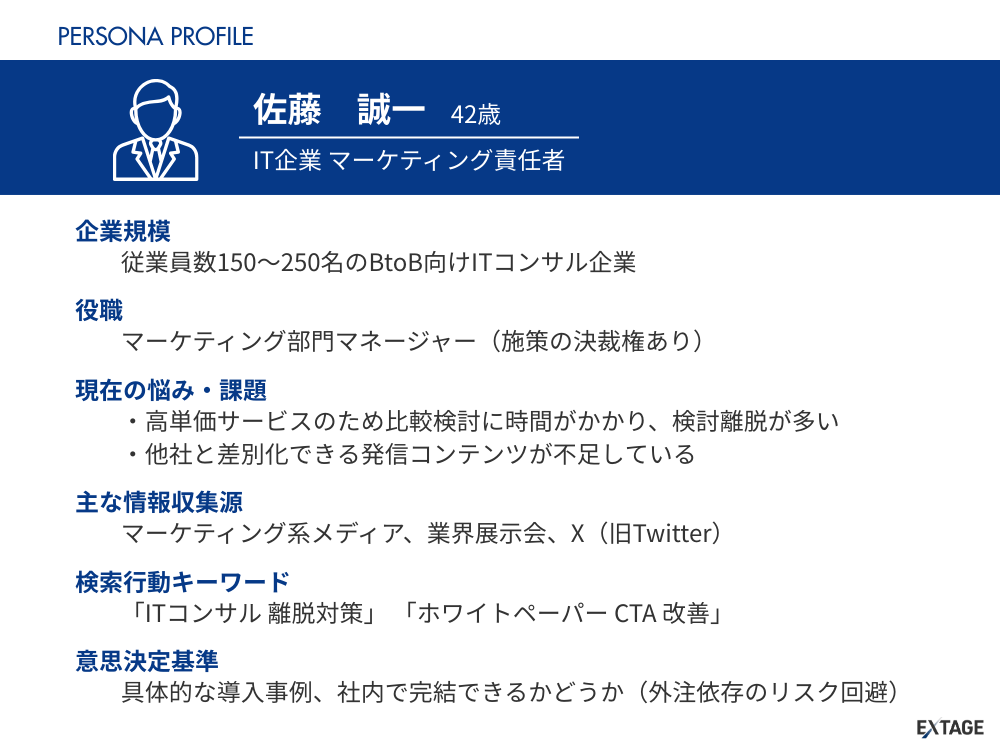

ペルソナ設計を実施する

ペルソナ(ターゲットとなる読者像)を設定しましょう。年齢や性別、住所、職業、家族構成など、想定読者の顔が浮かぶまで絞り込みます。

あなたのオウンドメディアを読んでほしい理想的な読者像のこと

同じテーマ・キーワードの記事を作成する場合あっても、どんなターゲットに発信するかによって最適な記事の内容が異なります。

参考までに、ペルソナ設定の一例を以下にまとめました。

ターゲットを明確にして社内で共有しておけば、複数人でオウンドメディア運用にあたっても統一感をもってプロジェクトを進められます。

読者の満足度を向上させるためにも、ペルソナはなるべく具体的に設定しましょう!

カスタマージャーニーを設計する

カスタマージャーニーを設計することで、ユーザーの心理が変化していく各段階で、どのような悩みを持っているかが見えてきます。

カスタマージャーニーとは、ペルソナが商品やサービスを認知してから購入に至るまでの行動や心理の変化を時系列で表したもの

たとえば、課題認識段階では「何となく業務効率が悪いと感じている」、情報収集段階では「具体的な解決方法を調べている」といった状態が考えられます。

参考までに、SEOのオウンドメディアの運営について悩んでいるターゲットについて、カスタマージャーニーを設定してみました。

カスタマージャーニーを設計しておけば、各段階においてどのようなコンテンツが必要なのか明確になり、結果的に無駄なコンテンツ制作がなくなります。

オウンドメディアの戦略設計【戦略設計の立案】

目的が明確になったら、次は具体的な戦略を立案していきます。

ここでは、設定したゴールを確実に達成するための具体的な方法論を設計していきます。

戦略立案では以下の3つの要素を詳細に検討していきます。

- KPIを設定する

- コンテンツマップを作成する

- 全体のロードマップを練る

KPIを設定する

設定したKGI(最終目標)を達成するために、中間指標となるKPIを設定します。

目標を達成するまでの行動指標のこと。目標の達成度合いを数字や数値を用いて正確に評価するために設定される

オウンドメディアは広告と異なり、行動の結果が表れるまで時間がかかります。日々の成果が見えにくいため、現状の評価基準として客観的な指標が必要なのです。

参考までに、KGIを分解してKPIを設定する手順の事例を以下にまとめました。

- 月間10件の問い合わせ

- 月間2万PV(コンバージョン率0.5%の場合)

- 月間20本の記事公開

一般的に、KPIはPV(ページビュー)数や記事数など、メディアの成長度を測れるものから設定します!

KPIは運営フェーズによって変わります。

| ステップ | KPI |

|---|---|

| 立ち上げ期(0〜6ヶ月) | 記事数、運営体制の構築 |

| 成長期(6〜18ヶ月) | PV数、セッション数 |

| 成熟期(18ヶ月以降) | コンバージョン数、リード獲得数 |

アクセスが集まっていない段階でコンバージョンやリード獲得をKPIに設定しても達成不可能なので、メディアの成長に合わせて数値・期限を明確にしましょう。

コンテンツマップを作成する

コンテンツマップとは、オウンドメディアで制作する全てのコンテンツを体系的に整理した設計図です。

カスタマージャーニーの各段階に対応して、どんなコンテンツが必要かを洗い出し、整理します。

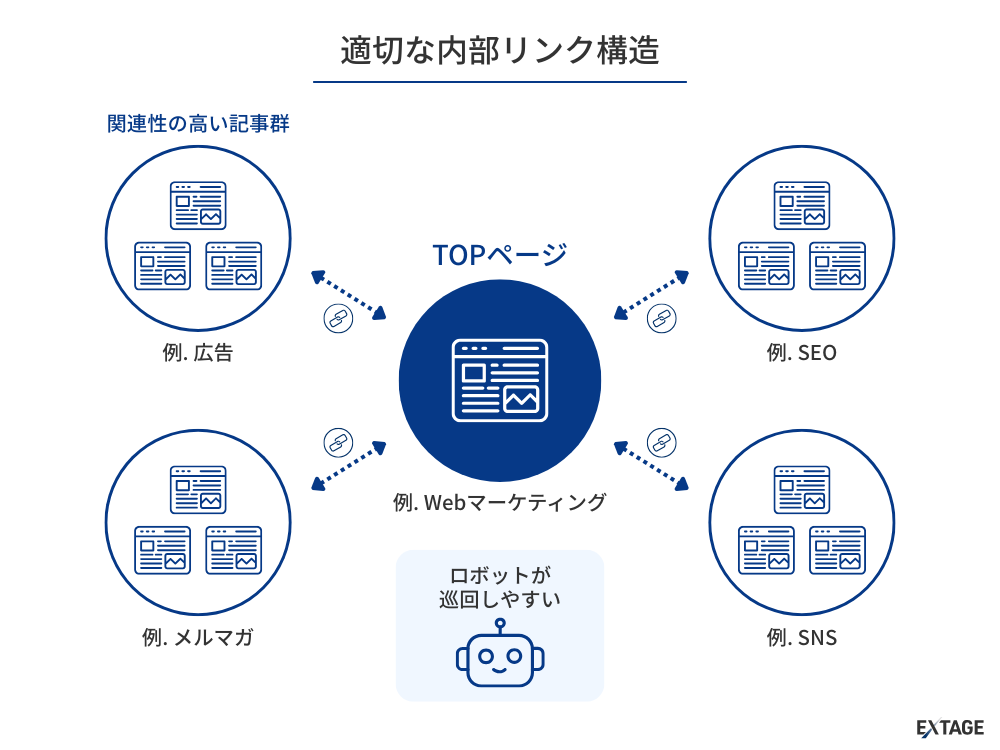

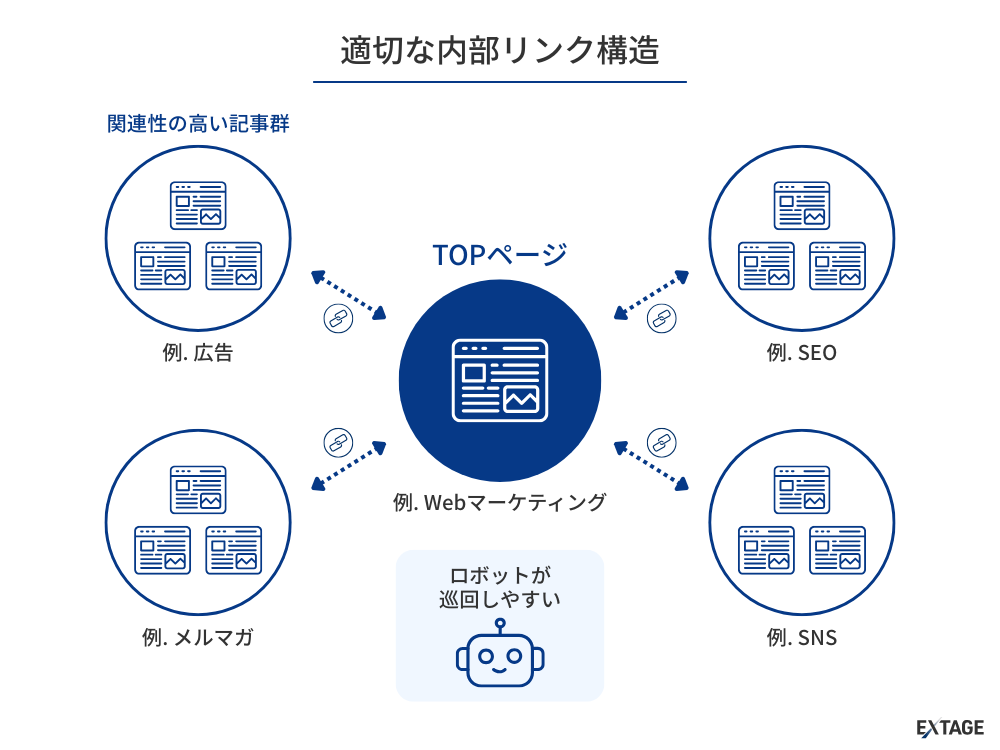

加えて、関連性の高い記事同士は「トピッククラスターモデル」と呼ばれる形式でまとめ、内部リンクをメッシュのように繋ぎましょう。

あとは、キーワードごとに検索ボリュームやユーザーニーズなどを確認しながら「本当にそのキーワードで流入を狙うべきなのか」を精査していきましょう。

たとえカスタマージャーニーの段階で必要と思われた記事でも、検索ボリュームがほとんどない場合、ユーザーニーズがないと考えられます。

全体のロードマップを練る

オウンドメディア運営の全体スケジュールは、1〜3年程度の中長期で設計します。

1年目は基盤構築、2年目は流入拡大と認知向上、第3年目は成果最大化といったように、年度ごとの大きな目標を設定しましょう。

月単位では、記事公開数、施策実行、効果測定、改善実施のサイクルを回していきます。

ロードマップには、重要なマイルストーン(節目)も設定しましょう。

「100記事達成」「月間1万PV突破」「初回コンバージョン獲得」など、チームのモチベーション維持にもつながる目標を適切に配置します。

また、季節性のあるビジネスの場合は、繁忙期に合わせたコンテンツ企画やプロモーション施策も組み込んでおきます。

ロードマップは定期的に見直し、実際の成果に応じて柔軟に調整していくことも大切です。

オウンドメディアの戦略設計【記事制作】

戦略が固まったら、いよいよ実際のコンテンツ制作に入ります。

ここでは、戦略的に設計されたコンテンツを効率的に制作し、最大限の成果を生み出すための仕組みづくりについて解説します。

- 記事制作のフロー構築

- SNSや広告との連携

- リード獲得導線の設計

単に記事を書くだけでなく、成果につながる仕組み全体を構築することが重要です。

記事制作のフロー構築

継続的に質の高い記事を制作するためには、標準化されたフローの構築が必要不可欠です。

弊社では、次のように役割分担をして、誰が何をいつまでにやるのかを日単位で明確に定義しています。

| ステップ | 作業者 | 作業内容 |

|---|---|---|

| 企画 | 全体ディレクター | コンテンツマップに基づいたキーワード選定や競合分析、読者ニーズの調査 |

| 構成 | ライター | SEOを意識した見出し設計と、読者の悩みを解決する論理的な構成作成 |

| 構成のチェック | コンテンツディレクター | ペルソナに響くコンテンツ制作 経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)を意識したコンテンツ作成 |

| 執筆 | ライター | |

| 校正 | コンテンツディレクター | 文章の品質向上、画像挿入、内部リンク設置、メタディスクリプション設定 |

| 計測 | 全体ディレクター | 公開後の記事の検索順位、アクセス数、クリック率、CV数などの計測 |

記事制作の進捗管理ツール(Trello、Asana、Notionなど)を導入して、チーム全体で制作状況を共有できる体制を整えましょう。

SNSや広告との連携

記事を公開しただけではアクセスを最大化できません。SNSや広告と連携してコンテンツを拡散する「サイテーション施策」も重要です。

SNSを利用すれば、オーガニック検索だけでは到達できない幅広い層にコンテンツを届けることができます。

ペルソナが利用しているSNSプラットフォームを特定し、最適化された形でコンテンツを投稿します。SNSには次のような種類があるため、適切に選択しましょう。

- X(旧Twitter)

SNS投稿では、記事の要点を分かりやすくまとめ、読みたくなるような魅力的なキャッチコピーを考えます。

社員のSNSアカウントを使った拡散、および業界で影響力のある人物とのコラボレーションなども効果的な拡散手法です。

リードの獲得導線を設計する

オウンドメディアの最終目的は「読者をリードに転換すること」なので、記事内に自然な流れでリード獲得につながる導線を設計しましょう。

具体的な事例としては、記事の最後にCTA(行動喚起)のボタンを設置し、資料ダウンロード・無料相談・メルマガ登録といったアクションを促します。

記事の内容と関連性が高く、なおかつ読者にとって価値のあるCTA設計が重要です。

たとえば、業務効率化について書いた記事なら、業務効率化チェックリスト無料ダウンロードをCTAにすればユーザーからの反応も良くなるでしょう。

ほかにも、次のようにコンテンツ以外の場所にもCTAを設定すれば、リード獲得のチャンスを増やせます。

- サイドバー

- ヘッダー

- フッター

獲得したリードに対し継続的なナーチャリング(育成)を行い、最終的な商談や契約につなげていく仕組みも併せて構築しましょう。

オウンドメディアの戦略設計を実行する手順

戦略設計が完了したら、いよいよ実際の運営に入ります。

実行段階では、設計した戦略を着実に形にしていくと共に、データに基づいた継続的な改善を行っていくことが重要です。

実行手順は以下の4つのステップで進めていきます。

- 記事を制作・配信する

- ツールで流入やCVを可視化する

- 定期的にリライトを実施する

- 成功パターンを横展開する

記事を制作・配信する

構築したフローに従って、継続的に記事を制作・配信していきます。

最初の3〜6ヶ月は検索エンジンに認識されるまでに時間がかかり、なかなかアクセスが増えないケースが多いため、成果が見えなくても継続していきましょう。

記事制作では「量より質」を重視し、読者の悩みを本当に解決できるコンテンツを作ることを心がけてください。

ネットの情報をまとめただけでなく、独自データ・経験談・事例といったオリジナリティのあるコンテンツを盛り込み、他社では得られない価値を提供します。

記事公開後は、SNSでの拡散・メルマガでの紹介といった積極的なプロモーションを行い、多くの人に読んでもらえるよう努めます。

ツールで流入やCVを可視化する

成果を正確に把握するため、分析ツールを導入して数値を可視化するのが必要不可欠です。

最低限、次のような無料ツールだけは利用できる環境を整備しておきましょう。

| ツール | KPI |

|---|---|

| Googleアナリティクス | 自社サイトに訪れたあとのユーザー行動を分析できる |

| Googleサーチコンソール | 自社サイトに訪れる前のユーザー行動を分析できる |

| Microsoft Clarity(ヒートマップ) | ユーザーがページ上でどう動いたかを可視化できる |

KPIに応じてどの指標を見るのかルール化しておくのが重要です。データを見て改善点を見つけ出し、適切なアクション(改善施策)を打ち出すためには、KPIと結びついていることが必要不可欠だからです。

また、最初に設定したKPIはあくまで予測上の数値です。現実にはまったく届かないこともあるため、PDCAサイクルを回しながら見直してきましょう。

- P(Plan):計画

- D(Do):行動

- C(Check):分析

- A(Action):改善

安易な近道は存在しないので、ひたすら「分析→改善」という行動を積み重ねていきましょう!

定期的にリライトを実施する

検索順位を向上させるには、リライトの実践はほぼ前提といっても良いでしょう。

公開から3〜6ヶ月経過した記事については、検索順位や流入数、コンバージョン率などを分析し、改善の余地がある記事を特定します。

具体的なリライト内容は、次のとおりです。

- 情報の追加・更新

- 構成の見直し

- キーワードの最適化

- 内部リンクの強化

特に、検索順位が11〜20位(2ページ目)にある記事は少しの改善で1ページ目に上がる可能性が高いため、優先的にリライトします。

流入は多いもののコンバージョンが少ない記事については、CTA(行動喚起)の改善や関連記事への導線強化を行います。

リライトの効果は実施から1〜3ヶ月後に現れることが多いため、継続的な効果測定が必要です。

成功パターンを横展開する

特に成果の高い記事やコンテンツが出てきたら、成功要因を分析して他の記事にも応用していきます。

成功パターンの分析では、キーワード選定、記事構成、文字数、画像使用、内部リンク設置など、あらゆる要素を詳細に検証しましょう。

たとえば「○○の方法」というタイトルの記事が好評なら、同様のタイトル形式で他のテーマでも記事を作成します。

ほかにも、特定のキーワードで上位表示された記事があれば、関連キーワードでも同様のアプローチで記事を展開していきます。

定期的に成功事例を社内で共有し、チーム全体のノウハウとして蓄積していくことで、継続的な成果向上を実現できます。

過去の成功パターンに固執せず、常に新しい成功パターンを探しつづけることも忘れないようにしてください。

オウンドメディア戦略を成功に導くポイント5選

ここまでオウンドメディアの戦略設計、および具体的な実践方法まで綿密に解説しました。

すべて実践していただければオウンドメディアで成果を出すことは難しくないですが、より成功を確実にするため、次のような「運営体制の強化」も合わせて実践してください。

- 読者に満足してもらえる質の高いコンテンツを作る

- 優先順位の高いものにリソースを集中させる

- フェーズに合わせて戦略を変える

- 専任の担当者を配置する

- 外部の専門家に相談する

ひとつずつ詳しく解説します。

1. 読者に満足してもらえる質の高いコンテンツを作る

オウンドメディアの運用で最も大切なのは「読者に満足してもらえるコンテンツ」を作ることです。

質が低い状態で記事を公開しても、検索上位に表示されず、誰にも読んでもらえません。

仮に、記事へのアクセスがあったとしても、コンテンツのクオリティが低いと、読者がすぐにページから離れてしまうでしょう。記事にとどまる時間が短いと、Googleからの評価が下がる原因にもなります。

読者にもGoogleにも良いコンテンツと思ってもらうためにも、記事を作成するときは、質にこだわるようにしましょう。

質の高いコンテンツの条件はおもに以下の3つです。

- 読み手のニーズを満たしている

- 最新かつ正確な情報を伝えている

- 見た目がわかりやすく整えられている

記事の質を上げるためには、ユーザーの気持ちに徹底的に向き合う作業が必要です。

ペルソナの抱える「悩み」を深掘りし、解決に導く内容を提供しましょう!

ひとつひとつのコンテンツ制作をていねいにおこなうことが、オウンドメディア運用を成功させる1番の近道です。

2. 優先順位の高いものにリソースを集中させる

オウンドメディア運用を成功させるためには「やること」の優先順位を決めて、リソースを集中させることが大切です。

予算も人員も限られているなかで同時に複数のことに挑戦すると、作業効率が悪くなります。

たとえば、サイトの記事数が十分でないのにSNS運用にまで手を出してしまうと、投稿の質が落ちるおそれがあるでしょう。

まずは1つの媒体で成果を上げてから別のコンテンツに取り組むのが、もっとも効果的な方法ですよ!

かけた投資を無駄にしないためにも、闇雲な行動は避けて最短でゴールを目指してくださいね。

3. フェーズにあわせて戦略を変える

オウンドメディア運用は、フェーズに合わせて臨機応変に戦略を変更していく必要があります。

メディアはゼロから構築する過程で段階的に成長するため、その度合いに合わせて最適な施策を取ることが最短ルートで成果につながる方法です。

運用フェーズごとに、やるべきコトや設定するKPIが変わります。

| やるべきコト | 設定するKPI | |

|---|---|---|

| コンテンツ制作期 (半年~1年ほど) | コンテンツ数を確保する 閲覧数や流入数を増やす | 月間のコンテンツ作成数 コンテンツの公開本数 |

| コンテンツ制作~改善期 (1年~1年半程度) | 集客をさらに増やす リピートや回遊率の向上など集客の質も意識する | PV数 検索順位 SS(セッション)数 CV数 |

| オウンドメディア活用期 (1年半~2年程度) | 売上拡大を目指す オウンドメディア運用の目的に直結するKPIを設定 | 商材購入数やお問い合わせ数、資料請求などのCV数 |

立ち上げたばかりの頃はとにかくコンテンツの数を増やし、ユーザーの訪問数を上げることが大切です。この時期にCV数などをKPIに設定しても、適切な改善行動にはつながりません。

CV数などの収益に直結する項目をKPIに設定するのは、記事の検索順位がアップしてアクセス数が安定し始めてからです。

フェーズごとに適切な戦略を立てることで、最終的なゴールへ向けて効果的なメディア運用ができるでしょう。

4. 専任の担当者を配置する

オウンドメディア運用を開始する前に、専任の担当者を配置して運用体制を整えましょう。

ゼロからサイトの基本構造を構築する作業は、相当な負担がかかるものです。1記事を作るだけであっても、以下のようなタスクが発生します。

- キーワードの選定

- 競合記事のリサーチ

- 構成の作成

- 記事の執筆

- SEO施策

- 入稿作業

少なくとも、通常業務にプラスして片手間で行えるような簡単な作業ではありません。外部のライターに外注したほうが、トータルコストを抑えられる可能性も十分にあります。

一部の人に負担が集中しないように注意してくださいね!

オウンドメディア運用で本来の仕事を圧迫しないためにも、運用体制はあらかじめ整えておくことが大切です。

5. 外部の専門家に相談する

オウンドメディア運用を最短で成功に導きたければ、外部の専門家に相談するのも有効な選択肢です。

メディア構築には専門的な知識が必要なうえに、解析ツールを使いこなすのも簡単ではありません。インターネットで検索すれば基本的なノウハウは学べますが、その方法が本当に正しいのか、最新の情報なのかについては精査が必要です。

オウンドメディア運用を外注する場合は、自社の予算とリソースに合わせて最適な選択をしましょう!

コンテンツ制作のみを頼みたい場合であれば予算を抑えられますが、運用をすべて任せるとなると、高額な費用が必要になります。

一方で「なにをどれだけ頼めばいいかわからない」と悩んでいる人も多いと思います。

EXTAGE株式会社では、オウンドメディア運用で集客したいと思っている方に、それぞれの要望や予算に合わせてオーダーメイドのサポートプランを実施しています。

オウンドメディアの成功事例や、オウンドメディアをどのように改善したよいかなどの具体的なご提案をします。

今なら期間限定で無料相談を実施しているので、ぜひ気軽に問い合わせてみてくださいね。

オウンドメディアの戦略設計を成功させた事例3選

自社のオウンドメディアを成功させるために、すでに成功させている企業の事例を参考にしましょう。

ここでは、3つの企業が制作したオウンドメディアを紹介していきます。

- 株式会社国際教育交流センター

- 株式会社LEC

- EXTAGE株式会社

ぜひ参考にしてみてください。

1. 株式会社国際教育交流センター

株式会社国際教育交流センターは、オウンドメディア「留学タイムズ」を運営している会社です。

海外留学や語学研修希望の方をターゲットとし、国別や目的別で役立つ情報を発信しています。

読者ニーズと自社サービスのマッチングが高く、成約につながりやすいオウンドメディアですね!

大手旅行会社HISとの連携サポートや留学手続き無料など、自社の強みを最大限に発揮したメディア運用をおこなっています。

2. 株式会社LEC

株式会社LECは、英語学習に関する事業をする会社です。

2022年2月からEXTAGE株式会社がオウンドメディア運用を開始し、新規立ち上げ1年で102,472PVを達成しました。

英語学習という競争率の高いキーワードにもかかわらず、投稿記事の検索上位獲得率は61%を記録した実績があります。

ライバルが強いジャンルだからこそ、自社の経験とスキルが活きた事例でした!

また、公式LINEには毎月200件を超える新規登録があり、リストマーケティングにも成果を発揮したオウンドメディアの成功例です。

3. EXTAGE株式会社

EXTAGE株式会社は、SEOコンサルティングやコンテンツ制作、オウンドメディア・各種SNSの運用代行まで、Web関連で幅広い事業をしている会社です。

オウンドメディアでは、SEOやブログのノウハウ、ライティングに関する情報を発信しています。

プロのWebマーケターやWebライターから個人ブロガーまで、幅広い人に選ばれるメディアになりました!

また、EXTAGEでは僕が個人ブログで月300万円以上稼いだ経験や、法人として500以上のメディアを運用してきた知見をフル活用してSEOコンサルや記事制作代行を請け負っています。

サポートするなかで検索上位獲得率93%以上を獲得したメディアや、PV(ページビュー)数が3.6倍になったサイトもあり、多くの企業から喜びの声をいただきました。

今なら期間限定で無料相談を実施しているので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

オウンドメディアの戦略立案に関するよくある質問

- オウンドメディアの成果が出るまでどれくらいかかりますか?

-

弊社の事例によると、オウンドメディアの成果が出るまでの期間は一般的に6ヶ月〜1年程度です。

検索エンジンが新しいサイトを認識し、評価するまでに時間がかかります。最初の数ヶ月はほとんど流入がないケースも珍しくありません。

反対に、すでにホームページを制作していてある程度検索エンジンから評価されている場合、結果が出るまでは早くなります。

重要なのは、短期的な成果を求めすぎず、継続的にコンテンツを制作し続けることです。

- オウンドメディアの記事数はどのくらい必要ですか?

-

明確な正解はありませんが、目安として50〜100記事程度のケースが多いです。

業界や競合状況によって必要記事数は変わります。

競合が少ない専門的な分野なら30記事程度、競合の多い分野では100記事以上必要になることもあります。

大切なのは、コンテンツマップに基づいて計画的に記事を制作し、ターゲットとなるキーワードを網羅的にカバーすることです。