「オウンドメディアの直帰率が高くて困っている…」

「アクセス数が伸び悩んで、なかなか成果に繋がっていない…」

「コンバージョンが全然獲得できなくて、どうすればいいかわからない…」

このような悩みを抱えているWeb担当者の方も多いのではないでしょうか?

せっかく時間をかけてオウンドメディアを運営しているのに、成果が出ないと不安になりますよね。

福田卓馬

福田卓馬実は、ちょっとした改善ポイントを押さえるだけで、直帰率を劇的に改善し、アクセス数アップ、コンバージョン獲得を実現できるかもしれません。

本記事では、オウンドメディアの改善ポイントを5つ厳選して解説します。

- オウンドメディアのアクセス数を増やすSEO改善対策5選

- オウンドメディアの直帰率を下げる3つの改善策

- オウンドメディアのコンバージョン獲得のための4つの施策

- オウンドメディア改善に役立つツール3選

- 継続的なオウンドメディア改善の重要性

本記事を読めば、オウンドメディアの成果を最大化するための具体的なノウハウが手に入り、明日からすぐに実践できるようになります。

直帰率に悩んでいる方も、アクセス数を増やしたい方も、コンバージョン獲得を目指している方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO対策を支援。BtoB・スクール・EC等、幅広い業界の検索順位改善・オウンドメディア構築を手掛ける。KADOKAWA出版『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』著者。EXTAGE株式会社では、SEO対策やWebコンテンツ制作、Web集客などさまざまな形で企業や個人のビジネスをサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください!

\お気軽にご相談ください!/

オウンドメディアでは「KPIに基づく改善」が最重要

大前提からお話しすると、オウンドメディアの改善で最も大切なのは「数値に基づいた判断」です。

多くの企業が「とりあえず記事を増やす」という方法で失敗しています。

なんとなく記事を増やしたり、施策を実施したりしても、どの施策が効果的だったのかわからないと再現性がありません。

ここで重要になるのが「KPI(重要業績評価指標)」を立てることです。

最終目標である「売上」を達成するための中間目標のこと。

KPI(重要業績評価指標)を設定すれば、「どの数値を改善すべきか」が明確になり、限られたリソースを最も効果的な施策に集中投下できます。

PV数、CVR(コンバージョン率)、直帰率、平均滞在時間など、オウンドメディアの運用目的に応じた指標を設定し、定期的に測定・分析・改善のサイクルを回しましょう。

月間10万PVで問い合わせが月1件のメディアより、月間1万PVでも問い合わせが月10件のメディアのほうが圧倒的に優れいてることを覚えておきましょう。

オウンドメディアを改善すべき4つのパターン

一言でオウンドメディアの 改善といっても、改善すべきパターンは大きく4つに分けられます。

- そもそも流入が少なすぎる

- 流入はあるがコンバージョンしない

- コンテンツ更新や各種施策のスピードが遅い

- コンバージョンのあとリピートに繋がらない

オウンドメディアの失敗にはさまざまなパターンがあるため、状況に応じた改善策を知っておくことが先決です。

それぞれのパターンについて、詳しく見ていきましょう。

そもそも流入が少なすぎる

中小企業の運営するオウンドメディアなどで最も多いのが、記事を公開してもなかなか検索順位が上がらず、アクセスが増えないパターンです。

流入が少ない最大の原因は、検索エンジンから評価されていないことにあります。

具体的には、次のような原因が考えられます。

- 検索ボリュームのあるキーワードで記事を書けていない

- タイトルが魅力的でなくクリックされにくい

- 記事の品質が競合サイトより劣っている

- サイト全体のSEO対策が不十分

検索エンジンからの流入は、一度上位表示されれば継続的にアクセスを生み出してくれるため、広告費をかけ続ける必要がありません。

また、検索エンジン経由の訪問者は、自分から情報を探している「顕在層」のため、コンバージョンにも繋がりやすい傾向があります。

まず自社のターゲット顧客がどんなキーワードで検索しているのかを徹底的にリサーチし、そのニーズに応える高品質な記事を作成することから始めましょう。

流入はあるがコンバージョンしない

月間数千〜数万PVあるのに問い合わせや資料請求がほとんどないオウンドメディアも多いですが、非常にもったいない状態です。

流入があってもコンバージョンしない原因は、記事と読者のニーズがズレていることにあります。

たとえば「SEO 基礎知識」で流入した読者に、いきなり高額なコンサルティングサービスを提案しても成約しません。

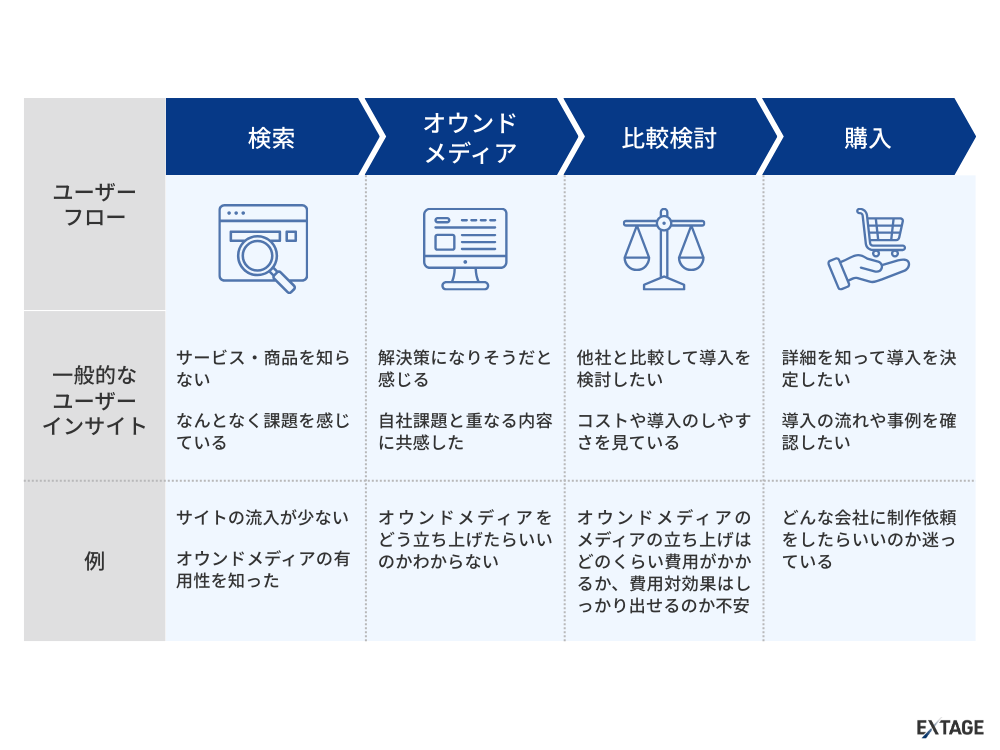

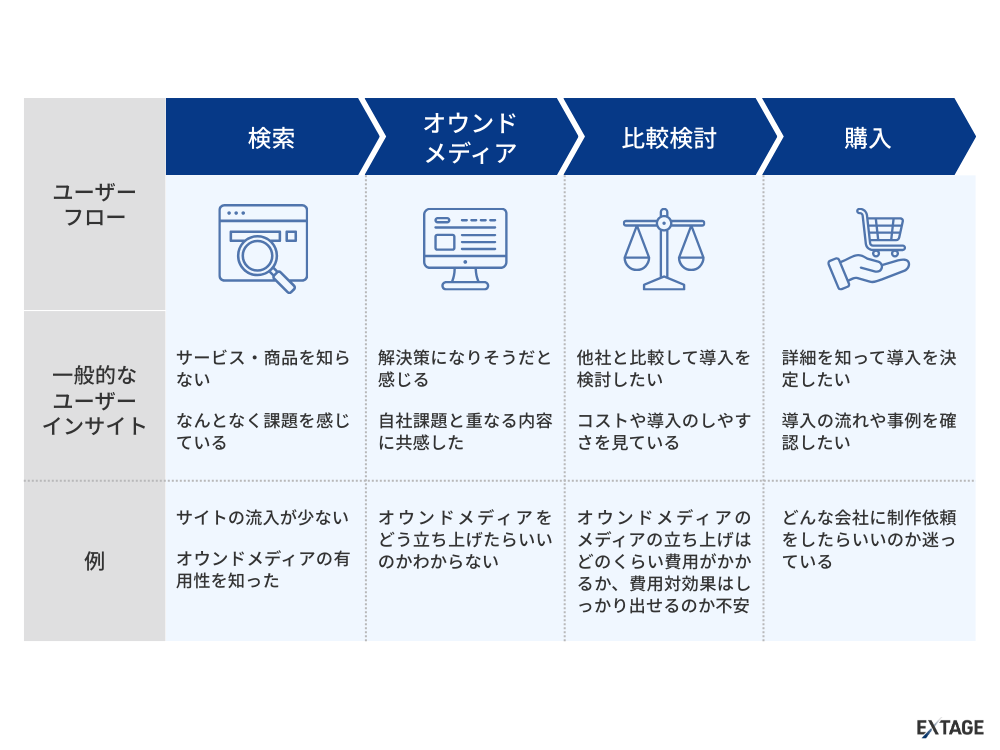

読者は今、情報収集段階にいるのか、比較検討段階にいるのか、購入直前なのか。カスタマージャーニーに合わせたコンテンツとオファー(提案)を用意する必要があります。

この段階では、アクセス解析ツールでユーザーの行動を詳しく分析し、離脱ポイントを特定することから始めましょう。

どのページで離脱が多いのか、フォームのどの項目で入力をやめているのか、といったデータを見れば、改善すべきポイントが明確になります。

流入を増やす施策よりも、コンバージョン率を改善する施策の方が、短期間で成果が出やすい傾向があります。

コンテンツ更新や各種施策のスピードが遅い

改善施策を思いついても実行まで数か月かかる場合、運用体制やワークフローに問題があります。

具体的には、承認フローが複雑すぎる、担当者が兼任で時間を取れない、外注先とのコミュニケーションがスムーズでないといった課題です。

オウンドメディアは「継続的な改善」が命です。

記事を1本公開して終わりではなく、データを見ながら何度もリライトし、新しい施策を素早く試し、効果を検証するサイクルを高速で回す必要があります。

週次で会議を開く、タスク管理ツールで進捗を可視化するなどスピードを上げる仕組みづくりが不可欠です。

記事数が増えてサイト構造が複雑になってきた方は『ポータルサイトSEO対策|大量ページの整理と内部リンク最適化』の記事をご覧ください。

コンバージョンのあとリピートに繋がらない

BtoB企業に多いケースですが、一度資料をダウンロードした読者が全くサイトに戻ってこないのも大きな機会損失です。

リピートしない原因は、読者との接点が一度きりで途切れてしまうことにあります。せっかく獲得したリードを放置せず、メルマガやLINE、関連記事のレコメンドなどで継続的にコミュニケーションを取ることが重要です。

また、リピーターは初回訪問者よりもコンバージョン率が高く、売上に直結しやすいです。したがって、読者が「また来たい」と思える価値を提供し続けることも欠かせません。

具体的には、便利なテンプレートやツール、ブックマーク機能、マイページなど、繰り返し訪問したくなる仕掛けを用意しましょう。

リピート率が上がれば、広告費をかけずに安定的な流入とコンバージョンを実現できます。

たとえば、初回訪問時に資料をダウンロードした読者に対してメルマガで事例やノウハウを提供し続ければ、検討期間中に自社への信頼を深めてもらえます。

その後、比較検討のタイミングで再びサイトを訪れ、お問い合わせや商談に繋がるという流れです。

オウンドメディアを効率的に改善する3つのポイント

オウンドメディアの売上が伸びないからといって、闇雲に施策を打っても時間とコストを無駄にするだけです。

次から紹介する3つのポイントを押さえれば、少ないリソースでも最大の成果を出せるようになります。

- 流入から売上までの戦略を立てる

- 施策ごとにKPIを設定する

- 運用体制を見直し継続的に改善を続ける

上記をしっかり押さえておけば、無駄な施策を減らし、成果に直結する取り組みに集中できるのです。

流入から売上までの戦略を立てる

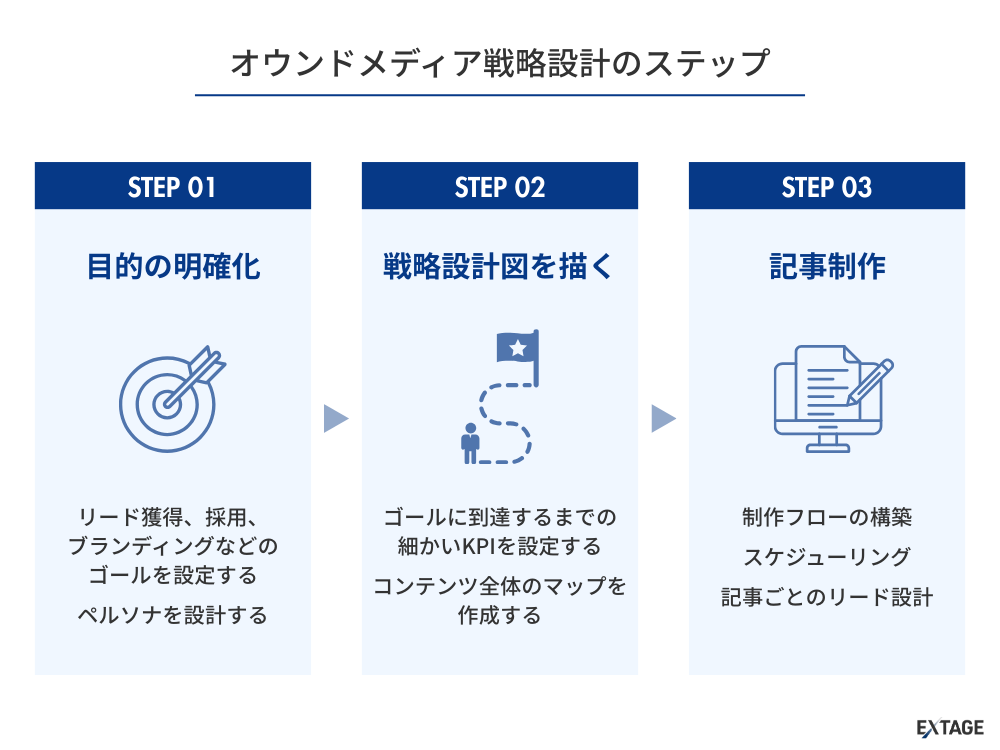

まずはゴールから逆算したオウンドメディアの戦略設計を立てましょう。

オウンドメディアではとりあえず記事を書くのではなく、「誰に何を読んでもらい、どんな行動を取ってもらうか」を明確にすることが重要です。

BtoB企業なら、検索エンジン経由で課題解決系の記事に流入してもらい、記事内で自社の専門性や実績を知ってもらったあとにホワイトペーパーやお役立ち資料をダウンロードしてもらます。

さらに、メルマガで事例やノウハウを継続的に配信してセミナーや個別相談へ誘導し、最終的に商談・成約に繋げるというプロセスになるでしょう。

流入からコンバージョン、さらには売上までの道筋を描いてから、各ステップに必要なコンテンツや施策を整備していきましょう。

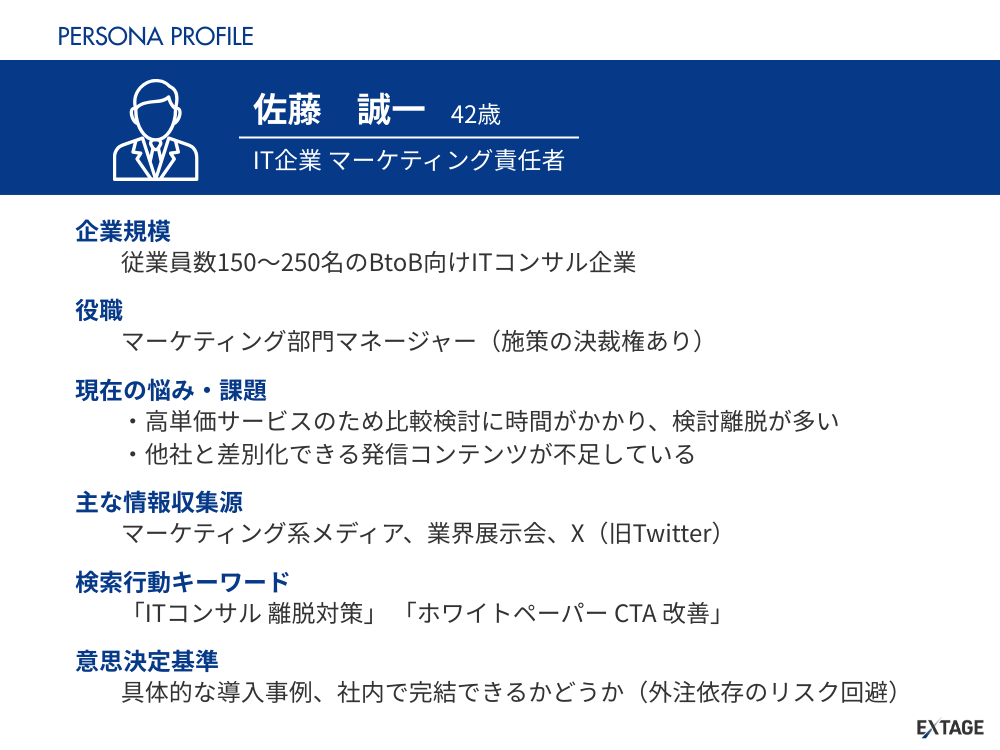

戦略を立てる際には、ターゲット顧客のペルソナ(具体的な人物像)を明確にすることも重要です。

年齢、役職、抱えている課題、情報収集の方法、意思決定のプロセスなど、できるだけ詳細に設定することで、どんなコンテンツを作るべきかが見えてきます。

戦略は一度作ったら終わりではなく、データを見ながら定期的に見直し、改善していくことが大切です。

施策ごとにKPIを設定する

施策ごとに明確なKPIを設定し、定期的に数値をチェックする習慣をつけましょう。どんな施策も、効果を測定できなければ改善のしようがありません。

具体的には、SEO施策なら課題に応じて次のようなKPIが考えられます。

| 課題 | 立てるべきKPI |

|---|---|

| 流入が少ない | ・検索順位 ・アクセス ・クリック数 |

| すぐ離脱されてしまう | ・エンゲージメント率 ・平均滞在時間 ・直帰率 |

| 売上に繋がらない | ・CVR ・スクロール率 ・フォーム到達率 ・フォーム離脱率 |

ここで最も重要なのは、最終的な目標である「売上」から逆算したKPIを設定することです。

たとえば、売上目標が100万円で顧客単価が5,000円なら、20件コンバージョンすれば目標達成できます。CVRが仮に1%だと仮定すると、アクセス数のKPIは「20件 × 100 ÷ 0.01 = 20万PV」が必要になると計算できます。

Webサイトに訪問した人にうち、目的とするコンバージョンに至った人の割合を示す数値。

なお、KPIが多すぎると管理しきれないため、重要指標は3〜5個程度に絞り込みましょう。

運用体制を見直し継続的に改善を続ける

オウンドメディアは「作って終わり」ではなく、継続的な改善が成果を生みます。しかし、多くの企業では担当者が他の業務と兼任で、改善に十分な時間を割けていません。

まず運用体制を見直し、誰が何を担当するのか明確にしましょう。

| 役割 | 担当者 |

|---|---|

| 全体戦略の策定・KPI管理 | 編集長 |

| 記事執筆やリライト | ライター |

| 図解やバナー作成 | デザイナー |

| エンジニア | サイト改善やツール導入 |

社内リソースが足りない場合は、外部パートナーの活用も検討すべきです。

オウンドメディアの運用を代行してもらう、SEOコンサルに戦略を任せるなど、得意分野に応じて役割分担すれば、スピードと品質の両立が可能になります。

継続的な改善を続けられる体制こそが、オウンドメディアの最大の資産です。

オウンドメディアの「アクセス」を改善する施策6選

流入を増やすには、検索エンジンに評価される記事を作り、読者に「読みたい」と思わせる工夫が必要です。

- キーワード調査で検索ニーズを把握する

- タイトルとディスクリプションを最適化する

- コンテンツSEOで良質な記事を作成する

- 内部リンクで回遊率を向上させる

- サイトスピードを改善する

- 読みやすい記事構成で離脱を防ぐ

アクセス改善の施策は、SEOの基本を押さえた上で、読者視点での使いやすさや読みやすさを追求することが重要です。

オウンドメディアの集客に悩んでいる方は、順を追って参考にしてください。

キーワード調査で検索ニーズを把握する

キーワード調査は、SEO対策の基礎となる重要なプロセスです。ユーザーがどのような情報を求めているのか、どのような言葉で検索しているのかを理解することが、効果的なコンテンツ作成の第一歩となります。

Googleキーワードプランナーなどのツールを活用し、自社のターゲット層が検索するであろうキーワードの検索ボリュームや関連キーワード、競合が少ないキーワードなどを調査しましょう。

例えば、「オウンドメディア 改善」と検索するユーザーは、漠然とした情報ではなく、具体的な改善策やノウハウを求めている可能性が高いと考えられます。

読者の検索意図を正確に把握し、ニーズを満たすコンテンツを提供することで、検索結果での上位表示を目指せます。

タイトルとディスクリプションを最適化する

タイトルとディスクリプションは、検索結果ページでユーザーが最初に目にする情報であり、クリック率に大きく影響します。

調査したキーワードを自然に含めつつ、ユーザーの興味を引き、クリックを促すような魅力的な文言を作成することが重要です。

タイトルには、具体的な数字(例:「5つの方法」)や読者が得られるメリット(例:「直帰率を改善」)を含めると、よりクリックされやすくなる傾向があります。

ディスクリプションは、記事の内容を簡潔に要約し、ユーザーの検索意図に合致した情報が含まれていることを明確に伝えましょう。

検索結果で目立ち、ユーザーに「読みたい」と思わせるタイトルとディスクリプションを作成することが、アクセス数増加に繋がります。

コンテンツSEOで良質な記事を作成する

コンテンツSEOとは、単にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーにとって真に価値のある情報を提供することで、検索エンジンからの評価を高め、検索順位の向上を目指す手法です。

読者の検索意図を深く理解し、疑問や課題を解決できる、質の高いコンテンツを作成することが求められます。

具体例を挙げると、最新のデータや統計情報、専門家の意見、具体的な事例などを盛り込むことで、コンテンツの信頼性や説得力を高められます。

また、見出しや箇条書きを効果的に使用し、図や画像を適切に配置するなど、情報を分かりやすく整理して読みやすいデザインを心がけることも重要です。

ユーザーが満足し、最後まで読み進めたくなるような良質なコンテンツは、結果的にSEO評価の向上に貢献します。

SEO対策の基礎から体系的に学び直したい方は『オウンドメディアのSEO対策を基礎から解説|土台作りから効果測定まで』の記事をご覧ください。

内部リンクで回遊率を向上させる

記事本文中や関連記事として適切な内部リンクを設置することで、ユーザーがサイト内をスムーズに移動し、より多くの情報に触れる機会を提供できます。

自社サイト内の関連性の高いページ同士を結びつけるリンクのこと。

例えば、この記事を読んでいるユーザーは、「SEO対策の具体的な手順」や「コンテンツマーケティングの成功事例」といったテーマにも関心を持つ可能性があります。

関連性の高い記事へ内部リンクを貼ることで、ユーザーは興味のある情報を次々と見つけることができ、サイト内での滞在時間が長くなります。

ユーザーの回遊率向上は、サイト全体の評価を高めるだけでなく、SEO効果の向上にも繋がる重要な施策です。

サイトスピードを改善する

Webサイトの表示速度(サイトスピード)は、ユーザー体験に直接影響を与えるだけでなく、SEOにおける重要なランキング要素のひとつです。

Googleの調査によれば、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増加すると、直帰率が32%増加するというデータもあります 。

サイトスピードが遅いと、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまう可能性が高まります。

画像のファイルサイズを圧縮したり、ブラウザのキャッシュ機能を活用したり、不要なコードを削除したりするなど、サイトスピードを改善するための具体的な対策を実施しましょう。

Googleが提供するPageSpeed Insightsなどのツールを利用して、自社サイトのスピードを定期的に測定し、改善点を見つけて対処していくことが重要です。

読みやすい記事構成で離脱を防ぐ

ユーザーがストレスなく記事を読み進められるように、読みやすい記事構成を心がけることも直帰率改善に繋がります。

Webユーザビリティの専門家であるJakob Nielsen氏の研究によると、ユーザーはWebページのテキストを隅々まで読むのではなく、見出しや太字などを拾い読みする傾向があります。

そのため、情報を適切に構造化し、視覚的に分かりやすく伝える工夫が重要です。

具体的には、H2、H3などの見出しタグを適切に使用して階層構造を明確にしたり、箇条書きやリストを活用して情報を整理したり、図や表を効果的に用いて視覚的な理解を助けたりすることが挙げられます。

また、適切な文字サイズや行間、段落の長さなどを調整し、モバイル端末でも読みやすいように配慮することも大切です。

ユーザーが内容をスムーズに理解でき、最後まで読みたくなるような構成を目指しましょう。

オウンドメディアの「コンバージョン」を改善する施策6選

オウンドメディアの最終目的は、単にアクセス数を増やすだけでなく、問い合わせや資料請求、商品購入といった「コンバージョン」を獲得することです。

ここでは、流入はあるもののコンバージョンを獲得できないメディア様に向けて、以下の情報をお伝えします。

- コンテンツとオファーを一致させる

- CTAを効果的に配置する

- マイクロコピーを調整する

- 信頼性を向上させる

- 資料ダウンロードを促進する

- お問い合わせフォームを最適化する

コンテンツとオファーを一致させる

大前提として、コンテンツのテーマとコンバージョンへの誘導の内容が一致しているかどうかが重要です。

記事のテーマに沿わないコンバージョンを狙っても、なかなか制約につながりません。

例えば、SEO対策に関する記事を読んでいるユーザーに対して、全く関係のないサービスの問い合わせを促しても、ユーザーは違和感を覚えて離脱してしまう可能性が高いでしょう。

同じSEO対策の記事であれば、「SEO診断シートの無料ダウンロード」や「SEOコンサルティングの無料相談」といった、記事の内容と関連性の高いオファーを提示するべきです。

ユーザーが記事を読んで抱いた関心や期待に応える形で、次のステップへと自然に誘導することが、スムーズなコンバージョン獲得の鍵となります。

コンテンツのテーマとターゲット層を考慮し、最適なオファーを設定しましょう。

CTAを効果的に配置する

記事テーマとコンバージョンが合っているのに問い合わせに繋がらない場合、CTAの改善により大きくコンバージョンを増やせる可能性があります。

ユーザーに具体的な行動を促すためのボタンやテキストリンクのこと。

ユーザーの目に止まりやすく、なおかつクリックしたくなるCTAを設置しましょう。

CTAの効果を高めるには、設置場所、デザイン、文言の3つの要素が重要です。

たとえば、CTAの文言は「資料請求はこちら」「無料相談を申し込む」など、わかりやすく、なおかつアクションを促しやすいものにしましょう。

また、設置場所は、記事の冒頭、途中、末尾などユーザーの関心が高まるタイミングや文脈に合わせて配置します。

デザインは、周囲のコンテンツと区別がつきやすく、ボタンであることが一目で分かるような色や形、サイズを工夫しましょう。

A/Bテストなどを実施して、効果の高いCTAを見つけていくことも有効です。

マイクロコピーを調整する

コンバージョン率をより高めたいなら、マイクロコピーの調整も非常に効果が高いです。

ボタンやフォーム周辺の短い文章のことで、読者の行動を後押しする重要な役割を果たす。

たとえば、「送信する」ボタンを「無料で資料をダウンロード」に変えるだけで、クリック率が大きく向上することがあります。

読者は「送信」という言葉に心理的なハードルを感じるのに対し、「無料」「ダウンロード」という具体的なメリットが伝わる言葉には反応しやすいからです。

他にも次のような工夫が有効です。

- 登録する→今すぐ無料で始める

- 詳細はこちら→成功事例を見る

- メールアドレスを入力→メールアドレス(無料・登録30秒)

加えて、フォームの入力欄に「なぜこの情報が必要なのか」を補足する一言を添えるだけで、入力完了率が上がります。

こちらもABテストを繰り返し、最も効果的な表現を見つけていきましょう。

信頼性を向上させる

信頼性を高める要素を記事やサイトに盛り込むことで、コンバージョン率は劇的に改善します。

読者は、知らない企業のサイトで個人情報を入力することに強い抵抗を感じています。疑念を一つずつ丁寧に解消していくことが、コンバージョン率を高める鍵です。

具体的には、実績数字やお客様の声、メディア掲載実績などの権威づけは有効です。ほかにも、返金保証や無料期間といった読者を安心させる訴求も挿入していきます。

以下に参考例をまとめました。

- 導入企業500社以上

- 顧客満足度95%

- ○○新聞に掲載されました

さらに、運営会社情報や問い合わせ先を明記する、代表者のメッセージを掲載する、オフィスの写真を載せるといった、「顔の見える運営」を心がけることも、信頼性向上に繋がります。

信頼は一朝一夕では築けませんが、小さな積み重ねが大きな差を生みます。

資料ダウンロードを促進する

ホワイトペーパーや導入事例集、製品カタログなどの資料ダウンロードは、見込み顧客(リード)の情報を獲得するための有効なコンバージョンポイントです。

ユーザーにとって価値のある、魅力的な資料を作成することが大前提となります。その上で、資料の内容を分かりやすく伝え、ダウンロードすることでどのようなメリットが得られるのかを具体的に提示することが重要です。

例えば、「〇〇業界の最新トレンドが分かる」「△△の課題を解決する具体的な方法」といった形で、ターゲットユーザーの興味を引く訴求を行いましょう。

ダウンロードフォームへの導線も分かりやすく設置し、フォーム自体の入力ハードルを下げることも忘れてはいけません。

質の高い資料と効果的な訴求で、リード獲得に繋げましょう。

お問い合わせフォームを最適化する

問い合わせフォームは、ユーザーが企業と直接接点を持つ重要なコンバージョンポイントです。フォームの入力項目が多すぎたり、分かりにくかったりすると、ユーザーは入力を途中で諦めてしまう可能性があります。

コンバージョン率を高めるためには、フォームの最適化(EFO: Entry Form Optimization)が欠かせません。

具体的には、入力項目を必要最低限に絞り込み、特に必須項目は明確に表示することが重要です。

また、入力例やプレースホルダーを表示したり、エラー発生時にはどの項目に問題があるのかを分かりやすく伝えたりすることで、ユーザーの入力の手間やストレスを軽減できます。

スムーズに入力完了できるフォームは、コンバージョン獲得の最後の砦となります。

オウンドメディアの「運用体制」を改善する施策4選

どんなに良い施策も、運用体制が整っていなければ継続できません。ここでは、効率的にメディアを運営するための4つの施策を紹介します。

- 分析に役立つツールを導入する

- ワークフローのマニュアルを整備する

- 役割分担を明確化する

- 外部パートナーを活用する

どんなに優れた戦略や施策を考えても、それを実行する体制が整っていなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。

運用体制さえ整えば、PDCAサイクルを高速で回し、継続的に成果を改善していくことができるので、参考にしてください。

分析に役立つツールを導入する

データに基づいた改善を行うには、ツールの導入が必要不可欠です。

感覚や勘に頼らず、数値を見ながら判断することで、無駄な施策を減らし、効果的な施策に集中できます。

ここでは、無料で使える3つの分析ツールを紹介していきます。

- Google Analytics

- Search Console

- Looker Studio

それぞれの特徴と使い方を見ていきましょう。

1. Google Analyticsでアクセス状況を分析

Google Analyticsは、Googleが提供する無料のWebサイトアクセス解析ツールです。

オウンドメディア全体のアクセス数やページビュー数、ユーザーの属性(年齢、性別、地域など)、流入経路(検索、SNS、広告など)、直帰率、コンバージョン率といった、サイト運営に関する様々な指標を計測・分析できます。

データを詳細に分析することで、「どのページが多く見られているか」「どの経路からのアクセスがコンバージョンに繋がりやすいか」「ユーザーはどのページで離脱しているか」といったサイトの現状を客観的に把握できます。

課題を発見し、改善策の効果を測定するための基本的なツールとして、必ず導入しておきましょう。

2. Search Consoleで検索パフォーマンスを把握

Google Search Consoleは、Google検索における自社サイトのパフォーマンスを監視・管理するための無料ツールです。

ユーザーがどのような検索クエリ(キーワード)でサイトにたどり着いたか、各クエリでの表示回数、クリック数、平均掲載順位などを確認できます。

また、Googleがサイトをどのように認識しているか(インデックス状況)、サイトに技術的な問題(モバイルユーザビリティ、セキュリティなど)がないかなども把握できます。

Search Consoleのデータを分析することで、SEO対策の効果測定や、検索順位が低い原因の特定、新たなキーワード発見などに役立ちます。

Google Analyticsと連携させることで、より多角的な分析ができます。

ちなみに、コンテンツを改善しても検索順位が上がらないときは、インデックス状況を確認したほうが良いかもしれません。

インデックス数の目安や調べ方を知りたい方は『インデックス数とは?調べ方と適切に増やす実践テクニック』の記事をご覧ください。

3. Looker Studioでデータを可視化

Looker Studio(旧Googleデータポータル)は、様々なデータを分かりやすいレポートやダッシュボードに可視化できる無料のBI(ビジネスインテリジェンス)ツールです。

Google AnalyticsやSearch Consoleはもちろん、Google広告、スプレッドシート、各種データベースなど、多様なデータソースと接続できます。

取得したデータをグラフや表などを用いて視覚的に表現することで、データの傾向や重要なポイントを一目で把握できるようになります。

例えば、アクセス数やコンバージョン数の推移、ページごとのパフォーマンス比較などをダッシュボードにまとめることで、関係者間での情報共有も容易になります。

複雑なデータを分かりやすく整理し、迅速な意思決定をサポートする強力なツールです。

ワークフローのマニュアルを整備する

オウンドメディア運用では、記事制作から公開、分析まで多くの作業が発生します。全作業を属人化させず、誰でも同じ品質で実行できるようにするにはマニュアルが必要です。

マニュアルがあれば、新しいメンバーが加わってもスムーズに引き継ぎができ、担当者が変わっても品質が落ちません。

具体的には、最低限次のような項目をマニュアルにまとめておくと安心です。

- キーワード選定、競合調査

- 執筆ガイドライン(文体、構成、禁止表現)

- 画像・図解の作成ルール(サイズ、形式、著作権)

- 公開前のチェックリスト(誤字脱字、リンク切れ、SEO設定)

- 公開後の分析手順(KPI確認、レポート作成)

マニュアルは、最初から完璧を目指す必要はありません。

まずは箇条書きレベルでも良いので、作業の流れを文書化し、実際に運用しながら少しずつ改善していきましょう。

Googleドキュメントやノーション、コンフルエンスなど、チーム全員がアクセスできるツールで管理すると、更新もしやすくなります。

役割分担を明確化する

オウンドメディアの運用では「誰が何をやるのか」が曖昧だと、タスクが滞ったり、重複作業が発生したりします。

役割分担を明確にすれば、各メンバーが自分の責任範囲を理解してスムーズに連携できるようになります。

小規模なチームでは、1人が複数の役割を兼任することもありますが、その場合でも「この作業は誰が責任を持つか」を明確にしておきましょう。

また、次のようなタスク管理ツールを活用すれば、ボールや進捗が一目でわかるため便利です。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Notion | ドキュメント作成、データベース、Wiki機能など多機能。 |

| Trello | カードを移動させるだけでタスクの進捗を管理できる。 |

| Asana | タスクの依存関係設定、ガントチャート、タイムライン表示ができる。 |

役割分担を明確にする際は、各メンバーの得意分野やスキルセットを考慮し、最も力を発揮できる役割を割り当てることが重要です。

役割分担は固定的なものではなく、プロジェクトの進行状況やメンバーの成長に応じて柔軟に見直していくことも必要です。

外部パートナーを活用する

社内のリソースやノウハウに不足がある場合、外部パートナーに任せたほうがスピードも品質も向上するケースが多いです。

外部パートナーを活用すれば、専門性の高い成果物を短期間で入稿できます。社内の負担が減り、メインの事業に集中することで、掛け算式に売上も伸ばしていけるでしょう。

特に、SEO戦略や専門性の高いコンテンツ制作、システム開発といった専門的なスキルが必要な領域は、外部パートナーに任せたほうが楽です。

とはいえ、外注先に丸投げすると失敗する危険があります。

定例ミーティングを設けて、進捗や課題を共有し、密にコミュニケーションを取ることで、期待通りの成果物が納品される確率が高まります。

信頼できるパートナーを見つけることが、オウンドメディア成功の大きなカギになります。

EXTAGE株式会社では、オウンドメディアの運用から包括的なマーケティング支援まで一貫して請け負っていますので、ご気軽にお問い合わせください。

オウンドメディアの「リピート率」を改善する施策4選

一度訪れた読者に再び来てもらうことで、広告費をかけずに安定した流入を確保できます。ここでは、リピート率を高めるための4つの施策を解説します。

- メルマガやLINEによるリマインド

- 関連記事のレコメンド機能を追加する

- テンプレートやツールを提供する

- マイページやブックマーク機能を追加する

リピート施策に力を入れることで、安定的な成果を生み出す基盤を作ることができます。

メルマガやLINEによるリマインド

読者と継続的にコミュニケーションを取るためには、メルマガやLINEの公式アカウントが効果的です。

前提として、読者は一度サイトを訪れてもそのまま忘れてしまうことがほとんどです。定期的に接点を持ち続けることで、読者の記憶に残り、再訪問やコンバージョンにつながります。

たとえば、資料をダウンロードした読者に対して、週1回のペースで関連するお役立ち情報やノウハウ記事を配信することで、自社への関心を維持してもらえます。

ただし、配信頻度が高すぎると、配信解除されるリスクもあるため、読者の反応を見ながら最適な頻度を見つけましょう。

メルマガの開封率やクリック率を定期的にチェックし、どんなテーマや件名が反応が良いかを分析することで、より効果的な配信ができるようになります。

弊社でも、クライアントの売上を最大化するために、オウンドメディア運用と並行してメルマガやLINEの運用を実施するケースは多々あります。

関連記事のレコメンド機能を追加する

回遊率を高めるには、コンテンツの最後におすすめの関連記事を提案してあげるのがよいでしょう。

読者が1つの記事を読み終えた後、そのまま離脱してしまうのは非常にもったいないです。レコメンド機能を追加すれば、別の記事へ誘導し、サイト内での滞在時間と回遊率を向上させられます。

具体的には、記事の最後に「あわせて読みたい」「関連記事」「次に読むべき記事」といったセクションを設け、3〜5記事を表示します。

レコメンドする記事は、手動で選定する方法と、AIやアルゴリズムで自動的に表示する方法があります。

手動で選定する場合は、記事の内容を深く理解している担当者が、読者の関心に合わせて最適な記事を選べるメリットがあります。

一方、自動レコメンドの場合は、読者の行動データに基づいて最適な記事を表示できるため、大規模なメディアでも効率的に運用できます。

テンプレートやツールを提供する

単なる情報提供だけでなく、実際に業務で使えるテンプレートやツールを提供することで、リピート率を大きく向上させることができます。

たとえば、BtoBのマーケティングメディアなら「SNS投稿カレンダーテンプレート」「広告予算管理シート」などを無料で提供します。

読者はこれらのツールを使うために繰り返しサイトを訪れることになり、自然とブランドへの親近感が高まります。

また、オンラインで使える診断ツールや計算ツールも効果的です。

「SEO診断ツール」「適正価格シミュレーター」「ROI計算機」など、入力するだけで結果が得られるツールは読者にとって非常に便利で、ブックマークされやすくなります。

読者が「このサイトは自分の課題解決に役立つ」と感じれば、困ったときに真っ先に思い出してもらえるようになります。

マイページやブックマーク機能を追加する

読者が過去に読んだ記事や、後で読みたい記事を簡単に管理できる機能があれば、再訪問の動機が生まれます。

マイページ機能では、読者がログインすることで、閲覧履歴・ブックマークした記事・ダウンロードした資料を一元管理できます。

ブックマーク機能は、会員登録なしでも利用できる仕組みにするとハードルが低くなります。各記事に「後で読む」ボタンを設置し、クリックするとブラウザのローカルストレージに保存される仕組みです。

さらに、読者の行動データを分析し、おすすめ記事をパーソナライズして表示することも効果的です。

機能の導入にはある程度の開発コストがかかりますが、リピート率向上への効果は非常に高いため、中長期的には十分に投資回収できます。

オウンドメディアの改善に成功した事例

最後に、弊社が支援させていただいて、実際にオウンドメディアの改善に成功した企業様の事例を紹介します。

株式会社SPB様は、オウンドメディアで月間10,000アクセスを獲得できていたものの、コンバージョンに結びついていない状態でした。

EXTAGEで次のような支援をさせていただいたところ、わずか2ヶ月でコンバージョンは2.5倍になり、最終目的であるセミナー申込数は500%まで増加しました。

| 課題 | ・LINE登録やセミナー申し込みには結びつかない |

| 提供プラン | ・オウンドメディア運用代行 |

| 成果 | ・2ヵ月間でLINE登録者数は250% ・無料体験セミナーの申し込み数は500%に増加 |

支援のプロセスで特に印象的だった点として、ご担当者様が強調されたのは「スピードと丁寧さ」でした。

EXTAGE株式会社ではSEO対策のプロ集団が、最新のSEO技術と豊富な経験を活かし、お客様のビジネスの成功をサポートします。ぜひEXTAGE株式会社にご相談ください。

\お気軽にご相談ください!/