「自社サイトの検索順位が上がらない」

「競合サイトより上位に表示させる方法は?」

「Google検索の仕組みを知って対策がしたい」

Webサイトの検索順位が伸びずに悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

検索上位に表示させるには、表示されない原因の理解と正しい対策が必要です。

- 検索上位にこない理由

- 検索上位にこない時の対処法

- 検索上位に上げるときの注意点

福田卓馬

福田卓馬さらに上位に表示させたい人や、サイトやコンテンツを立ち上げた人も必見です!

記事やサイトの順位が上がらず、悩んでいる担当者の方は最後までご覧ください。

なお、EXTAGE株式会社では検索上位に表示させるためのアドバイスや運営代行を行っています。

現在、無料相談も受付中です。「検索上位に表示されるコンテンツを作りたい」と考えている方は、お気軽にご相談ください

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO・Webマーケティング支援を実施。KADOKAWA社より『文章で金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』を出版。

>>詳しいプロフィールはこちらGoogleの検索順位を上げる基礎知識

Googleの検索順位が上がらない原因は、コンテンツの品質だけが原因とは限りません。

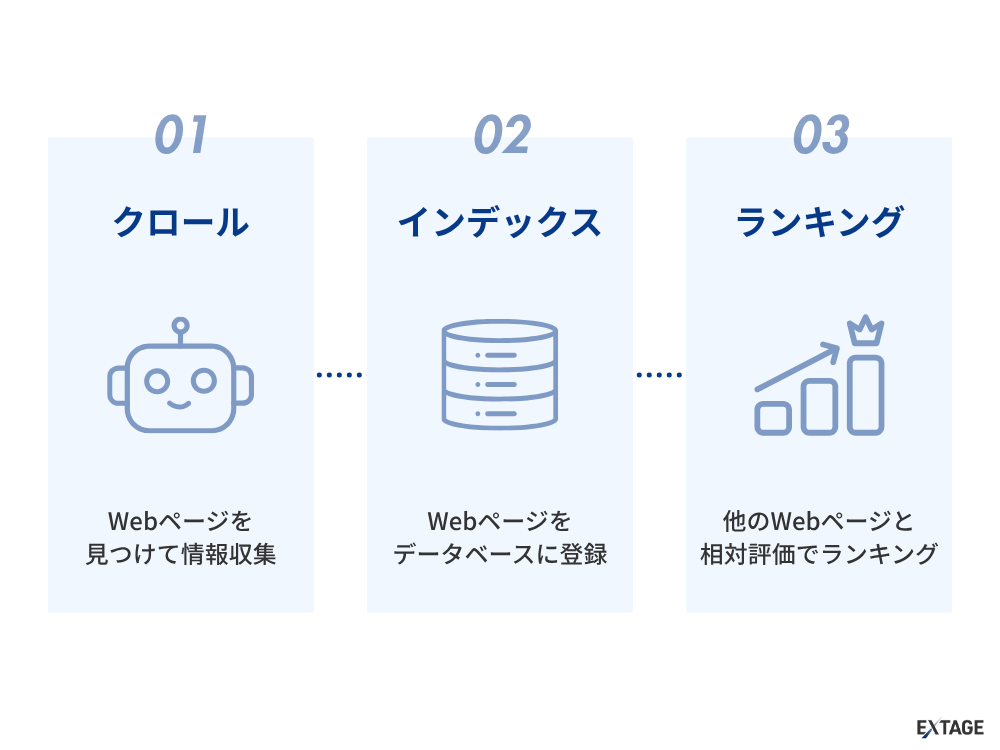

前提として、Googleのロボット(クローラー)は、各ページの検索順位を決めるために3日~4週間ごとにWebサイトを巡回しています。ページを見て、掲載する価値があると感じたら、ランキングに掲載するという流れです。

福田卓馬

福田卓馬Googleの評価の最も重要な基準は「ユーザにとって価値があるのか」です!

あなたの Webサイトがクローラーの巡回しづらい構造になっている、または狙っているキーワード自体に問題がある場合、いくらコンテンツの質が高くても検索上位には上がりません。

また、信頼性やサイトの強さなど、記事の強さ以外で検索順位が上がらないケースも多いです。

当記事では、Google検索のしくみを考え、検索順位が上がらない原因をそれぞれ4つに分けて解説しています。

- インデックスされていない

- 対策キーワードに問題がある

- コンテンツの質に問題がある

- Webサイト自体に問題がある

それぞれ詳しく解説します。

検索順位が上がらない原因と対策【インデックス編】

そもそも、Googleにページが正しく認識されていない場合、検索順位は付きません。

検索順位が上がらないどころか、そもそも順位がつくための土台が整っていない状態です。

特に、SEOの基本知識がない方は、順位を上げたいページが次のような状態に陥っていないかチェックしましょう。

- ページがGoogleに見つかっていない

- ページがインデックス登録されていない

- 重複ページがある

- ペナルティを受けている

まずは、サイトがGoogleから正しく評価されるための土台作りから始めましょう。

ページがGoogleに見つかっていない

作成したページがGoogleに見つかっていなければ、検索順位は付きません。

Googleのロボットがページを発見できない、すなわちクロールされていないと、評価の土台にすら上がれないためです。

ページがGoogleに見つかっていない原因は、サイトの設計図であるサイトマップが未送信であること、またはサイト内のどこからもリンクされていない孤立したページになっていることです。

ページ数が数百程度のブログやオウンドメディアであれば、Google Search Consoleからサイトマップを送信し、ロボットがサイト全体を巡回しやすくすることで基本的にクロールの問題は解消されるでしょう。

福田 卓馬

福田 卓馬ECサイトなどページ数が多く、規模が大きいサイトの場合は、クロールバジェットの仕組みも知っておくことが大切です。

クロールバジェットとは、クロールの割り当て数のこと。

サイトが大きすぎると、クロールの割り当てが足りないので、末端のページまでクロールされないケースも多い。

サイトが大規模すぎてクロールバジェットが足りない場合は、不要なページを削除する・クロールされないようにする(noindex処理)などして、サイト構造自体を見直さなければなりません。

記事単位の見直しならともかく、サイト単位での見直しをする場合、専門知識なしで実施してしまうと膨大な時間をかけた挙句結果が出ないというリスクも考えられますので、専門の業者に相談するのが無難です。

EXTAGE株式会社では、検索順位を上げるだけでなく、CVRの改善なども提案していますので、気軽にお問い合わせください。

✓ SEO対策、何から始めればいいか分からない

✓ 今の施策が正しいのか判断できない

✓ 外注したいが、どこに頼めばいいか分からない

\200社以上の支援実績/

※ 無理な営業は一切しません|オンライン対応可

ページがインデックス登録されていない

インデックスとは、Googleがページを見つけて、その後検索エンジンのデータベースにコンテンツを登録することです。

インデックス登録されていないページは、検索結果に表示されません。公開直後のコンテンツは、検索順位が反映されるまで4ヶ月〜1年かかると言われています。

福田 卓馬

福田 卓馬検索結果に表示されないときは、Googleのクローラーがページを発見していないのかもしれません。

Google Search Console(Googleサーチコンソール)を使用して、記事がきちんとインデックスされているかを確認しましょう。

Googleが提供する、サイトを改善するための無料のWebサイト分析ツール。

Google検索でのサイトの検索順位やクリック数、サイトのページエラーや外部サイトからの訪問数などのデータが分析できる。

具体的な確認方法としては、Googleサーチコンソールを開いて「ページ」を選択し、画面を下にスクロールしてページがインデックス登録されなかった理由を確認してください。

インデックス未登録と表示されてしまっている場合、コンテンツの質が低いなどの理由でインデックス登録されていない状態です。

必要な記事ならリライトする、不要な記事ならnoindexにするなど、適切に対処しましょう。

重複ページがある

サイト内に、内容がほぼ同じ・完全に一致するSEOの重複コンテンツが存在すると、検索順位が上がりにくくなります。

たとえば、ECサイトなどで同じ商品の色・サイズ違いなどで複数のページがあると、重複ページとみなされて全てのページの評価が下がってしまうケースが多いです。

こうした場合、やや専門的ですが「canonical」と呼ばれるタグを付与してどちらを評価してほしいかを指定したりする方法があります。

似たようなページが複数あるとき、Googleのクローラーにどちらを評価してほしいかを示すためのタグ

ブログではあまり重複ページが生じることはないかもしれません。

しかし、ECサイトで検索順位が上がらず伸び悩んでいる場合は、canonicalタグを入れてみるのもよいでしょう。

ペナルティを受けている

記事が検索圏外にある場合、記事もしくはサイトがペナルティを受けている可能性も考えられます。

Googleは定期的に手動と自動の両方で、問題のあるサイトや記事を見つけてペナルティを与えます。

ペナルティは著作権の侵害やコピーコンテンツ、スパムコンテンツ、クローキングなど、ガイドラインに違反した行為が原因です。

ユーザーとクローラー(Webサイトの情報を集めるプログラム)に対して、それぞれ違うコンテンツを見せる行為。検索エンジンに嘘の情報を伝えるため重大なペナルティとなる。

ペナルティの有無はGoogle Search Consoleで確認できます。気づかない場合もあるため、アクセス数などにも注意を向けましょう。

ペナルティを受けた場合は、解除のための対策を講じなければなりません。

なお、Googleのペナルティには以下のように手動と自動があり、それぞれ対処方法が異なります。

| 内容 | 手動ペナルティ | 自動ペナルティ |

|---|---|---|

| 概要 | Googleの担当者がチェックする重大なペナルティ | 検索アルゴリズムによって課せられるペナルティ |

| 通知 | Google Search Consoleを通じてペナルティの理由と、ペナルティを解除するために必要な手順が記載された通知が送られる | 通知なし |

| 原因の一例 | ・不正なリンク構造 ・低品質なサイトからのリンクを大量に獲得 ・質の低いコンテンツや重複コンテンツ ・クローキング(ユーザーとGoogleボットに異なるコンテンツを表示)など | ・不自然なリンク構築 ・モバイル対応が不十分 ・ページ読み込み速度が遅い ・HTTPS非対応 ・ポップアップや広告が多すぎるなど |

| ペナルティ の内容 | インデックスからの削除 | 検索順位が大きく下がる |

| ペナルティ の解除方法 | Googleに再審査リクエストを依頼 | クローラーによる再調査を待つ |

ペナルティを受けないためには「ユーザーのニーズに沿ったコンテンツを作成する」「不自然で不要なリンクは貼らない」などの対処が必要です。

検索順位が上がらない原因と対策【キーワード編】

コンテンツの品質以前に、狙っているキーワード、すなわちテーマが悪いと検索順位が上がらない可能性があります。

これからメディアを立ち上げる場合、もしくは今までなんとなくブログを書いてきたという企業様の場合、まずはキーワードから考えていく必要があるでしょう。

- キーワード選定が間違っている

- 検索結果とコンテンツに乖離がある

- ライバルが強すぎる

- 複数ページがカニバリしている

SEOのキーワード選定に関する4つの原因と、その改善策について詳しく解説します。

キーワード選定が間違っている

検索結果に上位表示されない理由は、検索意図に対して適切なキーワードを選定していないことが挙げられます。

福田卓馬

福田卓馬検索意図と関連性がないキーワードでは検索上位に表示されません。

例えば、歯医者の集客なら「虫歯痛い」「大阪 歯科医」など、ユーザーの悩みと自社のサービスが結びつくようなキーワードがベストです。

キーワード選定にはキーワード調査ツールを使用して、ユーザーが検索しているキーワードを見つけましょう。キーワード選定のツールは多種多様ですが、無料で使える代表的なものは以下の2つです。

- ラッコキーワード

- キーワードプランナー

ラッコキーワードとは、狙ったキーワードから関連するキーワードを調査できる無料のツールです。ユーザーが実際に検索しているキーワード抽出のほか、検索ボリュームの確認などができます。

キーワードプランナーは、キーワード調査やキーワード選定をするためのGoogle公式のキーワード調査ツールです。本来はGoogle広告用のツールですが、関連キーワードの調査のほかに、検索ボリュームの確認や競合サイトの多さなども無料で把握できます。

キーワード選定のコツについては、「【初心者でもできる】SEOを狙ったキーワード選定のやり方とコツを解説 」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

検索結果とコンテンツに乖離がある

そもそも検索上位に上がらないキーワードは貴社のサイトで狙うべきではないかもしれません。

対策キーワードで上位表示されているサイトと、自社のコンテンツ内容が大きく異なっている場合、検索意図を満たせていない可能性があります。

福田卓馬

福田卓馬検索意図を確かめるには、検索上位にどのようなサイトが表示されているのか傾向を探ることが先決です。

たとえば「二次会 景品」というキーワードでは、二次会におすすめの景品を購入したいというユーザーが検索するため、上位表示されているのはECサイトばかりです。したがって、記事コンテンツを作っても上位表示できる可能性は低いでしょう。

また、たとえキーワードが適切でも、タイトルやパーマリンクがSEO的に最適でないと、Googleから「このキーワードで上位表示すべき記事だ」と判断してもらえない可能性も考えられます。

狙っているキーワードはあなたのサイトのテーマに合っているのか、キーワードをきちんとタイトルや見出しに反映できているのか、一度よく考える必要があるでしょう。

ライバルが強すぎる

ライバルが多いキーワードを選ぶと、上位表示の確率が下がります。

ビッグキーワード(1単語が多い)と呼ばれるような検索ボリュームの多いキーワードは、一つの単語にニーズが多く含まれているため、ターゲットが絞れません。

福田 卓馬

福田 卓馬また、検索ボリュームが多いため大手企業をはじめ、多くの競合サイトと争うことになります!

例えば「クレジットカード おすすめ」といったキーワードは、多数のニーズを含んでおり、強い競合サイトがひしめいているため上位表示するのは困難です。

Google検索の上位表示の確率を上げるためには、キーワードプランナーなどのキーワード調査ツールを活用し、ロングテールキーワードを狙いましょう。

3語以上の検索ボリュームが少ないキーワード。棒グラフで表したときの形が「長い尻尾」に見えることから名付けられた。検索数が少ない分、よりピンポイントで興味関心が強いターゲットにリーチできる。

Google検索上位にこない状況を改善し検索で一番上に出てくるようにしたい方は「Google検索で上位表示させる対策11選|上位表示の仕組みとSEO方法を解説」の記事をご覧ください。

複数ページがカニバリしている

サイト内で似たようなテーマのページが複数存在すると、お互いの評価を食い合ってしまう「カニバリゼーション」が発生し、順位が上がりにくくなります。

例えば「SEO 対策 やり方」と「SEO 対策 方法」という異なるキーワードで記事を作成しても、内容が酷似していれば、Googleはどちらを評価すべきか判断に迷います。

結果として、両方のページの評価が分散してしまいます。

Google Search Consoleで各ページの検索キーワードを確認し、SEO対策時にはカニバリゼーションが起きていないか調査しましょう。

福田 卓馬

福田 卓馬重複しているページは、内容を統合するか、不要な方を削除するなどの対策が必要です。

似通ったページがある場合、評価が高い方のページに評価を集めるという処理が必要です。

具体的には、評価してほしいページにコンテンツを集約して、もう片方は削除するなどの方法があります。

検索順位が上がらない原因と対策【コンテンツ編】

検索順位を決定する上で最も重要な要素は、コンテンツの質です。ユーザーの悩みを解決し、満足させられる内容でなければ、Googleから高い評価を得ることはできません。

- 記事がユーザーニーズに合っていない

- イラストや動画などのビジュアル要素が少ない

- コンテンツにオリジナリティがない

- モバイルフレンドリーでない

ここでは、コンテンツの質が原因で順位が上がらない場合の4つの要因と改善策を解説します。

記事がユーザーニーズに合っていない

記事の内容が、読者が本当に知りたいこと(ユーザーニーズ)とずれていると、すぐに離脱されてしまい順位は上がりません。

専門的すぎて理解できなかったり、知りたい情報が一部しか書かれていなかったりすると、ユーザーは満足できません。

検索キーワードの裏にある読者の悩みや疑問を深く理解し、それらに対して網羅的で分かりやすい答えを提供することが、Googleからの高評価に繋がります。

例えば、「パソコン おすすめ」と検索する人は、製品リストだけでなく、価格帯や用途別の比較など、購入を決定するための総合的な情報を求めています。

福田卓馬

福田卓馬読者の悩みに寄り添い、その全てに答える質の高いコンテンツを作成することが重要です。

Googleの検索セントラルでは、ユーザーにとって有益なコンテンツがどのようなものか解説されているので、参考にしながらコンテンツの質を上げる方法を抜粋してみました。

- オリジナルで有益な情報を提供する:ユーザーの問題を解決する

- 誰でも読みやすいデザインにする:画像や図解を入れる、吹き出しの挿入など

- 見やすく読みやすい文章にする:結論から書く、漢字を多用しないなど

- モバイルでも使いやすくする:フォントや行間の調整など

- サイトの読み込み時間を速くする:画像の軽量化など

検索上位に表示される10~20記事を分析すれば、ユーザーが求める情報が推測できます。

検索意図をより正確に把握する方法は「【SEOのキホン】検索意図の読み取り方や調べ方をめちゃくちゃ詳しく解説します」で詳しく解説しています!

さらに、コンテンツを改修しても上位にこないときは、コンテンツの定期的なリライト(修正による改善や更新)も重要です。

定期的なリライトを行う主な目的は以下の3つです。

- 内容を最新の情報に更新する

- 読みやすい文章にすることで満足度を上げる

- 内部リンク(サイト内の別ページ)を貼ることでサイト全体を強化する

定期的なリライトはSEOの効果を最大限に引き出し、長期的にウェブサイトを成長させるために欠かせません。

ユーザーニーズに合った記事にするために構成案の書き方から見直したい方は「記事構成案の作り方7ステップとテンプレート4選」の記事をご覧ください。

イラストや動画などのビジュアル要素が少ない

テキストばかりの長文記事は読者にストレスを与え、内容の理解を妨げるため、検索順位が上がりにくくなります。

複雑な内容や手順を説明する場合、文章だけでは伝わりにくく、読者が途中で読むのをやめてしまう原因になります。

適切な場所にイラストや図解、動画などを配置することで、視覚的に理解を助け、読みやすさを向上させられます。滞在時間が延びることで、Googleからの評価も高まる可能性があるでしょう。

福田卓馬

福田卓馬この記事を見返してもらえばわかりますが、定期的にリスト・表・吹き出しなどが入っていますよね。

読者の理解を助けるために、文章を補完するような画像や図解を積極的に活用しましょう。情報を分かりやすく伝える工夫が、結果的に検索順位の向上に繋がります。

コンテンツにオリジナリティがない

他のサイトにある情報を単にまとめただけのような、オリジナリティのないコンテンツは高く評価されません。

Googleは、ユーザーにとって有益な、独自の情報が含まれたコンテンツを優先的に表示します。どこにでも書かれているようなありきたりな内容では、他の多くのサイトに埋もれてしまい、上位表示は困難です。

例えば、製品レビュー記事であれば、実際に使ってみた感想や独自の検証結果、専門家としての知見などを加えることで、他にはない価値が生まれます。

自身の経験に基づいた独自の視点を盛り込み、「この記事でしか得られない情報」を提供することが重要です。

モバイルフレンドリーでない

サイトがスマートフォンでの表示に最適化されていない場合、検索順位が上がらない大きな原因となります。

近年では、スマートフォンの台頭により、大部分の人はスマホからインターネット検索するようになりました。その帰結として、現在GoogleではMFI(モバイルファーストインデックス)が採用されています。

スマートフォン向けページを基準にサイトを評価する仕組みのこと

具体的には、スマートフォンで文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりすると、ユーザー体験が悪いと判断され、評価が下がります。

Googleの「モバイルフレンドリーテスト」ツールを使えば、簡単に自社サイトが対応できているかを確認できます。基本的に、WordPressなどのシステムを使ってメディア運営されている場合、最初からスマホに対応できているはずです。

もし未対応だった場合、レスポンシブデザインを導入するなど、早急な対策が必要です。

検索順位が上がらない原因と対策【サイト編】

ページがきちんとインデックスされていて、しかもコンテンツもそれなりに良いものを作っているのに検索順位が上がらない場合、サイト単位で競合に負けている可能性が高いです。

ここでは、検索順位がどうしても上がらないときのために、サイト単位でできる対策をまとめました。

- ほかの記事から内部リンクがつながっていない

- 競合よりもドメインランクが低い

- 監修者や運営元にE-E-A-Tがない

- 表示速度が遅すぎる

サイト全体に関わる4つの原因と、それぞれの対策について具体的に解説していきます。

内部リンクがつながっていない

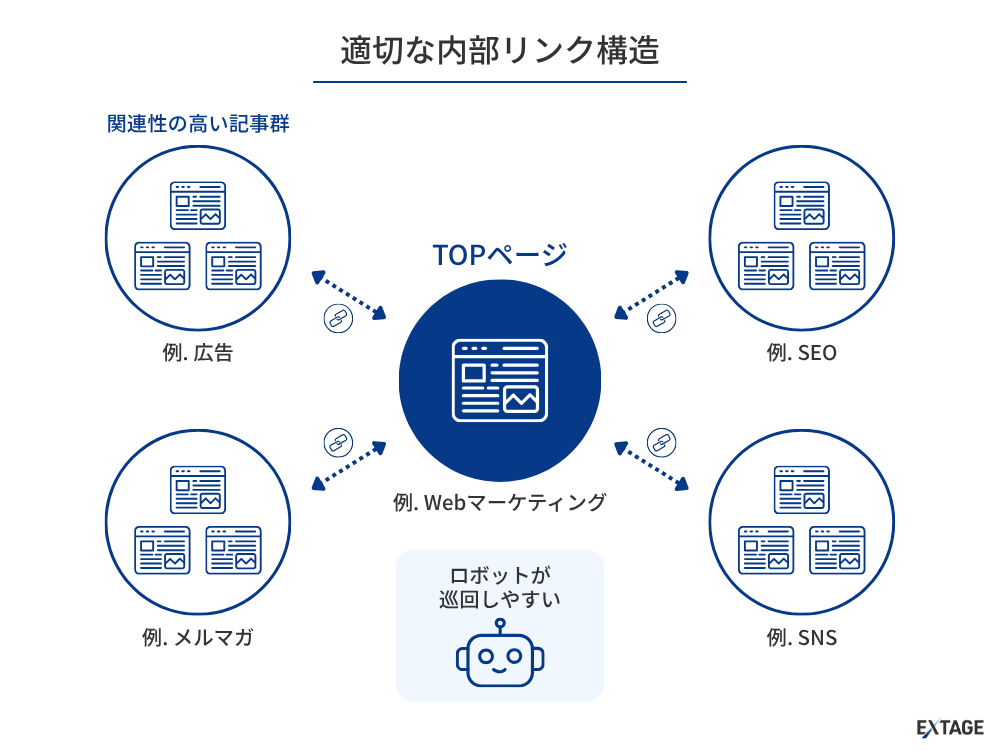

コンテンツを制作する際は、内部リンクを適切に繋げることが大切です。

内部リンクとは、同じサイト内の別のページを繋ぐリンクのことで、サイトに訪れたユーザーをよりスムーズに関連するページへ誘導するために設置します。

関連性の高い記事同士で内部リンクが設置されていれば、Googleのクローラーが記事の連関性を把握しやすくなり、結果的にサイト全体の評価が向上する可能性があります。

オウンドメディアで集客を行う際には、以下のような「トピッククラスターモデル」と呼ばれる構造になるケースが多いです。

関連性の高い記事同士で内部リンクを繋げることで、ページとページが支え合ってお互いの評価を高められるというイメージです。

福田卓馬

福田卓馬内部リンクによってサイト評価が高まれば、サイト全体の検索順位向上にもつながります。

ただし、内部リンクはむやみやたらに設置すれば良いわけではありません。

ユーザーの役に立たず、クリックされない内部リンクは逆に記事やサイトの評価を下げる原因になってしまうため、サイト設計の段階でどうやって内部リンクを繋げるか明確にしておきましょう。

競合よりもドメインランクが低い

サイト全体の信頼性を示すドメインランクが競合サイトより低いと、検索順位で不利になることがあります。

サイトの信頼性・権威性などを評価するためのスコアのようなもの。ドメインランクが高ければ高いほど、そのサイトのページも評価されやすくなる。Ubersuggest(無料)やahrefs(有料)などのツールで調べられる。

ドメインランクは、主に外部サイトからのリンク(被リンク)の質と量によって大きく左右されます。

多くの質の高いサイトからリンクされているサイトは、Googleから信頼性が高いと評価され、個別のページの順位も上がりやすくなります。

すぐにドメインランクを上げるのは難しいですが、ユーザーに役立つ質の高いコンテンツを作り続けることが最も重要です。有益な情報を提供し続けることで、自然に他のサイトから参照される機会が増えます。

福田卓馬

福田卓馬被リンクをお金で買ってドメインランクを上げようとするのはペナルティのリスクが非常に高いため、NGです。

自社のドメインパワーの目安を確認しGoogle検索で上位表示するための上げ方を知りたい方は「ドメインパワーの目安は?競合比較の方法と今すぐできる高め方を解説」の記事をご覧ください。

監修者や運営元にE-E-A-Tがない

コンテンツの質が高くても、E-E-A-Tを意識していないと検索順位を上げるのは困難です。

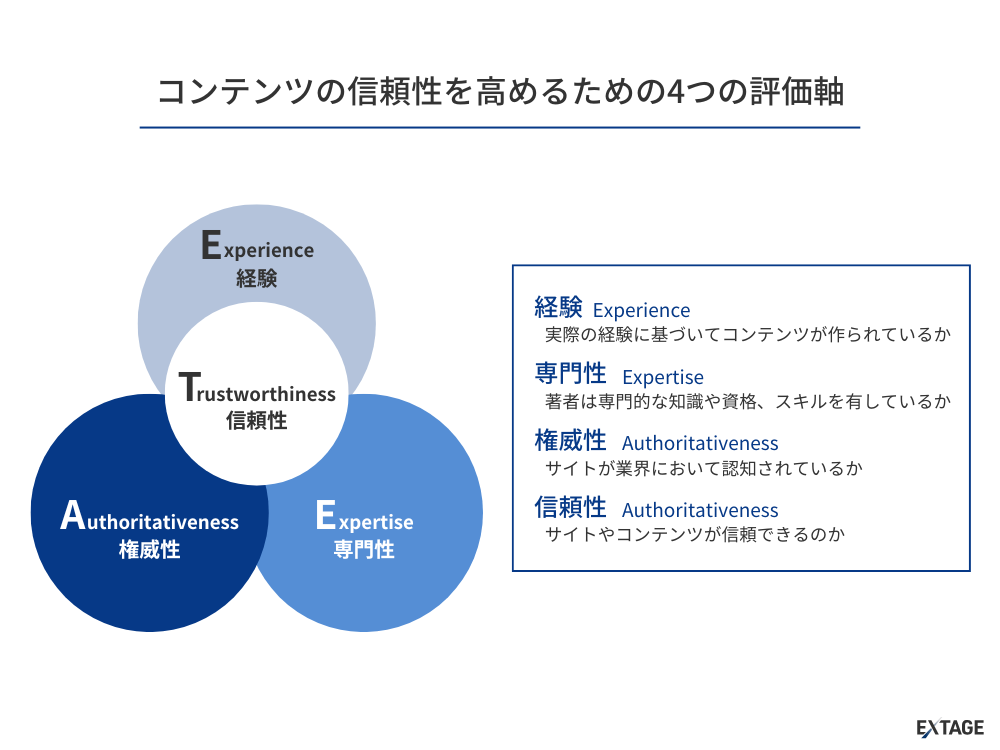

E-E-A-Tとは、以下4つの頭文字で、Googleの検索品質評価ガイドラインにも記載されています。

例えば、記事コンテンツの上部に著者・監修者の名前・実績・著書などを掲載することで、記事の専門性を高められます。

ほかにも、信頼できるコンテンツであると示すために、信頼できる公的機関からの引用を用いる、利用者の体験談を掲載するなどさまざまな対策が挙げられます。

E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。

Google検索セントラル

福田卓馬

福田卓馬とくに、医療や金融といった信頼性がより求められるジャンルでは、E-E-A-Tの重要性が高まります。

検索上位に来ない原因が信頼性不足かもと感じる方は「監修者情報の正しい入れ方|SEO効果を高めるプロフィール設計」の記事をご覧ください。

表示速度が遅すぎる

ページの表示速度が極端に遅いと、ユーザーの離脱率が高まり、検索順位にも悪影響を及ぼします。

訪問者は、ページがなかなか表示されないとストレスを感じ、コンテンツを見る前にサイトを閉じてしまいます。このようなユーザー体験の悪化は、Googleの評価を下げる直接的な原因となります。

Googleの「PageSpeed Insights」というツールで、サイトの表示速度を計測し、改善点を確認できます。画像のファイルサイズを圧縮するなど、具体的な対策を行い、快適な閲覧環境を提供することが重要です。

ユーザの使いやすさを考え、有益な情報で答えると価値のあるコンテンツと判断され、検索時に上位表示されやすくなります。

Googleの検索順位を上げるステップ

検索順位が上がらない原因を特定できたら、次に行うべきは改善の実行です。正しい手順に沿って対策を進めることで、効率的に順位を向上させられます。

- 順位が上がらない原因はどこか突き止める

- 適切な対策を実施する

- 検索順位の変動を測定する

ここでは、検索順位を実際に上げるための3つのステップを、順番に解説していきます。

STEP1:順位が上がらない原因はどこか突き止める

まずは、検索順位が上がらない原因はどこにあるのかを探りましょう。

検索順位が上がらない場合、すぐにリライトをしてコンテンツばかりを見直しがちですが、闇雲に対策しても効果は期待できません。

福田卓馬

福田卓馬検索順位が上がらない大きな原因をもう一度おさらいしておきましょう!

- インデックス関係

- キーワード関係

- コンテンツ関係

- キーワード関係

まずは、Google Search Consoleを利用して、そもそもインデックスされているのか、ペナルティは受けていないかなどを確認します。

その後、そもそも狙っているキーワードは的外れでないか、コンテンツの品質に問題はないかを確かめていく必要があります。

上記の問題を解決していって、どうしても検索順位が上がらない場合は、サイト単位で強くしていく必要があるかもしれません。

STEP2:適切な対策を実施する

原因が特定できたら、次はその課題を解決するための具体的な対策を実行します。

例えば、きちんとインデックスされていてキーワードも自社で狙えそうであれば、ユーザーニーズを再調査して情報を追記するリライトを行います。

コンテンツの改修だけで検索順位が上がらない場合、その記事に対して関連性の高いページから内部リンクをつなぐ、被リンクを増やしてサイト自体を強くするなど「コンテンツの質以外」での対策が求められます

優先順位をつけて、最も影響が大きいと思われる課題から順番に対策していきましょう。

他にも、SEOでは見出しなどの「タグ」が重要になるため、検索順位が上がらない場合は一度チェックしてみましょう。

STEP3:検索順位の変動を測定する

対策を実施した後は、必ず検索順位の変動を定期的に測定し、施策の効果を検証します。

対策が成功したのか、それとも効果がなかったのかを把握しなければ、次の改善に繋がりません。この分析と改善のサイクルを繰り返すことが、SEOの本質です。

順位チェックツールなどを活用して、対策前後の順位を記録・比較しましょう。データに基づいた効果測定を行い、継続的にサイトを改善していくことが、長期的な順位安定に繋がります。

Googleの検索順位が大幅に上がった事例

検索順位がなかなか上がらず、本当に順位が上がるのか不安に感じている企業様も多いのではないでしょうか。

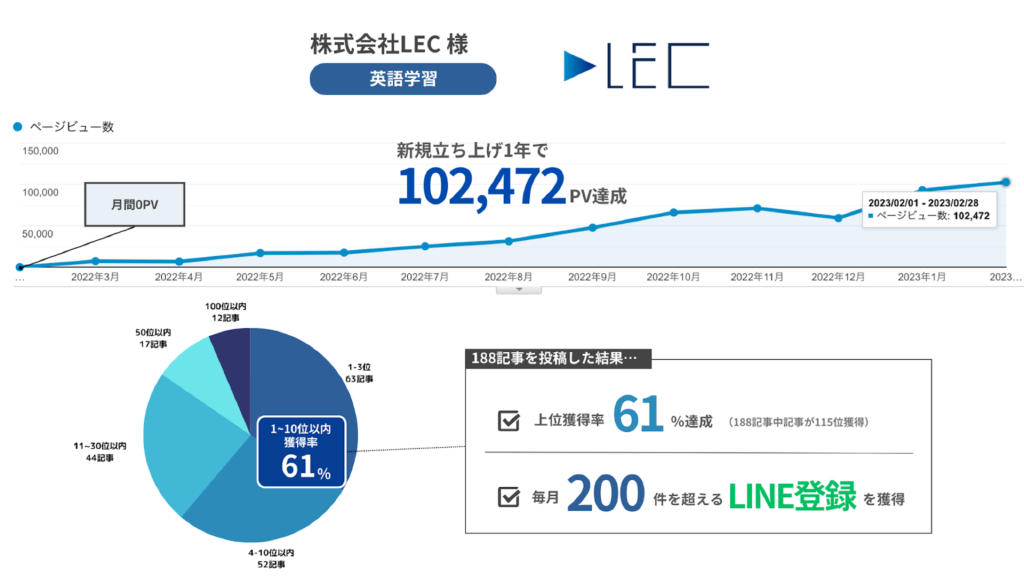

EXTAGE株式会社が支援させていただいた企業様で、検索順位が大きく上昇した事例は多々あります。たとえば、こちらのクライアント様はメディア立ち上げから1年間で上位獲得率が61%、3位以内に上がった記事は63記事にのぼります。

EXTAGE株式会社が支援させていただくうえで感じているのは、コンテンツばかり見ていても、検索順位はなかなか上がらないということです。

当記事を見ながら、コンテンツだけでなくインデックス状況・キーワード選定・サイト設計まで見直していただくと、狙っているキーワードだけでなくサイト単位で検索順位を上げられるでしょう。

どうしても検索順位が上がらないという場合、EXTAGE株式会社にご相談ください。

コンテンツの作成やリライトはもちろん、御社の事業に見合ったサイト設計やマーケティングを提案させていただきます。

よくある質問

検索順位を測定するのにおすすめのツールは?

検索順位の測定には、無料で使えるGoogle Search Consoleがおすすめです。

Google Search Consoleでは、ページごとやキーワードごとの平均掲載順位を確認できます。より詳細な分析や、競合サイトの順位も追跡したい場合は、専用の順位チェックツールの利用がおすすめです。

まずはGoogle Search Consoleから始め、必要に応じて他のツールの導入を検討しましょう。

検索順位をまとめてチェックできるツールはある?

複数のキーワードの検索順位をまとめてチェックしたいなら、ランクトラッカーがおすすめです。

対策しているキーワードを登録しておくだけで、毎日自動的に順位を取得し、レポートを作成してくれます。手動で一つずつ確認する手間が省けるため、効率的に順位変動を監視できます。

多くのキーワードを管理しているサイト運営者にとって、順位の一括チェックツールは非常に役立ちます。

AI時代のSEOで検索順位を上げるために対策すべきことはある?

AI技術が進化する現代のSEOでは、これまで以上にコンテンツの「信頼性」と「独自性」が重要になります。

AIによって平均的な品質のコンテンツが容易に作成できるため、他サイトにはない独自の経験や専門知識に基づいた一次情報の価値が相対的に高まります。

読者の悩みに真摯に向き合い、独自の価値を提供するというSEOの本質は変わりません。人間にしか書けないオリジナリティあふれるコンテンツ作りを心がけることが、今後の検索順位向上に繋がります。