「SEOって具体的に何をするの?」

「うちの会社はSEOに取り組むべきなの?」

SEOについて理解を深めたいものの、何から学べば良いかわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

SEOとは、検索エンジン最適化の略です。

Google検索で自社サイトが上位表示されるようにして、アクセスや売上を増やすための施策です。

本記事では、SEOの基礎知識から実践方法、最新のSEO情報までわかりやすくまとめました。

- SEOは広告費をかけずに集客できる

- 検索順位はコンテンツの質や信頼性で決まる

- SEO対策すべきかどうかは企業により異なる

- 効果が出るまでの期間は3ヶ月〜1年ほど

- AI時代でも基本のSEOの基本は変わらない

ざっと目を通していただければ、現場でSEO対策を実施していくに足る基礎知識が10分ほどで手に入るので、初学のマーケ担当者や経営者の方は参考にしてください。

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO・Webマーケティング支援を実施。KADOKAWA社より『文章で金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』を出版。

>>詳しいプロフィールはこちらまた、EXTAGE株式会社ではSEO対策についてより深い知識をまとめた『SEO大全』を配布しています。これからSEOについて学びたい方は参考にしてください。

SEOとは?意味をわかりやすく解説

SEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)の略です。

具体的には、GoogleやYahoo!といった「検索エンジン」で調べ物をしたユーザーに対し、自社サイトを上位に表示させてアクセスを集める施策のこと。

福田卓馬

福田卓馬SEOは複雑そうだと思われがちですが、本質は検索ユーザーに対し最適な答えを用意することに尽きます。

例えば、肩こりに悩んでいる人は「肩こり 解消法」と調べますよね。この人に対しで肩こりを治すための的確な情報を届けてあげれば、ユーザーは満足し、Googleからも評価されます。

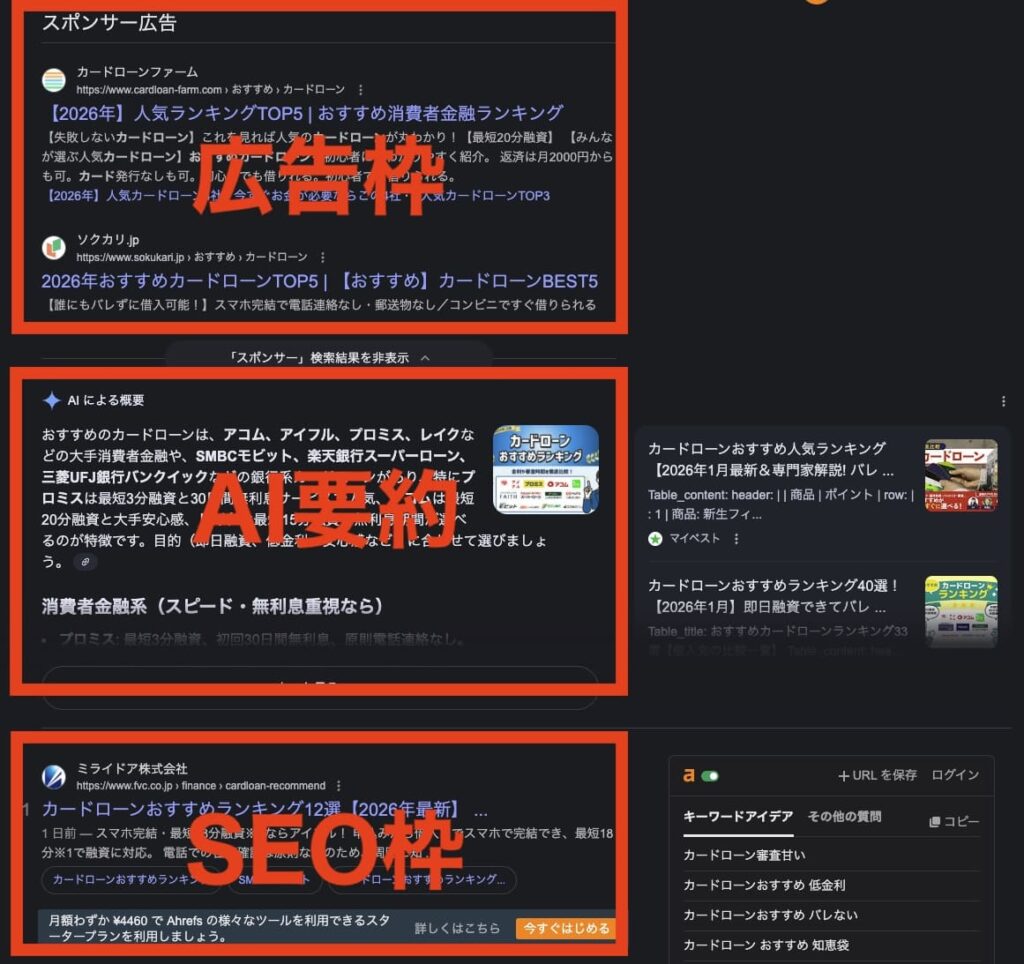

なお、検索結果には広告やAI要約など表示されています。

広告枠はお金を払えば表示できますが、SEO枠は単純にページやサイトが良いかどうかだけで順位が決まります。また、AI要約はこうした評価の高いコンテンツを引用します。

すなわち、SEOは広告費をかけずにアクセスを増やせる施策とも言えるでしょう。

SEOのしくみ

SEO対策を始める前に、検索順位が決まるまでのしくみを理解しておきましょう。本質がわかれば、どんな施策が効果的なのかも自然とわかるためです。

ここでは、Googleが検索順位を決めるメカニズムについて、以下の3つの観点から解説します。

- 検索順位は3つの基準で決まる

- ユーザーファーストが最重要視される

- 「E-E-A-T」に基づき信頼性を評価される

検索順位は3つの基準で決まる

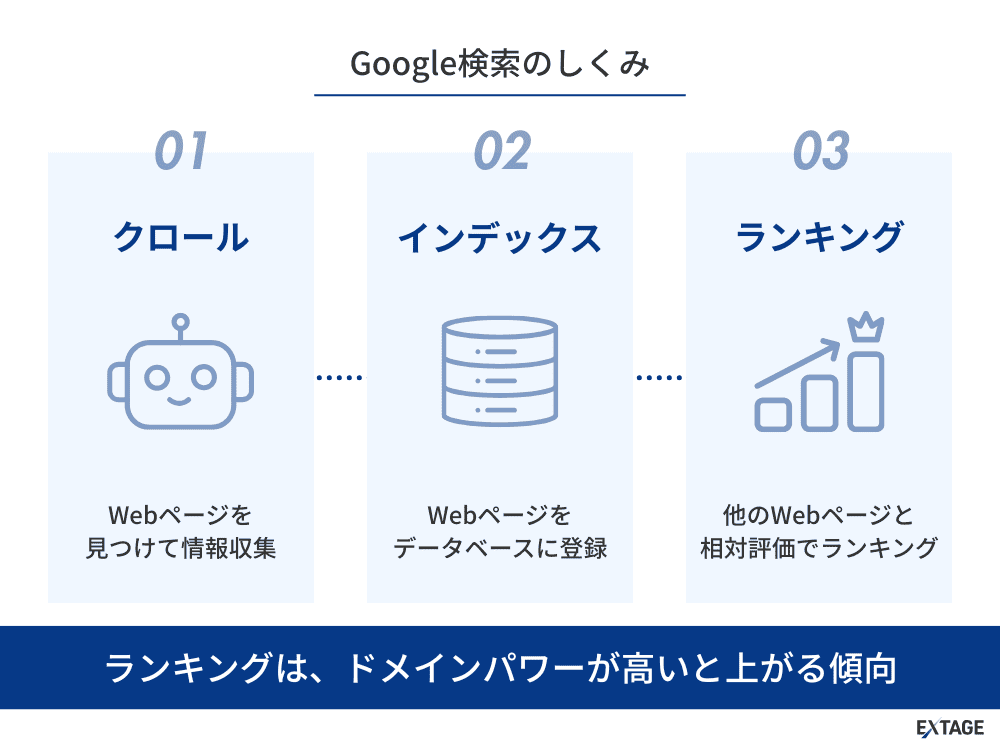

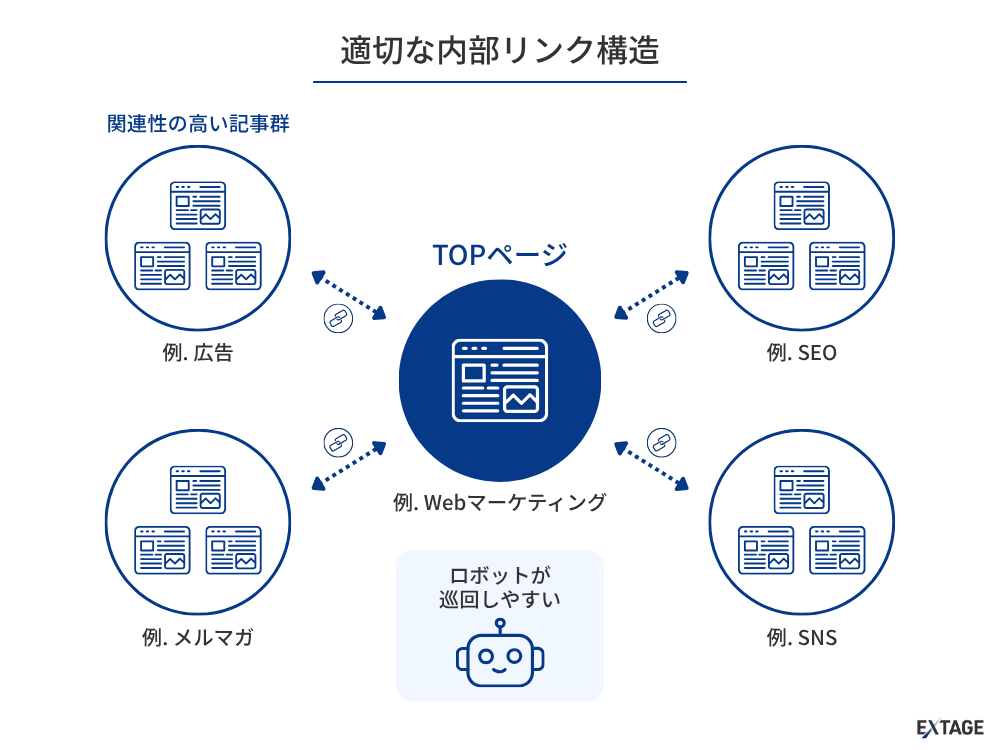

Googleの検索順位は、クロール・インデックス・ランキングという3つのステップを経て決められます。理解を早めるため図解を用意しました。

最初に、Googleの「クローラー」と呼ばれるロボットがインターネット上のWebページを巡回します。

クローラーから「これはユーザーにとって役立つコンテンツだ!」と判断されれば、Googleのデータベースに登録、つまりインデックスされます。

インデックスされたページは、他のサイトとの相対評価によりランキングされ、検索結果に表示されるというしくみです。

ランキングは、200種類以上の要素をかけ合わせた「アルゴリズム」という計算式で決められており、細かい内容は一切公開されていません。

福田卓馬

福田卓馬SEOでは、変化するアルゴリズムに対応し続ける必要があり、専門家による助言・サポートは必須です。

ユーザーファーストが最重要視される

SEOで検索順位を上げるとき、小手先のテクニックよりも大切なのがユーザーファーストの考え方です。

Google公式の「Google が掲げる 10 の事実」でも、一番にユーザーファーストの重要性が掲げられています。

ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

小手先のテクニックよりも、本当にユーザーの悩みを深く解決できているかどうかが求められます。

参考までに、「引っ越し 費用 相場」と検索する人がいた場合における良いコンテンツ、悪いコンテンツの例をそれぞれ見ていきましょう。

| ニーズ | コンテンツの内容 |

|---|---|

| 引越しの費用相場を知りたい | ◼︎良いコンテンツ 距離別・時期別の具体的な費用相場を表で紹介 ◼︎悪いコンテンツ 「引っ越し費用は業者によって異なります」だけで終わる |

| 引っ越しの費用を抑える方法を知りたい | ◼︎良いコンテンツ 費用を安くするコツまで解説 ◼︎悪いコンテンツ 自社サービスの宣伝ばかり |

| 実際にどのくらいかかるのかリアルに知りたい | ◼︎良いコンテンツ 実際の見積もり事例を掲載 ◼︎悪いコンテンツ 情報が古くて現在の相場と乖離している |

Googleは、検索したユーザーがそのページを見て「これが知りたかった」と満足するかどうかを常に見ています。

福田卓馬

福田卓馬SEO対策の第一歩は「ユーザーが何を求めているのか」を徹底的に考えることです。

「E-E-A-T」に基づき信頼性を評価される

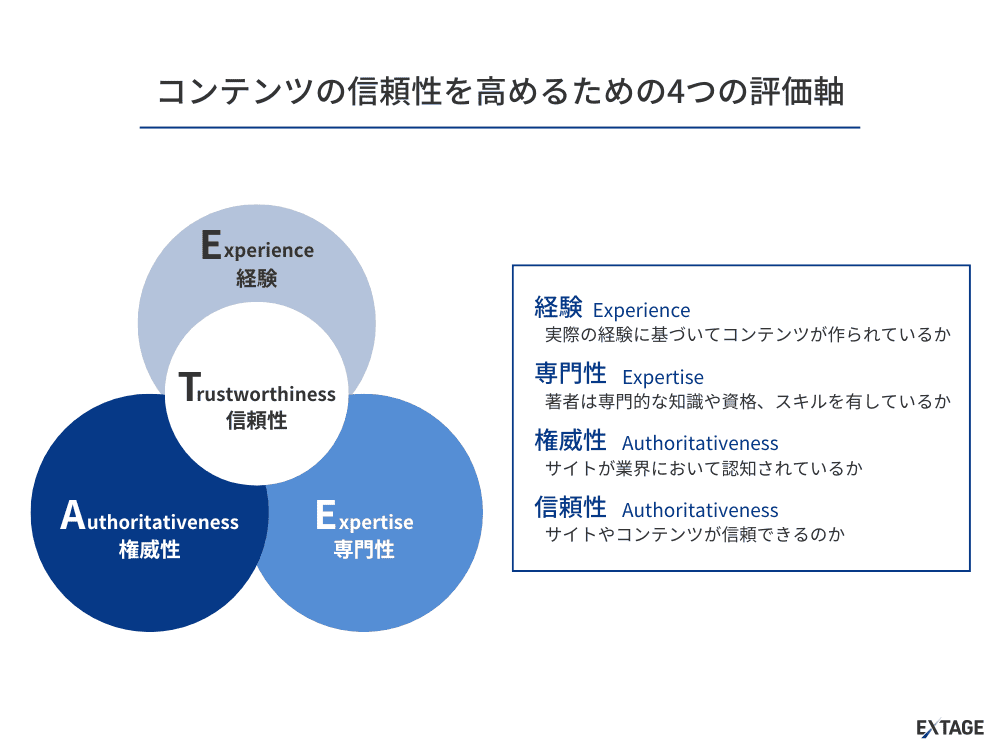

近年のGoogleは、コンテンツの質だけでなく「信頼性」をこれまで以上に重視するようになりました。

その評価基準として知られているのが「E-E-A-T」と呼ばれる4つの要素です。

たとえば、医療に関する情報について、匿名の素人が書いた記事よりも医師が監修した記事の方が高く評価されます。

福田卓馬

福田卓馬「誰が書いたのか」「どんな実績があるサイトなのか」がこれまで以上に重要になっています。

「E-E-A-T」の概念を意識したコンテンツ作りは、今後のSEOで絶対に欠かせないポイントです。

SEO対策に取り組むメリット

AIも台頭する昨今、「SEOって本当にやる意味がある?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

正直にお伝えすると、SEOには依然ほかのマーケティング手法にない大きなメリットがあります。

- 広告費をかけずに集客できる

- 購入意欲の高い顧客に直接アプローチできる

- 検索結果に表示されればブランディングになる

ほかにも、採用強化などさまざまなメリットがあるため、慎重に検討したい方は「SEOのメリット」についても併せてご覧ください。

広告費をかけずに集客できる

SEOの最大のメリットは、広告と違ってクリックされても費用が発生しないことです。

検索結果に広告を表示させる「リスティング」では、1クリックあたり数百円から数千円もの費用がかかります。仮に1クリック500円で1,000アクセスを獲得すると、広告費だけで毎月50万円もかかるのです。

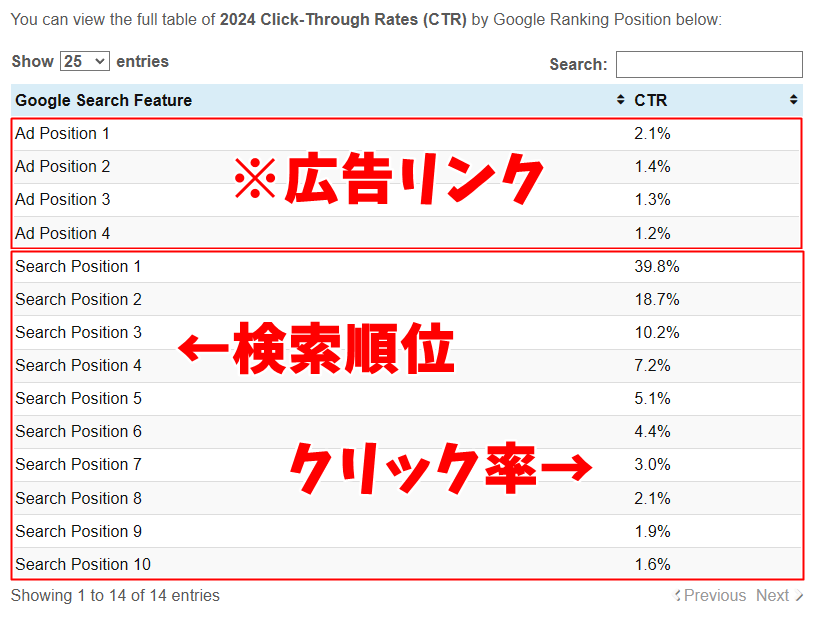

さらに、SEO枠のクリック率は広告より圧倒的に高く、アクセスを集めやすい性質があります。

SEOでは一度検索上位に表示されると、メンテナンスを続ける限りは集客を続けられます。

福田卓馬

福田卓馬時間が経てば経つ「資産型」の集客モデルだといえるでしょう。

SEOにもコンテンツの見直しなどのコストがかかりますが、広告費と比べるとはるかに費用を抑えられます。

購入意欲の高い顧客に直接アプローチできる

SEOで集客したユーザーは、SNSなどで広告を見たユーザーよりもコンバージョン率が高い傾向にあります。

Webサイトに訪れたユーザーのうち、商品の購入やサービスのお問い合わせにつながった割合のこと。

検索するユーザーは「自ら悩みを解決したい」という明確な意思を持っています。

たとえば「会計ソフト おすすめ」と検索する人は、すでに会計ソフトの導入を検討している段階。そこで「御社にぴったりの会計ソフトはこれ!」と提示できれば、成約することは難しくありません。

福田卓馬

福田卓馬検索という能動的な行動を起こしているユーザーにアプローチできるのは、SEOならではの強みです。

検索結果に表示されればブランディングになる

特定のキーワードで常に上位表示されると「この分野といえばこの会社」という認知を獲得できるため、ブランディングにつながります。

たとえば、「SEO対策」と検索して毎回同じ会社のサイトが出てくれば、自然とその会社を専門家として認識するようになりますよね。

福田卓馬

福田卓馬広告では得られない「信頼感」を構築する効果があります。

広告は「お金を払って表示されている」ことがユーザーにもわかるため、どうしても信頼性では劣ります。

反対に、SEOで上位表示されているサイトは、ユーザーに対して「Googleが認めた良質なサイト」という印象を与えられるのです。

ブランディングの観点からも、SEOに取り組む価値は十分にあるといえます。

SEO対策に取り組むデメリット

SEOには確かに大きな魅力がありますが、知っておくべきデメリットも存在します。

ここではSEOのデメリットを正直にお伝えします。

- 成果が出るまで3ヶ月〜1年ほどかかる

- アルゴリズム変動で順位が下がるリスクがある

- 継続的な分析・改善が必要になる

これらを理解したうえで、SEOに取り組むかどうかを判断してください。

成果が出るまで3ヶ月〜1年ほどかかる

SEOは即効性のある施策ではありません。

新しく作成したコンテンツがGoogleに評価されるまでには、最低でも3ヶ月、長ければ1年以上かかることもあります。

また、検索順位を上げるためのドメインパワーを高めていくには、どうしても良質なコンテンツを継続的に蓄積していく必要があります。

サイトの強さ、検索順位の上がりやすさを表す指標。運営元の信頼性やサイトの規模、ほかのサイトからリンクをもらっている数などで決まる。

来週までに成果を出したいという急ぎの場合、SEOではなく、リスティング広告を検討すべきでしょう。

福田卓馬

福田卓馬SEOはあくまで長期投資なのですぐ成果を出すのは難しいですが、そのぶん、長い目で見れば他の手法よりも投資対効果は大きいです。

アルゴリズム変動で順位が下がるリスクがある

Googleでは、年に数回ほどアルゴリズムの大規模なコアアップデートを実施します。

検索順位を決めるための基準のこと。

アップデートによって、それまで上位表示されていたページの順位が急落するケースも少なくありません。

Googleの方針やアルゴリズムは、サイト運営者側ではコントロールできない領域です。

SEOだけに依存せず、SNSやメルマガなど複数の集客チャネルを持っておくことも重要になります。

とはいえ、アップデートで順位が下がるのは、あくまでユーザーの役に立たない低品質なコンテンツです。

Googleのガイドラインに沿って、ユーザーファーストなコンテンツ制作を心がけていれば、短期的に順位が下がることはあっても深刻な影響は受けません。

福田卓馬

福田卓馬弊社の運営しているサイトでも、アップデートにより大きく順位が下がるケースはそこまで多くありません。

継続的な分析・改善が必要になる

SEOに対し、一度記事を作ったらほったらかしで集客してくれるイメージを持っている方もいるかもしれませんが、さすがにメンテナンスは必要です。

検索順位は常に変動しており、競合サイトも日々コンテンツを強化しています。公開後のデータを分析し、必要に応じてチューニングし続ける必要があります。

弊社の場合だと、以下のような作業を定期的に実施しています。

- 検索順位のモニタリング

- コンテンツの追加

- コンテンツの修正(リライト)

- セキュリティや各種指標などの確認と改善

多少手間はかかりますが、基盤が完成してしまえば、あとは広告などより少ない手間と費用で集客を続けられます。

福田卓馬

福田卓馬ここまで読んで「覚えることが多くて大変そう…」「何から手をつければいいかわからない…」と不安に感じる方も多いでしょう。

そんなあなたにおすすめなのが、SEOの全体像を1冊にまとめた『SEO大全』です。

基礎知識から実践テクニックまでを体系的に学べるだけでなく、上司への提案資料としてそのまま使えるスライド形式のサマリーも収録しています。

無料でダウンロードできますので、ぜひ社内共有用の資料としてもご活用ください。

SEO対策の必要性を見極める

すべての企業がSEOに取り組むべきとは限りません。

業種や事業規模、ビジネスモデルなどによって、SEOよりも他のマーケティング手法を優先すべきケースもあります。

そこで、SEOを実施すべきかどうかを判断する項目をまとめました。

| 要素 | 優先度が高いケース | 優先度が低いケース |

|---|---|---|

| 商品単価 | 高単価(LTVが高い) | 低単価で薄利多売 |

| 検索ボリューム | ターゲットがGoogleで検索している | そもそもGoogle検索されていない |

| 競合の強さ | 競合が弱い〜中程度 | 大手企業が独占している |

たとえば、1件あたりの受注金額が50万〜100万円を超えるような高額商材なら、SEOで月に数件のリードを獲得するだけで十分なリターンが得られます。

一方、検索ボリュームがほとんどない新しい市場では、まずSNSやプレスリリースで認知を広げる方が効果的かもしれません。

福田卓馬

福田卓馬弊社の無料相談でも、SEO対策による投資対効果に期待できない場合、お断りさせていただくケースが多々あります。

SEOといえども、どんな企業でも脳死で取り組んだほうが良い万能施策というわけではありません。

自社のビジネスモデルにおいて、本当にSEOに投資すべきか迷っている方は、詳しい判断基準を解説した「SEO対策の必要性」の記事も参考にしてください。

SEO対策は何から始める?優先順位と進め方を解説

SEO対策を始める際、施策の優先順位について悩む担当者の方は多いのではないでしょうか。

SEOでは、まず基礎となるサイト設計を練り、それから個々の具体的な対策を進めていくというのが基本的な流れです。

福田卓馬

福田卓馬船が出航する前に必ず航路を確認し、遭難しないようにするのと同じことです。

ここでは、SEO対策の5つの手順を順番に解説していきます。

- 綿密なサイト設計を立てる

- 内部対策により問題点を解消する

- 検索意図に沿ったコンテンツを制作する

- 外部対策によりサイトの評価を高める

- 継続的に分析改善をおこなう

手順1:綿密なサイト設計を立てる

SEOでいきなり記事を書き始めることはありません。

まずは「誰に・何を・どのように届けるサイトなのか」を設計することが先決です。

具体的には、以下のような項目を決めていきます。

- ターゲット(ペルソナ)の設定

- 狙うキーワードの選定

- サイト全体の構造設計

- コンテンツの優先順位

この設計段階を怠ると、あとから「そもそも狙うべきキーワードが違っていた」「記事同士の関連性がバラバラ」といった問題が発生します。

福田卓馬

福田卓馬SEOの成否はサイト設計で8割決まると言っても過言ではありません。

手順2:内部対策により問題点を解消する

サイト設計が固まったら、内部対策によってサイトが評価される土台を作っていきます。

内部対策とは、Googleのクローラーがサイトを正しく読み取れるようにするための施策のこと。

確かに、ユーザーファーストのコンテンツ制作は大事なのですが、どれだけ良いコンテンツでもクローラーに読み取ってもらえなければ評価されません。

内部対策のおろそかなサイトは、地盤がゆるゆるの土地に丈夫なレンガの家を建てているのに等しいです。

内部対策には、具体的に次のような施策が含まれます。

- 常時SSL化

- モバイル対応

- 表示速度の改善

- XMLサイトマップの設置

- robots.txtによるクロール制御

- 構造化マークアップ

- 内部リンクの調整

難しい部分も多いですが、一旦は「Googleが読み取りやすいようにする技術的な施策があるんだな」と考えておいてもらえれば大丈夫です。

福田卓馬

福田卓馬内部対策がおろそかで、良いコンテンツを作っても検索順位が上がらないというケースも多いです。

手順3:検索意図に沿ったコンテンツを制作する

コンテンツ制作では、自分が書きたいことではなく「ユーザーが知りたいこと」を書くのが大切です。

SEOでは、なんとなく記事を書き始めるのではなく、必ずユーザーの悩みに沿った「対策キーワード」をテーマにして記事を書きます。

キーワードの背後にある「ユーザーの検索意図」を読み解き、その悩みを解決するコンテンツを作成し、ユーザーのニーズと自社の商品・サービスの利用を結びつけるのが目的です。

福田卓馬

福田卓馬ユーザーのニーズに沿っていても、最終的に自社の商品・サービスの利用につながらなければ無意味です。

手順4:外部対策によりサイトの評価を高める

コンテンツ制作だけで順位を上げるのは難しいです。

サイトの根本的な評価を高める「外部対策」によって、コンテンツが検索上位にあがりやすいサイトを作っていく必要があります。

Webサイトの外部に働きかけて、サイトがGoogleから評価されやすい状態を作る施策。

外部対策の代表例は「被リンク」の獲得です。

被リンクは、他のサイトから自社サイトへのリンクのこと。Googleは「多くのサイトから引用・紹介されているサイト=信頼できるサイト」と判断します。

福田卓馬

福田卓馬ただし、不自然なリンク購入やスパム的なリンク獲得はペナルティの対象となるため、あくまで自然な形でリンクを集める必要があります。

手順5:継続的に分析改善をおこなう

SEO対策は、コンテンツを公開したら完成するというより、むしろ公開してからがスタートだといえます。

コンテンツが一発目から最高の評価を受けるケースは稀です。検索順位やクリック率、コンバージョン数などをモニタリングする必要があります。

成果が出ていないページはリライト(書き直し)を行い、より良いコンテンツへと改善していきます。

すでに公開している記事を修正・加筆する作業のこと。

福田卓馬

福田卓馬このPDCAサイクルを回し続けることが、SEOで長期的に成果を出すための秘訣です。

次の見出しから、サイト設計や各種対策、コンテンツ制作といった具体的な施策について解説していきます。

SEOのサイト設計でやるべき施策

SEOの成否の8割はサイト設計で決まります。

ここをおろそかにすると、どれだけ記事を書いても思うような成果は得られないので、サイト設計で必ず押さえておくべき施策を解説します。

- ターゲットを設定する

- 自社に合ったキーワードを選定する

- 競合サイトを分析する

一つずつ見ていきましょう。

ターゲットを設定する

SEO対策を始める前に、まずはターゲット設定で「誰の」「どんな」悩みを解決するサイトなのかを明確にしましょう。

ターゲット設定を怠ると、誰にも刺さらない中途半端なコンテンツになってしまいます。

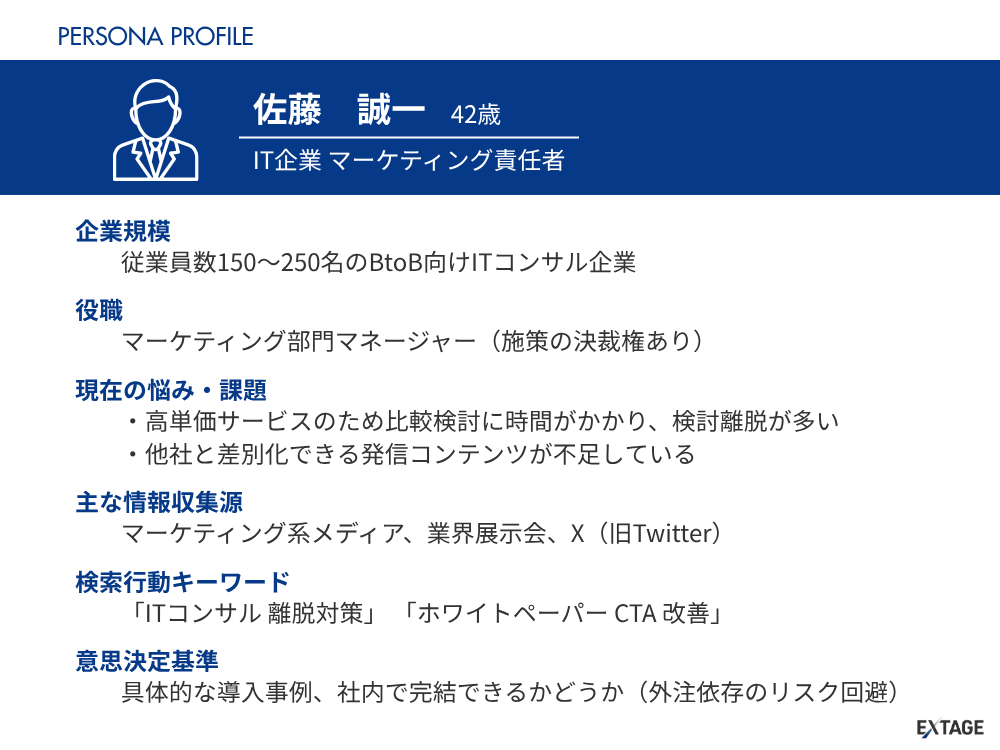

ターゲット設定では「ペルソナ」と呼ばれる架空の人物像を作成するのが効果的です。

たとえば、以下のような情報を具体的に設定します。

「30代男性のWeb担当者で、上司からSEO対策を指示されて困っている」といった具体的な人物像をイメージできると、その人に刺さるコンテンツが作りやすくなります。

自社に合ったキーワードを選定する

ターゲットが決まったら、次はその人が検索しそうなキーワードをリストアップしていきます。

キーワード選定を間違えると、順位が上がらない、またはコンバージョンからズレたコンテンツができて、成果の出ないメディアになってしまいます。

ここでは、狙うべきキーワードの種類について解説します。

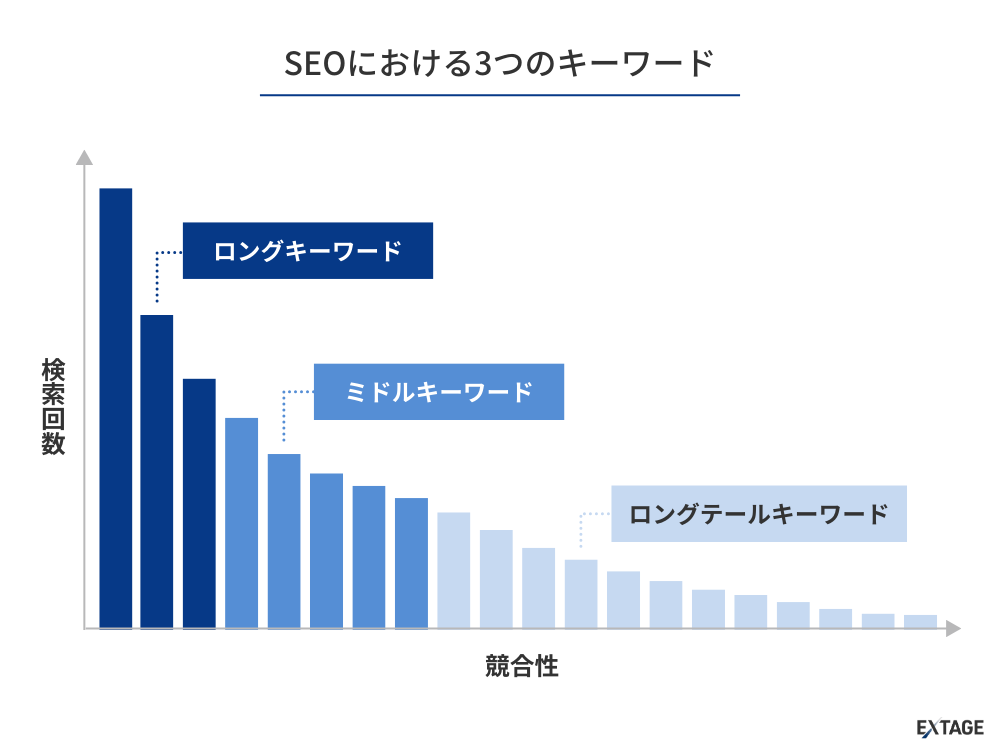

ビッグ〜ミドルキーワード

ビッグキーワードとは、月間検索数が数万回以上ある、検索ボリュームの大きいキーワードのことです。

当該キーワードが月間で検索される回数のこと。検索ボリュームが大きいキーワードは、その分アクセスを集められるが、競合も激しい傾向にある。

たとえば「SEO」「ダイエット」「転職」といった単語1つのキーワードがこれに該当します。

ミドルキーワードは「SEO 対策」「ダイエット 方法」のように、2語程度の組み合わせで、検索数が数千〜数万回程度のキーワードです。

福田卓馬

福田卓馬サイトの「テーマ」を表す主要キーワードとなりますが、競合も強いため上位表示の難易度は高くなります。

ロングテールキーワード

ロングテールキーワードとは、3語以上の組み合わせで、検索ボリュームが比較的少ないキーワードです。

たとえば「SEO キーワード 選定 コツ」「ダイエット 40代 女性 お腹」といったものが該当します。

検索数は少ないものの、検索意図が明確で競合も弱いため、上位表示を獲得しやすいのが特徴です。

また、具体的な悩みを持って検索しているユーザーが多いため、コンバージョン(成約)にもつながりやすい傾向があります。

福田卓馬

福田卓馬作ったばかりのメディアでは、まずロングテールキーワードから対策していくのが定石です。

とはいえ、近年では競争激化により、競合の強いロングテールキーワードも多いです。

競合サイトを分析する

キーワードを選定したら、実際にそのキーワードで検索して上位表示されているサイトを確認しましょう。

競合分析では、以下のポイントをチェックします。

- どんな内容が書かれているか

- 記事の文字数やボリュームはどのくらいか

- どんな構成(見出し)になっているか

- 自社が勝てる余地はあるか

上位表示されているサイトは、Googleから「このキーワードに対する正解」と認められた存在です。

その「正解」を参考にしつつ、競合にはない独自の価値を加えることで、後発でも上位表示を狙えるようになります。

SEOの「内部対策」でやるべき施策

サイト設計が完了したら、次はサイト内部の構造を最適化する「内部対策」に取り組みます。

このセクションでは、内部対策で必ず押さえておくべき施策を解説します。

- titleタグとmeta descriptionを最適化する

- 見出しタグ(h1〜h6)を正しく設置する

- 内部リンクで重要ページに評価を集約する

- ページ表示速度を改善する

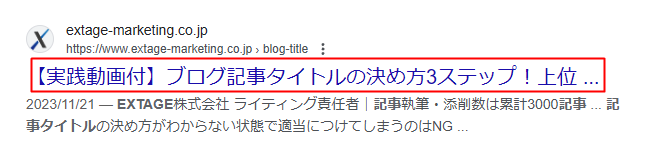

titleタグとmeta descriptionを最適化する

タイトルとメタディスクリプションは、検索結果に表示される要素のこと。

記事の見え方がイマイチだと、クリック率(CTR)が下がり、検索順位が高いのにアクセスが上がりにくいという事態に陥ります。

それぞれの最適化ポイントを解説します。

titleタグにキーワードを自然に含める

titleタグ(タイトルタグ)は、検索結果で最も目立つ要素です。

タイトルがユーザーニーズを捉えていないと、役に立たなさそうなサイトだと思われてクリックを避けられ、結果的にアクセスが落ちてしまいます。

クリックされやすいタイトルを付けるポイントは、以下のとおりです。

- 対策キーワードをタイトルの前半に配置する

- 文字数は30〜35文字程度に収める

- 具体的な数字を入れる

- ユーザーがクリックしたくなる魅力的な表現を心がける

実際に、タイトルを最適化しただけでクリック率が2倍以上になった事例も多くあります。

福田卓馬

福田卓馬実際に対策キーワードで検索して、競合サイトと比べて目立っているかどうかを調査するのも有効です。

meta descriptionはベネフィットを組み込む

meta description(メタディスクリプション)は、検索結果のタイトル下に表示される説明文です。

直接的な順位への影響はありませんが、クリック率を高めるためには非常に重要です。

最適化のポイントは以下の通りです。

- 文字数は100〜120文字程度に収める

- 記事を読むことで得られるメリットを明確に伝える

- ユーザーの悩みに寄り添う表現を使う

- 行動を促すフレーズを入れる

メタディスクリプションを設定しても、自動的にGoogleが記事の内容を抜粋してしまうケースもあります。とはいえ、設定しておくに越したことはありません。

福田卓馬

福田卓馬タイトルが競合と似通っている場合、メタディスクリプションの内容で読んでもらえるかどうか決まることもあります。

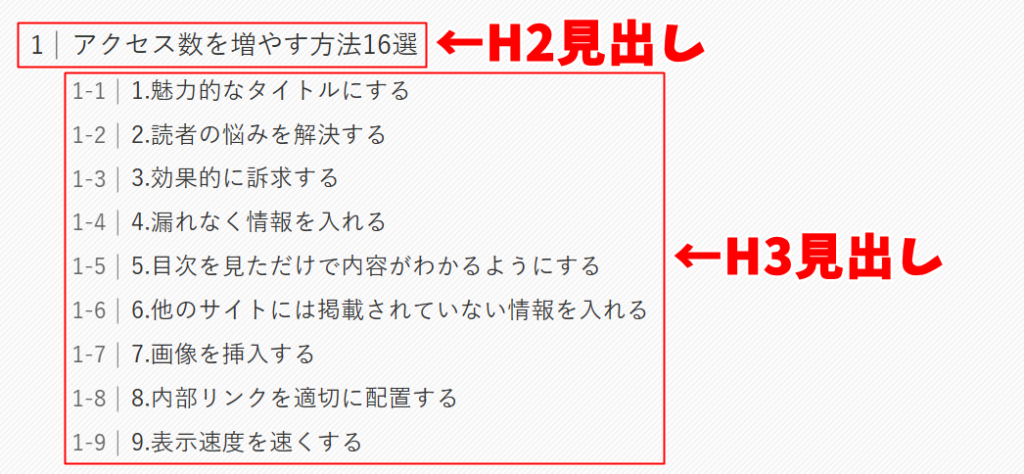

見出しタグ(h1〜h6)を正しく設置する

見出しタグは、記事の構造をGoogleとユーザーの両方に伝える重要な役割を担います。本の目次のように、階層構造を意識して設定することが大切です。

ここでは、各見出しタグを設定するポイントを解説していきます。

h1タグは1ページに1つだけ設定する

h1タグは、そのページのタイトルに相当する見出しで、原則として1ページに1つだけ設定します。

通常はページのタイトル(記事タイトル)にh1タグを使用し、それ以外の場所では使わないようにしましょう。

h1タグを複数設置すると、Googleがページの主題を正しく理解できなくなり、結果的に狙ったキーワードで順位が上がらなくなる可能性があります。

福田卓馬

福田卓馬基本的には、タイトル=H1と考えてもらって差し支えありません。

h2〜h4タグで論理的な階層構造を作る

コンテンツは、h2〜h4タグでマトリョーシカのような分かりやすい階層構造にしましょう。

本でいうなら、h2タグは章、h3タグは節のような役割を持ち、さらに細かく分けたいときだけh4タグを使用します。

見出しは入れ子構造になっているのが理想的で、h2の下にいきなりh4が来たり、h3の下にh2が来たりすると構造が崩れてしまいます。

福田卓馬

福田卓馬h1→h2→h3→h4の順番で、正しい階層構造を作ることを心がけてください。

なお、あまり細かく分けすぎてもわかりづらいため、h5〜h6を使用することはほぼありません。

内部リンクで重要ページに評価を集約する

内部リンクとは、同じサイト内の別ページへのリンクのことです。

内部リンクを適切に設置することで、ユーザーの回遊性を高め、Googleの評価を重要ページに集約できます。

トピッククラスターモデルを実装する

内部リンクを考える際に、重要なのがトピッククラスターモデルの考え方です。

関連するコンテンツを内部リンクで繋いでグループ化する構造のこと。

トピッククラスターモデルでは、中心にピラーページ(まとめ記事)を置き、周囲にクラスターページ(詳細記事)を配置します。

例えば、フルーツというピラーページがあれば、それに関連するブドウ・イチゴ・バナナといったクラスターページを配置していくイメージです。

関連性の高い記事同士を繋げることで、Googleから「このサイトは〇〇というトピックについて詳しい」と評価され、サイト全体の検索順位が上がりやすくなります。

福田卓馬

福田卓馬ユーザー目線で見ると、関連性の高いコンテンツを自由に行き来できるので便利ですね。

アンカーテキストにキーワードを含める

関連するトピックを内部リンクで繋げるのは重要ですが、内部リンクならなんでも良いわけではありません。

内部リンクを繋げるときは、アンカーテキストにキーワードを含めることを意識しましょう。

リンクが設置されている文字列のことです。

「詳しくはこちら」「ここをクリック」といったあいまいな表現だと、Googleはリンク先の内容を理解できず、適切に評価が行きわたりません。

正しくは「SEOの内部対策について詳しく解説した記事はこちら」のように、リンク先の内容がわかる具体的なキーワードを含めましょう。

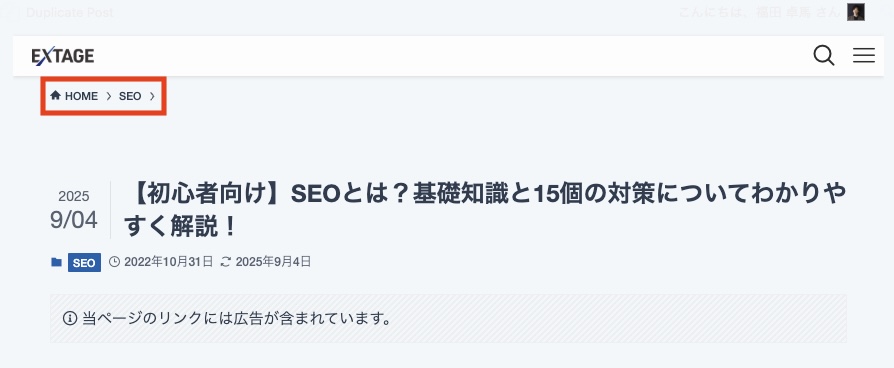

パンくずリストを設置する

トップページの配下にある各ページには、パンくずリストを設けてサイト構造を把握しやすいようにしましょう。

ユーザーが現在サイト内のどこにいるかを示すナビゲーションのこと。

パンくずリストは、「ホーム > SEO対策 > 内部対策」といった形で表示されます。

パンくずリストがあれば、ユーザーはサイト内で迷子にならず、自分が今どの位置にいるのか分かりやすくなります。

加えて、Googleもパンくずリストをみてサイト構造を正しく理解できるようになり、結果的に検索順位が高まります。

パンくずリストは、WordPressなどのCMSを使っていればプラグインで簡単に設置できます。

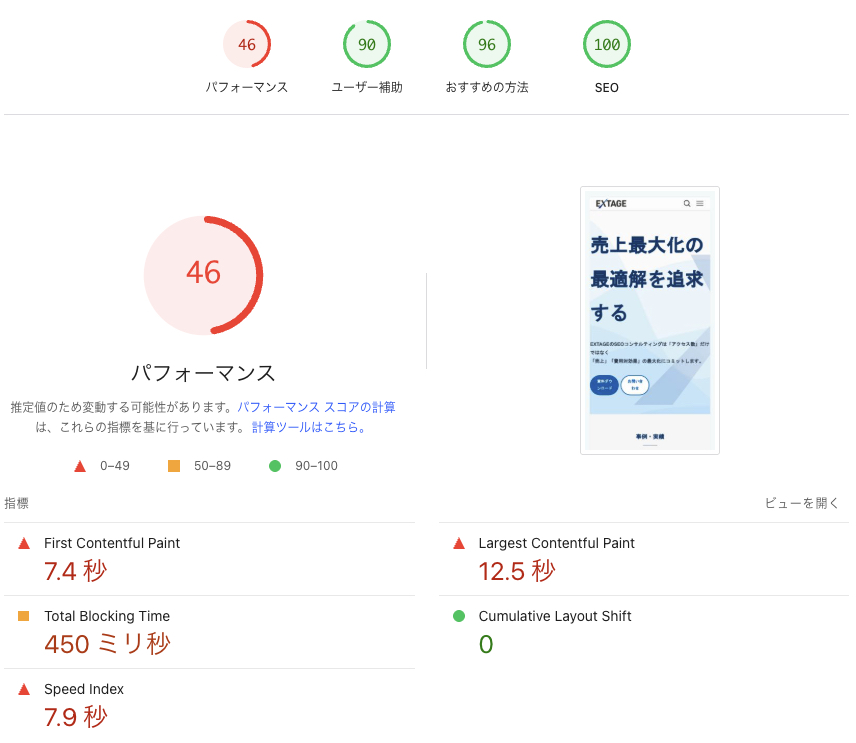

ページ表示速度を改善する

あなたは調べ物をしている時、ページの読み込みが遅くてイライラし、ブラウザバックした経験はありませんか?

SEOでユーザーに役立つ最高のコンテンツを作るには、ページの表示速度も重要です。Googleでも、ユーザー経験の一環として表示速度を評価基準に含めているほど。

PageSpeed InsightsにあなたのサイトのURLを入力するだけで、現在のスコアがわかります。

ここでは、スコアが悪い場合の主な改善方法について解説していきます。

画像を圧縮してファイルサイズを削減する

ページの表示速度が遅い主要因は、サイズの大きい画像ファイルです。

ページに埋め込まれている画像ファイルのサイズが大きすぎると、その分読み込みが遅くなり、ページのパフォーマンスが下がってしまいます。

Googleの調査によると、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増加すると、直帰率が32%増加するそうです。

サイトに訪れたユーザー全体のうち、すぐに離脱したユーザーの割合。

画像を最適化する方法は以下の通りです。

| 方法 | 詳細 | おすすめツール |

|---|---|---|

| 画像圧縮 | ファイルサイズを小さくする | TinyPNG、Squoosh、ImageOptim |

| フォーマット変換 | WebPなど次世代フォーマットを使用 | Squoosh、WordPressプラグイン |

| サイズ調整 | 必要以上に大きな画像を使わない | 表示サイズに合わせてリサイズ |

| 遅延読み込み | 画面に表示されるまで読み込まない | Lazy Load(WordPressは標準対応) |

特に、画像ファイルを「WebP形式」に変更するだけで、JPEGやPNGと比較して30〜50%程度ファイルサイズを削減できるため、積極的に採用しましょう。

WordPressを使用している場合は、プラグイン「EWWW Image Optimizer」を導入すると、アップロード時に自動で圧縮・変換してくれます。

不要なプラグインやJavaScriptを削除する

WordPressなどのCMSを使用している場合、プラグインの入れすぎがサイトを重くする原因になります。

既存のCMSなどに対して、機能を追加するためのプログラム。

プラグインは便利な機能を追加できる反面、入れすぎると、以下のような問題を引き起こすことがあります。

| 問題 | 詳細 |

|---|---|

| 表示速度の低下 | プラグインごとにJavaScriptやCSSが読み込まれる |

| サーバー負荷の増加 | データベースへのアクセスが増える |

| セキュリティリスク | 更新されていないプラグインは脆弱性の原因に |

| プラグイン同士の競合 | 機能が干渉してエラーが発生することも |

ほかにも、サイトに余計なJavaScriptやCSSが大量に読み込まれていて、表示速度が下がってしまっているケースも多いです。

Webサイトにアニメーションなどの動きをつけるためのプログラミング言語のこと。

まずは現状を把握し、ボトルネックとなっている部分から優先的に改善していきましょう。

SEOの「外部対策」でやるべき施策

内部対策でサイトの土台を整えたら、次は「外部対策」によってサイトの評価を高めていきます。

このセクションでは、外部対策で実施すべき施策を解説します。

- 質の高い被リンクを獲得する

- 競合サイトの被リンク元を分析する

- 低品質な被リンクを否認する

- サイテーション(言及)を増やす

質の高い被リンクを獲得する

被リンクとは、他のサイトから自社サイトへのリンクのことです。

Googleは、多くのサイトから引用・紹介されているサイトを信頼できるサイトと判断するため、被リンクはSEO評価を高める重要な要素となります。

ただし、どんなリンクでも良いわけではありません。

サイト評価を高めるには、自社サイトと関連性があり、なおかつ信頼性の高いところからリンクを飛ばしてもらう必要があります。

業界メディアに寄稿・インタビュー掲載を依頼する

権威のあるメディアからの被リンクは、SEO評価を大きく高めます。

特に業界の専門メディアや大手ニュースサイトからのリンクは、「この会社は信頼できる」というシグナルをGoogleに送ることができます。

具体的なアプローチ方法は以下の通りです。

| 方法 | 詳細 | 難易度 |

|---|---|---|

| 寄稿記事の執筆 | 業界メディアに専門家として記事を寄稿する | 中 |

| インタビュー取材 | メディアの取材に応じ、記事で紹介してもらう | 中 |

| 専門家コメント | 記事の中で専門家としてコメントを提供する | 低 |

| ゲスト出演 | ポッドキャストやウェビナーに出演する | 中 |

寄稿記事を依頼する際のポイントは以下の通りです。

- メディアの読者層と自社のターゲットが一致しているか確認する

- 宣伝色の強い内容ではなく、読者に価値を提供する内容にする

- 執筆者プロフィールに自社サイトへのリンクを含めてもらう

- 継続的な関係構築を意識する

いきなり大手メディアに寄稿するのはハードルが高いかもしれません。

まずは業界の中堅メディアや、個人が運営する専門ブログなどからアプローチしてみましょう。

プレスリリースを配信する

プレスリリースは、新商品のリリースや調査結果の発表など、ニュース性のある情報を広く発信する手段です。

うまく活用すれば、ニュースサイトやメディアに取り上げてもらい、自然な被リンクを獲得できます。

プレスリリースで被リンクを獲得するまでの流れは以下の通りです。

- ニュース性のある情報をまとめる

- プレスリリースを作成する

- 配信サービスを通じて発信する

- メディアが記事にして紹介してくれる

- 記事内に自社サイトへのリンクが設置される

プレスリリースのネタになる情報の例を挙げてみましょう。

| カテゴリ | 具体例 |

|---|---|

| 新商品・サービス | 新機能のリリース、価格改定 |

| 調査・研究 | 独自アンケート調査の結果、業界レポート |

| 受賞・認定 | 業界賞の受賞、認証の取得 |

| 提携・協業 | 他社との業務提携、共同プロジェクト |

| イベント | セミナー開催、展示会出展 |

| 採用・組織 | 新拠点オープン、専門家の入社 |

主なプレスリリース配信サービスを以下にまとめておきます。

- PR TIMES

- ValuePress

- @Press

なお、プレスリリースを配信するには、基本的に数万円ほどの費用がかかります。

SNSでシェアされやすいコンテンツを作る

SNSで拡散されるコンテンツを作ることも、被リンク獲得につながる重要な施策です。

SNSで多くシェアされると、以下のような良い循環が生まれます。

- SNSで話題になる

- 多くの人の目に触れる

- ブロガーやメディアが記事で紹介してくれる

- 被リンクが増える

- SEO評価が向上する

どんなコンテンツがシェアされやすいのか、以下にまとめました。

| 要素 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 独自データ | 他にはない一次情報 | 自社で実施したアンケート調査結果 |

| 図解・インフォグラフィック | 視覚的にわかりやすい | 複雑な概念を1枚の図にまとめる |

| 網羅的なまとめ | 「これさえ見れば大丈夫」な情報 | 〇〇の完全ガイド、△△100選 |

| 意外性のある情報 | 「へぇ、そうなんだ」と思わせる | 業界の常識を覆すデータ |

| 実用的なツール | 今すぐ使える | 無料テンプレート、チェックリスト |

| タイムリーな情報 | 今話題のテーマ | 最新のトレンド分析 |

特に効果的なのは「独自の調査データ」です。

たとえば「実態調査」「アンケート結果」などは引用されやすいコンテンツ。用意するのに手間がかかりますが、その分だけ被リンク獲得の効果も高くなります。

福田卓馬

福田卓馬「誰かに教えたくなる」「保存しておきたい」と思わせるコンテンツ作りを意識しましょう。

競合サイトの被リンク元を分析する

どこから被リンクをもらえばいいかわからない場合、競合サイトを比較するのがおすすめです。

ここでは、競合サイトの持っている被リンクを参考に、被リンクを増やす方法を解説していきます。

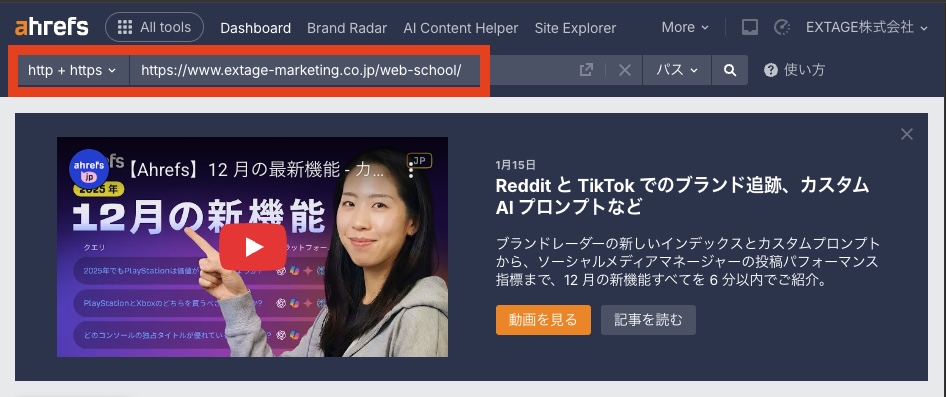

無料ツールAhrefsやUbersuggestで調査する

被リンクの調査には、AhrefsやUbersuggest、Mozなどのツールが便利です。

ツールを使えば、競合サイトの被リンク元を確認できるので「競合がどんなサイトからリンクを得ているか」を把握することで、自社が狙うべきターゲットが見えてきます。

参考までに、Ahrefsで競合サイトの被リンクを調べる方法を紹介します。

競合サイトを開いて、一旦トップページに移動し、URLをコピーします。

投稿やニュース記事ではなく、トップページのURLを取得しないと、そのページに遷移している被リンクしかわからないため注意しましょう。

Ahrefsを開き、検索窓に先ほどのURLをペーストします。

左メニューにある「被リンク」をクリックすると、競合サイトが獲得している被リンクの一覧が表示されます。

右上の「エクスポート」をタップすれば、CSVファイルなどにダウンロードできるので便利です。

ただし、リンクの右下に「SPAM」と書かれているリンクは、良質ではない被リンクと判断されているため、参考にする必要はありません。

福田卓馬

福田卓馬Ahrefsは月額2万円ほどと決して安くはないのですが、競合調査に役立つため、契約することをおすすめします。

競合が獲得している被リンク元にアプローチする

競合サイトを紹介しているメディアがあれば、自社も掲載を依頼できる可能性があります。

被リンクの掲載を依頼する際は、次のような項目を入れて、相互にメリットがあることを伝えるようにしましょう。

- 被リンクを依頼する旨

- 被リンクの意味とメリット

- 自社サイトと相手サイトの掲載場

すべてが成功するわけではありませんが、地道な営業活動が被リンク獲得につながります。

低品質な被リンクを否認する

被リンクはSEOにプラスの影響を与えますが、スパムサイトからの低品質なリンクはマイナス評価の原因となる可能性があります。

定期的にチェックし、問題があれば対処しましょう。

Googleサーチコンソールで被リンクを確認する

被リンクの状況を把握するには、Googleサーチコンソールの「リンク」レポートが便利です。

定期的にチェックすることで、新しく獲得したリンクや、スパムサイトからの不審なリンクを発見できます。確認手順は以下の通りです。

Googleサーチコンソールにログインしたら、画面左下にある「リンク」をタップします。

レポートでは以下の情報を確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 上位のリンクされているページ | 被リンクが多いページのランキング |

| 上位のリンク元サイト | どのサイトからリンクされているか |

| 上位のリンク元テキスト | どんなアンカーテキストでリンクされているか |

レポートでは、新しいリンクが増えているか、きちんと自社と関連性が高くて更新されているサイトからリンクされているかを確認しましょう。

福田卓馬

福田卓馬月に1回程度は確認する習慣をつけておきましょう。

スパムリンクをリンク否認ツールで処理する

なかには、あなたのサイトの評価を意図的に下げようとして、質の悪い被リンクを飛ばしてくる業者も少なくありません。

明らかにスパム的なサイトからのリンクが見つかった場合は、Googleの「リンク否認ツール」を使用して対処できます。

特定のリンクを「無視してほしい」とGoogleに伝えるための機能。

否認が必要なリンクの例は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| リンク販売サイト | 有料でリンクを販売しているサイト |

| 自動生成サイト | 意味のないコンテンツが大量にあるサイト |

| アダルト・ギャンブル系 | 関連性のない怪しいサイト |

| 外国語スパム | 読めない言語の明らかに不審なサイト |

| リンクファーム | 相互リンクだけを目的としたサイト群 |

リンク否認ツールの使用手順は以下の通りです。

- 否認したいURLまたはドメインをテキストファイルにまとめる

- Google Search Console のリンク否認ツールにアクセス

- テキストファイルをアップロード

- Googleが処理するまで待つ

ただし、リンク否認ツールはむやみに使用すると逆効果になります。特に、以下のケースでは使用しない方が良いでしょう。

| 使用を避けるべきケース | 理由 |

|---|---|

| 判断に迷うリンク | 無害なリンクを否認すると、SEO効果を失う |

| 自分でコントロールできるリンク | まずはリンク元に削除依頼をする |

| 低品質だが悪意のないリンク | Googleは自動的に無視している可能性が高い |

基本的に、Googleはスパムリンクを自動的に検出し、無視する仕組みを持っています。リンク否認ツールは「明らかにスパム」と判断できるリンクに限定して使用しましょう。

サイテーション(言及)を増やす

サイテーションとは、リンクがなくても社名やサービス名がWeb上で言及されることを指します。Googleはリンクだけでなく、このような「言及」も評価の参考にしているといわれています。

企業名・サービス名をSNSで発信する

SNSで自社のブランドやサービスについて積極的に発信することで、サイテーションを増やすことができます。

サイテーションが増えると、間接的にSEO評価の向上につながります。さらに、SNSでブランド名が浸透すると、指名検索(ブランド名での検索)が増加するという副次的効果も。

福田卓馬

福田卓馬指名検索の増加は、Googleに対して「このブランドは認知されている」と伝えるシグナルになります。

SNSでブランド認知を高めるためのポイントは、以下の通りです。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 統一したブランド表記を使う | 「株式会社〇〇」「〇〇」など表記ゆれを避ける |

| プロフィールを充実させる | 事業内容、強み、URLをわかりやすく記載する |

| 定期的に発信する | 週に数回は投稿し、存在感を維持する |

| 有益な情報を提供する | 宣伝ばかりでなく、フォロワーに価値を提供する |

| ハッシュタグを活用する | 関連するハッシュタグで露出を増やす |

SNS運用は即効性のある施策ではありませんが、継続することで着実にブランド認知が高まります。

口コミサイトやレビューサイトに登録する

Googleマップや業界特化の口コミサイトに登録することも、サイテーション獲得につながる重要な施策です。

特に、BtoB企業や店舗ビジネスの場合は、以下のようなサイトへの登録を検討しましょう。

| カテゴリ | サービス例 |

|---|---|

| 地図・ローカル | Googleビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス |

| BtoB口コミ | ITreview、BoxIL、比較biz |

| 飲食 | 食べログ、ホットペッパーグルメ、Retty |

| 美容 | ホットペッパービューティー、楽天ビューティー |

| 宿泊 | 楽天トラベル、じゃらん、Booking.com |

| 企業情報 | Wantedly、OpenWork、転職会議 |

また、登録後して終わりではなく、積極的に口コミを集める施策も重要です。

- サービス利用後にレビュー依頼のメールを送る

- 店舗であれば会計時にQRコードで誘導する

- 良い口コミにはお礼のコメントを返す

- 悪い口コミには真摯に対応し、改善につなげる

SEO効果だけでなく、ビジネス全体にプラスの影響をもたらす施策だといえるでしょう。

SEOの検索意図に合ったコンテンツの作り方

「SEO=記事を書くこと」だと思っている方も多いですが、ただ記事を書けばいいわけではありません。重要なのは、検索意図に合った質の高いコンテンツを作ることです。

このセクションでは、SEOで成果を出すコンテンツの作り方を解説します。

- 対策キーワードの検索意図を分析する

- 競合上位記事を分析する

- 読みやすく離脱されない記事構成のコツ

- E-E-A-Tを高める書き方

対策キーワードの検索意図を分析する

コンテンツ制作の第一歩は、ユーザーが何を知りたくて検索したかを深掘りすることで、これを「検索意図の分析」と呼びます。

弊社がどのように検索意図を調べているのか、わかりやすく解説します。

ユーザーニーズを洗い出す

まずは、対策したいキーワードで調べるユーザーがどのようなニーズを持っているのかを洗い出しましょう。

ユーザーニーズには、主に以下の3種類があります。

| ユーザーのニーズ | 想定されるアクション |

|---|---|

| 顕在ニーズ | 読者が今すぐ知りたいと思っている情報 |

| 潜在ニーズ | 読者にとって緊急性はないが、知っておきたい情報 |

| インサイト | 顧客自身も気づいていない深層心理 |

ユーザーニーズを調べるには、AIに聞いてみるのはもちろん、次のような方法もおすすめです。

- 実際にそのキーワードで検索してみる

- Yahoo!知恵袋で同じ悩みを持つ人の質問を確認する

- Googleのサジェストキーワードを確認する

例えば、「メイク やり方」で調べる人は、メイクのやり方という顕在ニーズだけでなく、メイクを上手くこなすことでキレイになりたいという潜在ニーズを持っています。

さらに、キレイになることで職場での存在感を発揮したい、自己肯定感にあふれる人生を送りたいというインサイトをもっている可能性もあるでしょう。

福田卓馬

福田卓馬潜在ニーズやインサイトまで深ぼっていかないと、表面的で浅い記事が出来上がってしまいます。

記事のゴールを考える

先ほど分析したニーズを踏まえて、読者にどうなってほしいかというゴールを設定しましょう。

ゴールはただ読者が満足して終わるものではなく、コンバージョンにつながる内容であることが大切です。

ユーザーが自社の商品・サービスの購入、利用、お問い合わせなどを

参考までに、SEO記事に求めるべきゴールの例を以下にまとめました。

| ゴールの例 | 想定されるアクション |

|---|---|

| 悩みを解決する | 記事を読んで満足し、ブックマークや共有をする |

| 商品を購入する | 記事内のリンクから商品ページへ遷移する |

| 資料をダウンロードする | フォームに入力して資料請求する |

| 問い合わせをする | お問い合わせページへ遷移する |

ただし、キーワードによっては読者がすぐにコンバージョンに結びつかないこともあります。

コンバージョンから遠い記事では、メルマガ・LINEへの登録、および資料ダウンロードといったハードルの低いコンバージョンに誘導しましょう。

競合上位記事を分析する

上位表示されている記事は、Googleからこのキーワードに対する一種の正解と認められているため、コンテンツを作るうえで参考になります。

ここでは、競合比較のやり方や考え方について解説しています。

上位記事の見出しや文字数を調査する

上位10サイトの記事を確認し、上位表示される要因を探っていきましょう。

- どんな見出し構成になっているか

- 記事の文字数はどのくらいか

- 共通して書かれている情報は何か

- 画像や図解は使われているか

上位記事の多くに含まれている項目は、ユーザーニーズが高く、上位表示のために網羅すべき情報である可能性が高いです。

見出しや本文でなく、テンプレートや診断ツールといった要素までチェックしておくと、本当にユーザーが求めているコンテンツを理解できます。

競合にない独自情報や一次情報を考える

競合と同じ内容を書くだけでは、後発組が上位表示を獲得するのは難しいです。

すでに上位表示されている記事に勝つには、競合にはない独自コンテンツが必要になります。

特に、以下のような一次情報はユーザーからもGoogleからも評価されやすいです。

- 自社の実体験やノウハウ

- 独自に実施した調査やアンケート結果

- 専門家へのインタビュー

- わかりやすいオリジナル図解

「この記事にしかない情報がある」と思ってもらえることが、上位表示への近道です。

読みやすく離脱されない記事構成のコツ

インターネットの記事は、小説などと違ってじっくり読まれない傾向があるため、すぐに答えがわかる端的なコンテンツ作りが大切です。

ここでは、SEOに沿った記事構成の作り方をまとめました。

結論を冒頭に書いて読者の疑問に即答する

Web文章では、結論ファーストが鉄則です。

最初に結論を述べ、その後で理由や詳細を説明する「PREP法」を用いるのがおすすめです。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(結論の再提示)

福田卓馬

福田卓馬冒頭で結論がわかれば、ユーザーは「この記事には自分が求めている情報がある」と判断して読み進めてくれます。

参考までに、PREP法で書かれた文章の例を紹介します。

朝の運動習慣は、忙しいビジネスパーソンにこそおすすめです。

なぜなら、短時間でも継続すれば、健康面だけでなく仕事のパフォーマンスも向上するからです。私自身、毎朝30分のジョギングを3ヶ月続けた結果、体重が5kg減り、日中の集中力が格段に上がりました。

まずは週2回、15分からでも始めてみてください。

この記事もほとんどのセクションでPREP法が用いられているので、意識しながら読んでみるとよいでしょう。

見出し・箇条書き・図解でスキャン読みしやすくする

コンテンツ内には、文章だけでなく見出し・図・イラストといったビジュアル要素を入れることも大切です。

検索ユーザーは、文章を最初から最後までじっくり読むのではなく、見出しや太字を頼りに「スキャン読み」をするためです。

コンテンツを作るときは、以下のポイントを意識して、流し読みでも内容が伝わるようにしましょう。

- こまめに見出しを入れて区切りを作る

- 重要な部分は太字にする

- 複数の項目は箇条書きで整理する

- 複雑な内容は図解やイラストで説明する

- 適度に画像を入れて視覚的な休憩を入れる

テキストをすべて読んでもらおうという前提は捨てて、図解や表、見出しだけでざっくりと理解してもらえるコンテンツ作りを意識してください。

E-E-A-Tを高める書き方

作成したコンテンツを評価してもらうには、サイトの信頼性、すなわち「E-E-A-T」が重要です。

ここでは、コンテンツのE-E-A-Tを高める具体的手法を紹介していきます。

執筆者・監修者のプロフィールを明記する

記事の上部、または下部に誰が書いた記事かを明示することで、信頼性が大きく向上します。

記事の冒頭や末尾に、執筆者や監修者のプロフィールを掲載しましょう。

プロフィールには以下の情報を含めるのが効果的です。

- 氏名(できれば顔写真も)

- 経歴・実績

- 保有資格

- 専門分野

- SNSアカウントへのリンク

監修者なら誰でも良いわけではなく、できる限り専門性が高く、社会的信用度が高い人物を明記しましょう。

福田卓馬

福田卓馬昨今のSEO対策では、執筆者・監修者情報の明記はほぼ必須レベルです。

公的機関や信頼できる情報源を引用する

データや主張の根拠を示す際は、信頼性の高い情報源を引用しましょう。

特に、以下のような情報源は信頼性が高いと評価されます。

- 政府機関や公的機関のデータ

- 学術論文や研究機関の発表

- 業界団体の調査レポート

「〇〇省の調査によると…」「△△大学の研究では…」のように出典を明記することで、情報の正確性を担保できます。

情報を引用するときは、必ず引用タグを使い、引用元へリンクを送りましょう。

SEO対策の分析改善の手引き

記事を公開してからが本当のSEO対策のスタートです。

ここでは、SEO対策の効果を測定し、継続的に改善していくための方法を解説します。

- 必須ツールを導入する

- 追いかける指標とKPIを決める

- ツールを見て改善アクションを決める

- 週次・月次でPDCAサイクルを回す

必須ツールを導入する

SEO対策には、最低限以下のようなツールが必須です。

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス4(GA4)

どちらも無料で使えるので、今すぐ登録しておきましょう。

登録方法をわかりやすくお伝えしていきます。

Googleサーチコンソールを登録する

Googleサーチコンソールは、SEO対策を行う上で絶対に欠かせない無料ツールです。

まだ登録していない方は、今すぐ設定することをおすすめします。確認できる主な情報は以下の通りです。

| 機能 | 活用方法 |

|---|---|

| 検索パフォーマンス | 流入しているページ・キーワードやクリック率、検索順位がわかる |

| ページ | ページが正しくインデックスされているかわかる |

| インデックス作成 | インデックスされていないページを発見 |

| エクスペリエンス | ユーザー体験の問題点を発見 |

| リンク | リンク戦略の効果を確認 |

| セキュリティ | ハッキングやマルウェアの検知 |

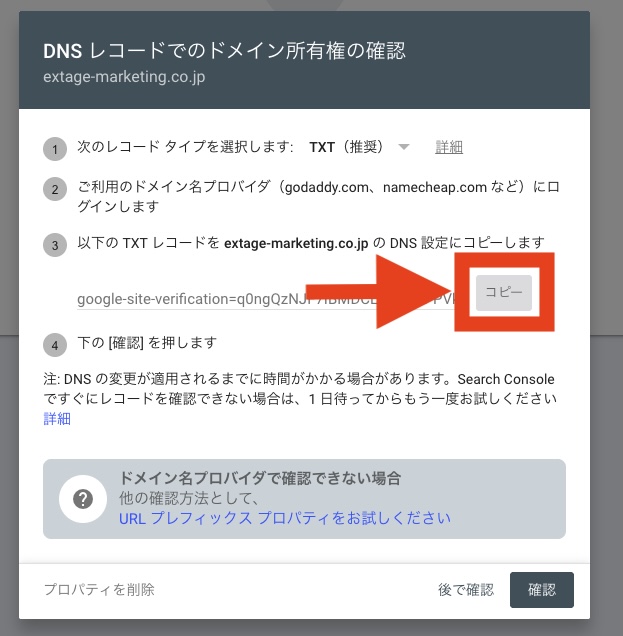

登録手順は以下の通りです。

ドメインの欄に、自社のブログ・ホームページのURLを入力して「続行」をクリックします。

所有権の確認方法はいくつかありますが、簡単なのは「HTMLタグ」をサイトの内に設置する方法です。

レコードの横にある「コピー」をクリックして、HTMLタグをサイト内に埋め込み、確認を押すとデータ収集がスタートします。

WordPressを利用している場合、「Insert a header or footer」などのプラグインを導入して挿入すると簡単です。

登録後、データが蓄積されるまで数日かかることがありますので、早めに設定しておきましょう。

Googleアナリティクス4(GA4)を設定する

Googleアナリティクス4(GA4)は、サイトに訪れたユーザーの行動を分析するための無料ツールです。

サーチコンソールが「検索結果からサイトに来るまで」を分析するツールなら、GA4は「サイトに来た後の行動」を分析するツールです。

両方を併用することで、SEO施策の効果を多角的に測定できます。

| レポートの種類 | 活用方法 |

|---|---|

| 全体レポート | サイトのユーザー数やアクセス数、イベント数などを俯瞰できる |

| ユーザー獲得 | ユーザー数とエンゲージメント数、イベント数などのユーザー行動がわかる |

| トラフィック獲得 | ユーザーがどの集客チャネルからサイトに訪れているかを判断できる |

| ページとスクリーン | ページごとの表示回数やユーザー数、イベント数がわかる |

| eコマース | サイト内で商品が閲覧された数、カートに追加された数、購入数、収益などがわかる |

設定手順は以下の通りです。

Googleアナリティクスにアクセスして、「測定を開始」からアカウントを作成します。

アカウント名を自由に決めます。

例えば、EXTAGE株式会社なら「EXTAGE WORKS」といったわかりやすい名称を設定しましょう。

チェックはそのままにして「次へ」をタップします。

プロパティ名も同様で問題ありません。

業種と事業規模を選択して「次へ」をタップします。

次のページでビジネス目標を選択したら、画面下の「作成」をタップします。

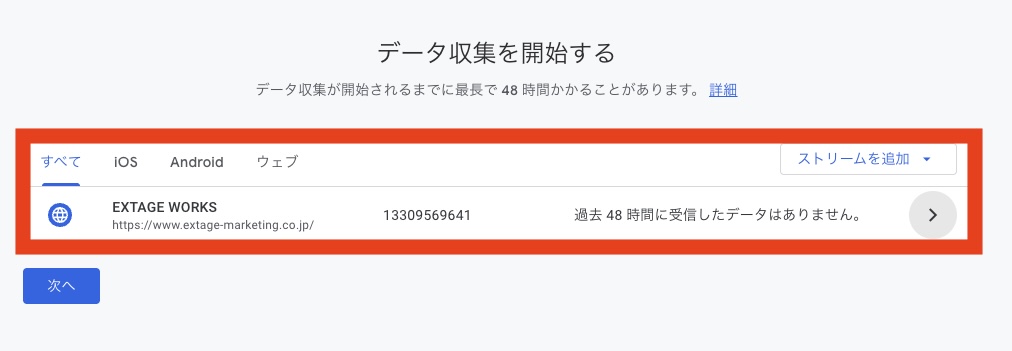

正しくデータ収集するためにストリームを設定します。

まずはデータ収集を開始するページで「ウェブ」を選択してください。

自社サイトのURLとストリーム名(プロパティ名と同じでOK)を入力し、右上の作成して続行をタップします。

ストリームが完成したら、ストリーム名をタップしてください。

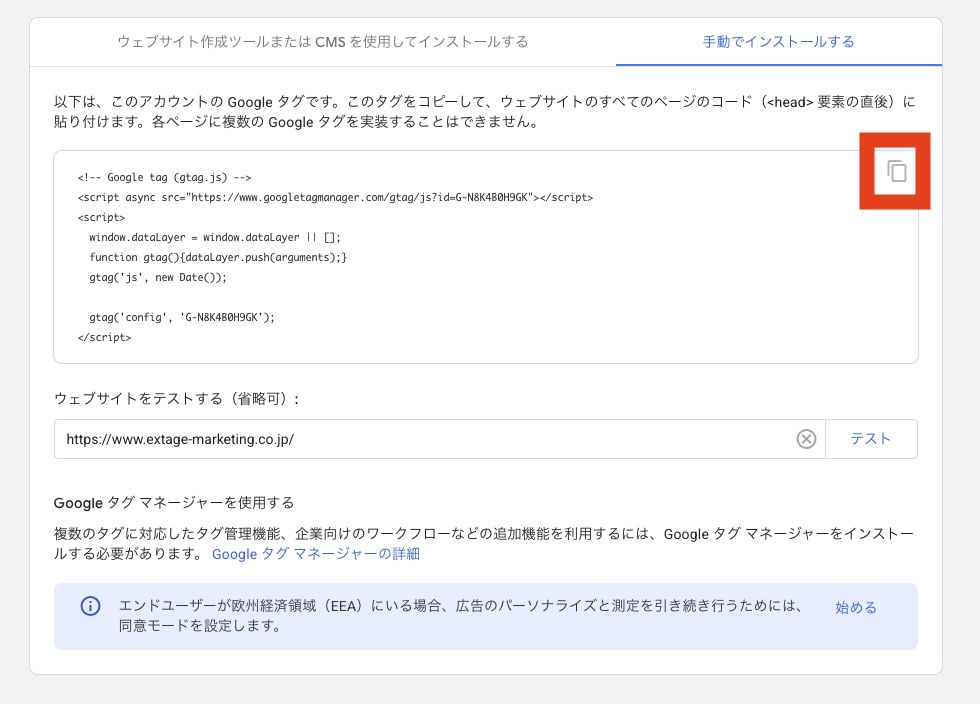

右上にある「タグの実装手順を表示する」をタップした後、上部タブを「手動でインストールする」にします。

表示されたコードをコピーして、サイト内のheadタグに貼り付けると測定できるようになります。

難しい場合「ウェブサイト作成ツールまたは CMS を使用してインストールする」から、WordPressのプラグインを用いて設定しても問題ありません。

追いかける指標とKPIを決める

ツールで数値を計測できるようになったら、次はどの数値を追いかけるのか決めましょう。

あらかじめKPIを決めておくことで、どこを目指してサイトを改善すれば良いのか明確になります。

重要業績評価指標のこと。ビジネスにおいて、最終目的である売上を達成するために、中間目標として設定される。

福田卓馬

福田卓馬例えば、売上1,000万円というゴールを分解すると「5万アクセス × 商品閲覧数10% × 商品単価2,000円」あれば実現できるとわかります。

少し難しい話になってきましたが、SEOにおける目標設定は非常に大切なので、必ず目を通しておいてください。

検索順位・表示回数・クリック率

Googleサーチコンソールでは、ユーザーがサイトに入ってくる前段階の指標、すなわちページの表示回数や検索順位、クリック数などがわかります。

以下のような指標を組み合わせて分析すれば、サイトの改善ポイントが見えてきます。

| 状況 | 考えられる原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 順位は高いがCTRが低い | タイトル・説明文が魅力的でない | タイトルやメタディスクリプションを調整する |

| 表示回数は多いが順位が低い | ポテンシャルはあるがサイト自体の評価が足りない | 監修者をつける、外部対策を検討する |

| 順位もCTRも高いが流入が少ない | 対策キーワードの検索ボリューム自体が少ない | より検索ボリュームの大きい対策キーワードを再検討する |

| 全体の順位が急に下がった | コアアルゴリズムアップデートが起こった | しばらく様子を見る |

上記で述べているような原因はあくまで仮説です。

福田卓馬

福田卓馬仮説を立てて、対策を取っても数値が改善されない場合、別の施策を立てていきましょう。

流入数・セッション数

GA4では、ユーザーがサイトに訪れた後のアクションがわかります。

今回は、特に混同されやすい以下3つの指標について詳しく解説します。

| 指標 | 定義 | 違い |

|---|---|---|

| ユーザー数 | サイトを訪れた人の数 | 同じ人が複数回訪問しても1カウント |

| セッション数 | サイト訪問の回数 | 同じ人が3回訪問すれば3カウント |

| ページビュー数 | 閲覧されたページの総数 | 1回の訪問で5ページ見れば5カウント |

これらの関係性を理解しておきましょう。

ユーザー数 < セッション数 < ページビュー数

100人のユーザーが150回訪問し、500ページを閲覧した場合、ユーザー数:100、セッション数:150、PV:500

アクセス数を正確に測るには、さまざまな軸に分けて分析する必要があるため、一例を表にまとめました。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| オーガニック検索に絞って確認 | 広告やSNS経由の流入と分けて分析する |

| 期間比較で推移を見る | 前月比、前年同月比で成長を確認 |

| 季節性を考慮する | 業界によっては特定の時期に流入が増減するので、前年比で比較する |

流入数が増えていても、それがSEOの成果かどうかは、流入経路を分解して確認する必要があります。

リストインやコンバージョン

SEOの最終目的はアクセスを増やすことではなく、ビジネス成果を出すことです。どれだけ流入が増えても、問い合わせや購入につながらなければ意味がありません。

コンバージョン(CV)に関する指標を理解しておきましょう。

| 指標 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| コンバージョン数 | 目標達成の回数 | 問い合わせ10件、資料請求20件 |

| コンバージョン率(CVR) | 訪問者のうちCVした割合 | 1,000訪問で10件CV → CVR 1% |

| リストイン | メールアドレス等の情報取得 | メルマガ登録、会員登録 |

BtoB企業の場合、よく使われるCVの種類は以下の通りです。

| CVの種類 | 難易度 | ユーザーの購買意欲 |

|---|---|---|

| 資料ダウンロード | 低 | まだ情報収集段階 |

| メルマガ登録 | 低 | 継続的に情報を得たい |

| セミナー申込 | 中 | 本格的に検討を始めている |

| 無料相談・見積もり依頼 | 高 | 導入を前向きに検討中 |

| 問い合わせ・商談申込 | 高 | 購入意欲が高い |

GA4でコンバージョンを計測するには、事前に「コンバージョンイベント」を設定する必要があります。

設定手順は以下の通りです。

- GA4の管理画面で「イベント」を設定

- 目標となるアクションをイベントとして定義

- そのイベントを「コンバージョンとしてマーク」する

福田卓馬

福田卓馬流入数とコンバージョン数を紐付けて分析することで、「どの記事が成果に貢献しているか」が見えてきます。

ツールを見て改善アクションを決める

最後に、ツールを見てどのようにサイトを改善していくのか一例を紹介していきます。

順位が下がったページを特定する

サーチコンソールで順位が下がっているページを見つけたら、原因を仮説立てて対策を打ちましょう。

順位が下がったページを見つける方法は以下の通りです。

- サーチコンソールの「検索パフォーマンス」を開く

- 「日付」で期間を比較

- 「ページ」タブで各ページの順位変動を確認

- 大きく順位が下がっているページを特定

順位が下がる原因と対策は、以下のように整理できます。

| 原因の仮説 | 確認方法 | 対策 |

|---|---|---|

| 競合が強化された | 上位サイトを確認 | 自社記事もリライトして情報を充実 |

| 情報が古くなった | 公開日・更新日を確認 | 最新情報に更新 |

| 検索意図とずれている | 上位サイトの内容と比較 | 構成から見直し |

| コアアップデートの影響 | 下落時期とアップデート時期を照合 | E-E-A-Tを強化 |

| 技術的な問題 | サーチコンソールでエラー確認 | エラーを修正 |

| 被リンクの減少 | リンクレポートを確認 | 新たな被リンク獲得施策 |

順位変動は日常的に起こるものなので、一時的な変動に一喜一憂する必要はありません。

しかし、主要キーワードで大きく順位が下がった場合は、速やかに原因を特定し、対策を打つことが重要です。

離脱率が高いページを見つけてリライトする

GA4で離脱率(直帰率)が高いページを見つけたら、コンテンツの改善を検討しましょう。

離脱率が高いということは「ユーザーがそのページを見て、期待した情報がないと判断して離脱している」可能性があります。

離脱率が高い原因と対策を整理します。

| 原因 | 確認方法 | 対策 |

|---|---|---|

| 冒頭で期待に応えていない | 最初の数行を客観的に読み直す | 結論を冒頭に持ってくる |

| 文章が読みにくい | スマホで実際に読んでみる | 見出し・箇条書き・図解を追加 |

| 求めている情報がない | 検索意図を再分析 | 足りない情報を追記 |

| ページの表示が遅い | PageSpeed Insightsで確認 | 画像圧縮、不要なコードを削除 |

| デザインが見づらい | 実機で確認 | フォントサイズ、行間、余白を調整 |

| 次のアクションがわからない | ページ下部を確認 | CTAボタンや関連記事リンクを追加 |

弊社では、リライトすべき記事の基準を以下のように決めています。

- コンバージョンに近い

- 検索順位が11〜30位

- 競合サイトに勝てる見込みがある

リライト後は必ず効果を測定しましょう。

週次・月次でPDCAサイクルを回す

SEOで成果を出すには、定期的なモニタリングと改善のサイクルを回し続けることが重要です。

おすすめは以下のようなルーティンです。

| 頻度 | 確認内容 |

|---|---|

| 週次 | ・主要キーワードの順位変動 ・インデックス状況 |

| 月次 | ・流入数の推移 ・CV数の推移 ・リライト対象の選定 |

| 四半期 | ・全体戦略の見直し ・新規コンテンツ計画の策定 |

福田卓馬

福田卓馬モチベーションだけで対策し続けるのは困難なので、必ず改善を続けられるだけのしくみを作りましょう。

SEOの効果が出るまでの期間は3ヶ月〜1年

SEOは即効性のある施策ではありません。

一般的に、効果が出始めるまでには3〜6ヶ月、安定した成果が出るまでには半年〜1年程度かかります。

これは、Googleがコンテンツの質を慎重に判断し、徐々に評価を高めていくためです。

福田卓馬

福田卓馬「1ヶ月やったけど効果がない」と諦めるのは、あまりにも早すぎます。

焦らず、長期的な視点で取り組むことが成功の秘訣です。

なぜそこまで時間がかかるのか、期間を短縮する方法はあるのかについて詳しく知りたい方は「SEOの効果が出る期間」についての詳細記事もご覧ください。

SEO対策にかかる費用の目安

SEO対策にかかる費用は、自社で内製する場合、外部に委託する場合で大きく異なります。

ここでは、SEO対策にかかるリアルな相場感をお伝えしていきます。

詳しい料金体系や相場について知りたい方は「SEO対策の費用」についての詳細記事もあわせてご確認ください。

内製の場合:月数万円

自社のスタッフがSEO対策を行う場合、必要なコストは月額数万円程度です。内訳を以下にまとめました。

- SEOツールの利用料:月額1万円〜3万円程度

- サーバー・ドメイン代:月額数千円程度

- 人件費:担当者の工数分

ツール代とサーバー代だけならそこまで費用はかかりません。

しかし、実際にはスタッフの人件費や学習コスト、試行錯誤にかかる時間などを考慮すると、決して安い費用とはいえません。

さらに、スタッフに知見がなければ何ヶ月経っても成果が出ない可能性も高いです。

福田卓馬

福田卓馬いくら費用を抑えられても、ロクに対策できなかれば結果が出ず、リソースが無駄になってしまいます。

外部委託する場合:月20万〜50万円

SEOコンサルティングや記事制作を専門業者に依頼する場合、月額20万〜50万円程度が相場です。

サービス内容によって費用は変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。

| サービス内容 | 費用相場 |

|---|---|

| SEOコンサルティング | 月額10万〜30万円 |

| 記事制作代行 | 1記事3万円〜10万円 |

| スポット的な対策 | 単発3万円〜10万円 |

福田卓馬

福田卓馬弊社では、記事制作と簡単なSEOコンサルを含めて月額20万〜30万円で請け負わせていただくパターンが多いです。

SEO対策にかかる費用は、ホームページや大規模な内部・外部対策などが必要になるケースもあるので、ケースバイケースです。

高額な費用を払って失敗したくない方は、「SEOの外注先選び」についての詳細記事も参考にしてください。

SEOはオワコン?AIによる最新トレンドを解説

AIの対等によって検索の形は変わりつつあり、「SEOはもう終わった」という意見を耳にすることも増えました。

しかし、2026年1月時点では、多くの専門家が「AI時代だからこそ既存のSEO対策へのより深い理解が求められている」と解釈しています。

ここでは、AIによる最新トレンドと、今後のSEOについて解説します。

- AIOにより情報収集クエリのクリック率が減少した

- AI引用を意識したコンテンツが重要視される

- これまで以上に独自性が求められる

SEOの将来性についてさらに詳しく知りたい方は「SEOはオワコンか」についての詳細記事もご覧ください。

AI引用を意識したコンテンツが重要視される

AIの登場により、Google検索にはAIO(AIによる概要)という機能が導入されています。

検索結果の上部にAIが生成した回答が表示される機能のこと。

たとえば「東京の天気」「〇〇とは」といった簡単な質問には、AIが検索結果上で直接回答を表示します。その結果、ユーザーはサイトをクリックせずに情報を得られるようになりました。

福田卓馬

福田卓馬つまり、簡単な調べ物をしたいだけのクエリでは、記事へのアクセスが激減する可能性があります。

これを「ゼロクリック検索」と呼び、シンプルな情報収集系のキーワードではクリック率の低下が見られています。

AI引用を意識したコンテンツが重要視される

ゼロクリック検索時代に、まったくSEOコンテンツが不要になるかというと、それは間違いです。

AIの回答は、既存のWebページの情報を参照して生成されています。

つまり、AIの回答の「ソース(情報源)」として選ばれるサイトになることが新たな目標となります。そのためには、以下のポイントを意識したコンテンツ作りが重要です。

- 正確で信頼性の高い情報を提供する

- 専門性や権威性を示す(E-E-A-T)

- 構造化されたわかりやすい文章で書く

- 最新情報を常にアップデートする

AIに引用されるサイトになることで、間接的な認知拡大やブランディングにつながります。

これまで以上に独自性が求められる

AI時代において、ますます重要になっているのが「コンテンツの独自性」です。

AIは既存の情報を学習して回答を生成するため、どこにでもある一般的な情報はAIでも代替可能です。

しかし、以下のような情報はAIでは生成できません。

- 実体験に基づく一次情報

- 独自に収集したデータや調査結果

- 専門家としての知見や見解

- 独自の切り口や視点

福田卓馬

福田卓馬「AIには書けない人間だからこそ提供できる価値」を意識したコンテンツ作りが、今後のSEOでは必須となります。

よくある質問

SEO対策は今から始めても意味ない?

結論として、今から始めても意味はあります。

ただし、すべてのキーワードで勝てるわけではありません。

競合が非常に強いビッグキーワード(クレジットカードや転職など)で上位表示を狙うのは難しいでしょう。

しかし、ニッチな領域やロングテールキーワードでは、後発でも十分にチャンスがあります。

自社の強みを活かせる領域を見極めて、戦略的に取り組むことが重要です。

詳しくは「SEOは意味がない?」についての記事もご覧ください。

SEO対策は自分でできる?

基本的なSEO対策なら自分で実施できます。

特に、以下のような施策は独学でも十分に対応可能です。

- キーワード選定とコンテンツ作成

- タイトルやメタディスクリプションの最適化

- 内部リンクの設置

- Googleサーチコンソールでの分析

ただし、大規模サイトのリニューアルや、高度なテクニカルSEOについては専門家の支援が必要な場合もあります。

まずは自分でできる範囲から始めて、必要に応じてプロに相談するのがおすすめです。

詳しくは「SEO対策を自分でできる方法」についての記事もご覧ください。

SEO対策を独学でやるのは大変?

独学でSEO対策をマスターするのは簡単ではありません。

情報はインターネット上にあふれていますが、体系的に学ぶには根気と時間が必要です。

また、SEOは常に変化しているため、最新情報をキャッチアップし続ける必要もあります。

ただし、不可能というわけではありません。

良質な情報源を見極め、実践しながら学んでいけば、着実にスキルは身につきます。

独学でスキルを身につけるための勉強法やロードマップについては「SEOの独学方法」の記事で詳しく解説しています。

SEOとリスティング広告の違いは?

一般的に短期的な集客にはリスティング広告、長期的な資産構築にはSEOが適しています。

それぞれの違いを表に纏めました。

| 項目 | SEO | リスティング広告 |

|---|---|---|

| 費用 | 基本無料(コンテンツ制作費は除く) | クリックごとに課金 |

| 即効性 | 遅い(3ヶ月〜1年) | 速い(即日表示可能) |

| 持続性 | 長期的に効果が持続 | 広告停止で効果も停止 |

| 信頼性 | 高い(自然検索として認識) | やや低い(広告として認識) |

予算配分や使い分けについて詳しくは「SEOとリスティング広告の違い」の記事をご覧ください。

SEOとMEO対策の違いは?

MEOとは「Map Engine Optimization」の略で、Googleマップでの上位表示を目指す施策です。

渋谷 カフェ、新宿 美容院といった「地域名+業種」で検索した際に表示される地図枠での表示を最適化します。

| 項目 | SEO | MEO |

|---|---|---|

| 対象 | Webサイト全般 | 店舗・地域ビジネス |

| 表示場所 | 検索結果(オーガニック枠) | Googleマップ・ローカルパック |

| 主な施策 | コンテンツ制作、内部対策など | Googleビジネスプロフィールの最適化、口コミ獲得 |

実店舗を持つビジネスでは、SEOよりもMEOを優先した方が効果的なケースもあります。

詳しくは「MEOとSEOの違い」についての記事をご覧ください。

SEOとSEMの違いは?

SEM(Search Engine Marketing)は、検索エンジンを活用したマーケティング全般を指す言葉です。

つまり、SEMの中にSEOとリスティング広告の両方が含まれます。

「SEMをやる」と言った場合は、SEOとリスティング広告のどちらか、または両方を実施することを意味します。

ブログやNOTEを書くだけでもSEOになりますか?

noteやアメブロなどのプラットフォームで記事を書くことも、一種のSEO対策と言えます。

これらのプラットフォームはドメインパワーが強いため、自社サイトよりも上位表示しやすいケースがあります。

ただし、注意点もあります。

- プラットフォームの資産であり、自社の資産にはなりにくい

- 突然サービスが終了するリスクがある

- 自社サイトへの直接的な流入にはつながりにくい

長期的に自社の資産を構築したい場合は、やはり独自ドメインの自社サイトでSEOに取り組むことをおすすめします。

SEO対策でやってはいけないことは?

SEOには「やってはいけないこと」が明確に存在します。

Googleのガイドラインに違反する行為は「ブラックハットSEO」と呼ばれ、ペナルティの対象となります。

具体的には以下のような行為がNGです。

| NG行為 | 内容 |

|---|---|

| コピペ記事の作成 | 他サイトの文章をそのままコピーする |

| キーワードの詰め込み | 不自然にキーワードを大量に入れる |

| 被リンクの購入 | お金を払ってリンクを買う |

| 隠しテキスト | ユーザーには見えないテキストを埋め込む |

| 自作自演のリンク | サテライトサイトから大量にリンクを張る |

これらの行為が発覚すると、検索順位の大幅な下落や、最悪の場合はインデックスからの削除という処分を受ける可能性があります。

SEOにおいてスマホ(モバイル)対応は必須

現在のSEOでモバイル対応は必須です。

現在、Googleはモバイルファーストインデックス(MFI)という方針を採用しており、サイトの評価をスマホ版のページを基準に行っています。

スマホで見づらいサイトは、PC版がどれだけ充実していてもSEO評価が下がってしまうのです。

以下のポイントを意識して、スマホでも読みやすいサイトを作りましょう。

- スマホで文字が読みやすいサイズか

- ボタンやリンクがタップしやすいか

- 画面に合わせてレイアウトが調整されるか

- 表示速度が遅くないか

自社サイトがモバイル対応しているかどうかは、Googleの「モバイルフレンドリーテスト」で確認できます。

まとめ|SEO対策では「基本理解」が命

SEO対策には、覚えるべきことや実践すべきことがたくさんあります。

「独学で全部やるのは大変そう…」「何から手をつければいいか迷子になりそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

そんなあなたにおすすめなのが、本記事で解説したSEOの全ノウハウを図解付きでまとめた『完全版 SEO大全』です。

手元に置いて辞書代わりに使える実践的なハンドブックとなっています。今すぐ無料でダウンロードして、SEO対策の第一歩を踏み出してください。