「ECサイトの集客が伸び悩んでいる…」

「広告費の高騰で費用対が悪化している…」

「大手ECモールへの依存度が高くて将来が不安…」

こんな悩みを抱えるEC運営者の方も多いのではないでしょうか。

これまで認知されていなかった層にアプローチし、新規顧客を増やすためには、オウンドメディアが大変有効です。

福田 卓馬

福田 卓馬オウンドメディアは、広告に頼らない集客の仕組みを構築する「自社の資産」です。

この記事では、ECサイトにおけるオウンドメディアの運用性や具体的な運用戦略、つまづきがちなポイントや対処法まで現役のSEO担当がまとめています。

- ECサイトがオウンドメディアを始めるべき理由

- オウンドメディアの作り方

- オウンドメディア運用の課題と対策

- 弊社が支援したECサイトの成功事例

最後まで読めば、ECサイトだけでは届かなかったターゲットに裾野を広げることができ、さらに売上をスケールさせられること間違いなし。ぜひ最後までご覧ください。

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO・Webマーケティング支援を実施。KADOKAWA社より『文章で金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』を出版。

>>詳しいプロフィールはこちらなお、EXTAGE株式会社では、多くの実績を出してきたSEOのプロ集団が在籍し、サイトの立ち上げから運営、リニューアルまでSEOに関するすべての悩みを解決します。

SEO対策でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

✓ SEO対策、何から始めればいいか分からない

✓ 今の施策が正しいのか判断できない

✓ 外注したいが、どこに頼めばいいか分からない

\200社以上の支援実績/

※ 無理な営業は一切しません|オンライン対応可

ECサイトがオウンドメディアを立ち上げるべき理由

結論として、ECサイトを運営しているならオウンドメディアの立ち上げは積極的に検討したほうが良いです。

企業が運営するブログのようなもの。

オウンドメディアの運用目的は次の3つです。

- 新規顧客の拡大

- 検索におけるブランディング

- AI引用による流入拡大

まずは、オウンドメディアを運用したほうが良い理由について解説していきます。

ECサイトに限らずオウンドメディア全般のメリット・デメリットや成功事例を体系的に知りたい方は「オウンドメディアとは?ホームページとの違い・メリットと成功事例5選を解説」の記事をご覧ください。

新規顧客の拡大

オウンドメディアの運用により、これまでアプローチできなかったユーザー層にリーチでき、長期的に安定的な売り上げを築くことができます。

オウンドメディアではECサイト単体よりも幅広いユーザーを獲得できるためです。

例えば、ECサイトだけだと比較的購入に近いキーワードでしかアプローチできません。

一方、オウンドメディアなら、商品が必要ではないけれど何かしらの悩みを抱えているユーザーのお悩みを解決しながら、自社の商品を提案できます。

特に、小規模なECサイトの場合、一部のヘビーユーザーに売上が偏って原因もわからないまま前年よりも売上が騰落するという事態に陥りがちです。

福田 卓馬

福田 卓馬一部の購入者層に依存しないためにも、新規顧客の積極的な獲得は急務になります。

検索におけるブランディング

オウンドメディアを立ち上げることでブランディングにもつながります。

どういう理屈かというと、関連ジャンルのより多くのキーワードで上位表示されることで、自社ブランドの認知が拡大するためです。

ブランドを知ったユーザーが、後で商品を買いたくなったときに「そういえば、こういう企業もあったな」と思い出してもらえれば、購買につながります。

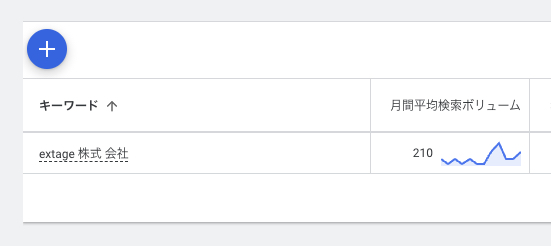

なお、ブランディングにつながっているかどうかは「自社ブランドの月間検索数」を確認しましょう。

福田 卓馬

福田 卓馬Googleキーワードプランナーを使用すれば月間検索ボリュームを無料で調査できます。

AI引用による流入拡大

ブランディングの領域とも少しかぶってきますが、オウンドメディアで上位表示させることで、AI引用による流入を増やせるのもメリットです。

近年、ChatGPTをはじめとするAIで調べ物をする人が増えてきています。

AIは、Googleの検索結果に基づいて情報を集めているため、検索上位に表示されているサイトならAIに紹介される可能性も高まるのです。

福田 卓馬

福田 卓馬つまり、AI時代だからこそ、よりオウンドメディアで検索順位を高める重要性が増しているのです。

ECサイトにオウンドメディアを導入するメリット・デメリットを知りたい方は「オウンドメディアとは?ホームページとの違いとメリット・デメリットを解説」の記事をご覧ください。

オウンドメディアが特に有効なECジャンルの一例

オウンドメディアは多種多様なジャンルで有効ですが、特に購買までにストーリーが描きやすい商品・サービスを提供しているならより有効だといえるでしょう。

具体的な業種を以下にまとめてみました。

| ジャンル | 有効な理由 |

|---|---|

| 雑貨・インテリア | どのような暮らしを実現できるかというイメージやストーリーで共感を呼べる |

| ファッション | トレンドや着こなしなど読者の悩みが多岐にわたる |

| 美容・化粧品 | 体に使うものなので、こだわりやインタビューの掲載で信頼性を高められる |

例えば、インテリアブランドが「自分だけのライフスタイルを作る」といったテーマでメディアを立ち上げれば、単に商品だけを紹介するよりユーザーからの共感を呼んで商品の購買につながるでしょう。

ECサイトのオウンドメディアの始め方7ステップ

次に、ECサイトにおけるオウンドメディア立ち上げの流れを解説していきます。

- メディアのコンセプトと目標を明確にする

- ターゲットとなるペルソナを設定する

- 構築方法を決める

- キーワードを選定する

- コンテンツの骨子を作成する

- 記事を執筆・公開し記事数を増やす

- 効果測定と分析に基づく継続的な改善活動

一つずつ着実に進めていきましょう。

1.メディアのコンセプトと目標を明確にする

最初に「誰に、何を伝えて、どうなってもらいたいか」といったメディアのコンセプトを明確にしましょう。

コンセプトが曖昧なまま進めると、記事の内容に一貫性がなくなり、誰にも響かないメディアになってしまいます。

例えば、オーガニックコスメを扱うECサイトだと、「肌に優しいコスメの選び方やスキンケア方法を発信し、健やかな肌になる喜びを実感してもらう」といったコンセプトです。

さらに「1年後に月間3万PVを達成し、メディア経由で毎月50件のトライアルセット購入につなげる」といったように、具体的な数値を盛り込んだ目標(KPI)を設定しましょう。

- PV数

- ユニークユーザー数

- 記事からのコンバージョン率

- 検索順位

顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入に至るまでの行動プロセスを可視化したカスタマージャーニーマップを作成すれば、各段階でどのようなコンテンツが必要かが見えてきます。

カスタマージャーニーとは、ペルソナが商品やサービスを認知してから購入に至るまでの行動や心理の変化を時系列で表したもの

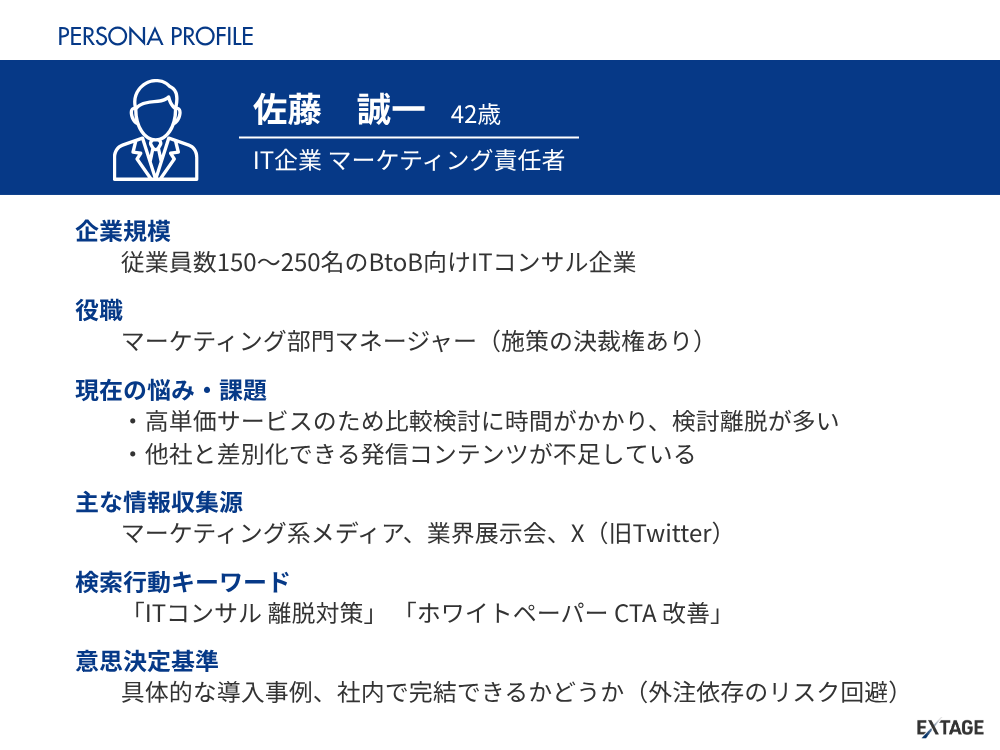

2.ターゲットとなるペルソナを設定する

次に「誰に向けて情報を発信するのか」を明確にするため「ペルソナ」を設定します。

ターゲットとなる顧客像を具体的にイメージしたもの

例えば、ペルソナでは以下のような項目を設定します。

- 年代や性別

- 職業

- 家族構成

- どんな悩みを抱えているのか

- 普段どのような情報収集をしているのか

- 商品購入に至るまでの心理状況

具体的にペルソナを設定すれば、テーマや内容、文章のトーンなど、一貫性を持って読者に響くコンテンツを作成しやすくなります。

福田 卓馬

福田 卓馬漠然とした「ターゲット層」ではなく「目の前の誰かの悩みを解決する記事を書く」という意識を持つことが大事です。

3.構築方法を決める

オウンドメディアのコンセプトとペルソナが固まったら、次にどのようなシステムでオウンドメディアを作るのかを決めていきます。

世の中のオウンドメディアは、主に次のような方法で立ち上げられています。

| 立ち上げ方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ECシステムのブログ機能(Shopifyなど) | ・手軽に始められる ・ECサイトとの連携が容易 ・追加コストが少ない場合がある | ・デザインや機能の自由度が低い ・高度なSEO対策が難しい |

| 新たにサイトを立ち上げる (WordPressなど) | ・デザインや機能の自由度が高い ・SEO対策を細かく実施できる ・プラグインで機能拡張可能 | ・設定や運用に専門知識が必要 ・サーバー費用などがかかる |

| 外部ブログサービスを利用(noteなど) | ・無料で始められるものが多い ・専門知識が少なくても運用可能 ・サービスによっては集客力がある | ・独自ドメインが使えない可能性 ・デザインの自由度が低い ・SEO効果がECサイトに直接紐づきにくい |

特におすすめなのはWordPressです。

コードなどの知識がなくても本格的なブログを立ち上げられるコンテンツマネジメントシステム

WordPressなら、デザインや機能性を自由に選べて、なおかつセキュリティ対策やデータ分析も実施しやすいというメリットがあります。

福田 卓馬

福田 卓馬弊社のクライアント様も、WordPressでのブログ立ち上げを提案させていただくケースが多いです。

4.キーワードを選定する

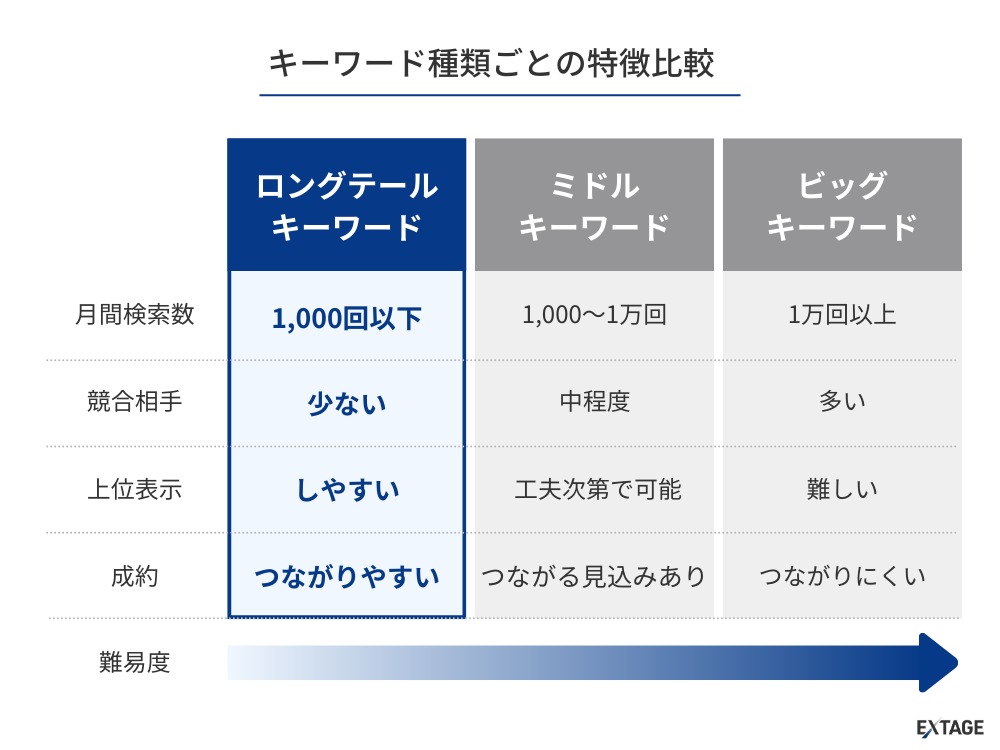

コンテンツを作成する上で、SEOのキーワード選定が重要です。

オウンドメディアを立ち上げたばかりのサイトは、まだドメインパワー(SEOの評価)が弱い状態です。

そのため「化粧品」のような検索ボリュームが大きいビックキーワードでは、大手企業や既存の強力サイトに勝てず、上位表示は難しくなります。

したがって、「化粧水」よりも「乾燥肌 40代 化粧水」といったロングテールキーワードを狙いましょう。

福田 卓馬

福田 卓馬ロングテールキーワードは、検索ボリュームは少ないものの、競合が少なく上位表示を獲得しやすいです。

ただし、本来ECサイトで狙うべきキーワードをオウンドメディアで狙ってしまうと、どちらも上位表示できないという事態に陥ってしまいます。

あらかじめ両方で狙うべきキーワードを決めておきましょう。

ECサイトで狙うべきキーワード

ECサイト本体で狙うべきは、商品の購入に直接つながるキーワードです。こうしたキーワードは「Buyクエリ」や「Goクエリ」とも呼ばれています。

具体的には、次のようなキーワードが当てはまります。

- 商品名+通販

- ブランド名+公式

- 商品ジャンル+おすすめ+比較

お悩み解決というより、今すぐ商品を買いたいというニーズのあるキーワードでは、ECサイトで直接狙ったほうが良いです。

オウンドメディアで狙うべきキーワード

オウンドメディアで狙うべきは、ユーザーが悩みを解消したいと考えているキーワードです。疑問や課題を解決するための「Knowクエリ」や、何かを実行したいと考える「Doクエリ」が挙げられます。

具体的には、次のようなキーワードが当てはまります。

- 商品ジャンル+選び方

- 〇〇(悩み)+解決方法

- ライフスタイル+おすすめアイテム

こうしたキーワードは直接購買にはつながりにくいです。

しかし、長期的にユーザーのお悩み解決に寄与したり、AIに引用されたりすることでブランドの認知に繋がり、潜在層を引き込める可能性があります。

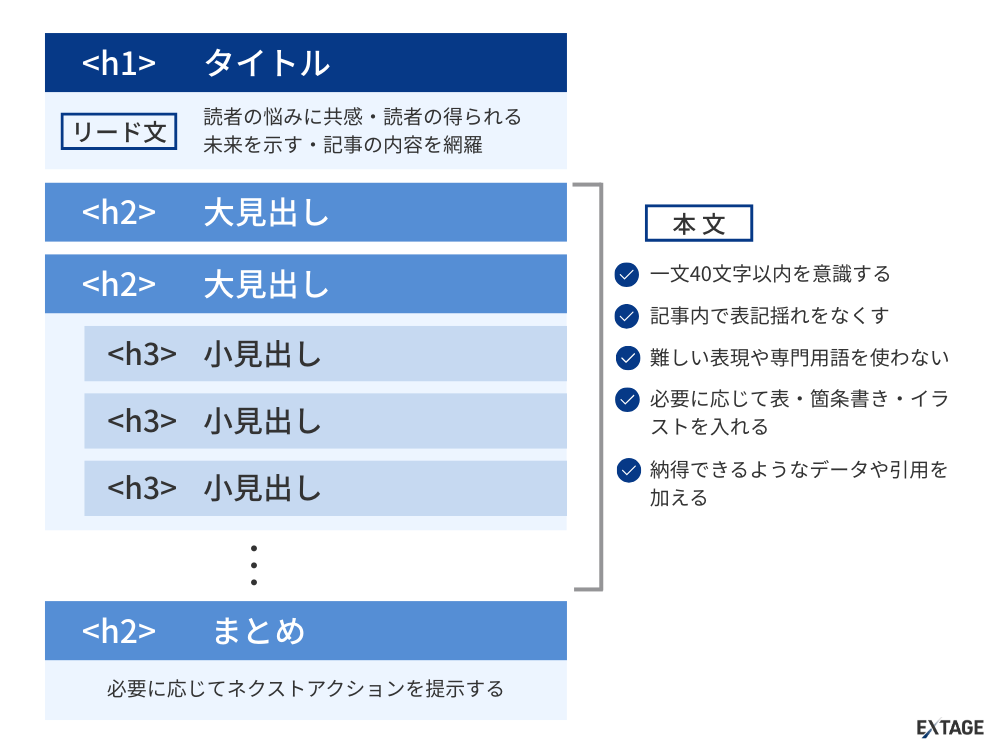

5.コンテンツの構成を作成する

キーワードが決まったら、いきなり記事を書き始めず、まず記事の設計図となる「構成」を作成します。

記事の品質は、構成で決まると言っても過言ではありません。

構成作成では、選定したキーワードで検索するユーザーが「どんな情報を求めているのか」「どんな疑問を解決したいのか」という検索意図を徹底的に分析しましょう。

具体的には、記事のタイトル、導入文、見出し(H2、H3など)、まとめ、そして各見出しで触れるべき内容のポイントなどを設計していきます。

ポイントは、自社ならではの視点やオリジナル情報、データ、口コミなどを盛り込むことです。自社でしか提供できない記事を作ることで、検索上位に上がりやすくなります。

6.記事を執筆・公開し記事数を増やす

構成が完成したら、記事を執筆して公開していきます。

大切なのは、継続的に記事を増やしていくことです。

オウンドメディアでは、1記事だけで成果が出ることはありません。SEOでは、ある程度の記事数を増やすことでメディア全体の評価が高まり、検索エンジンで評価されるという仕組みです。

福田 卓馬

福田 卓馬検索エンジンで評価されれば検索順位が上がり、アクセス数が増えて、さらにサイトの評価が高まるという流れです。

事業規模やジャンルによっても異なりますが、30〜100記事程度を目安にしましょう。

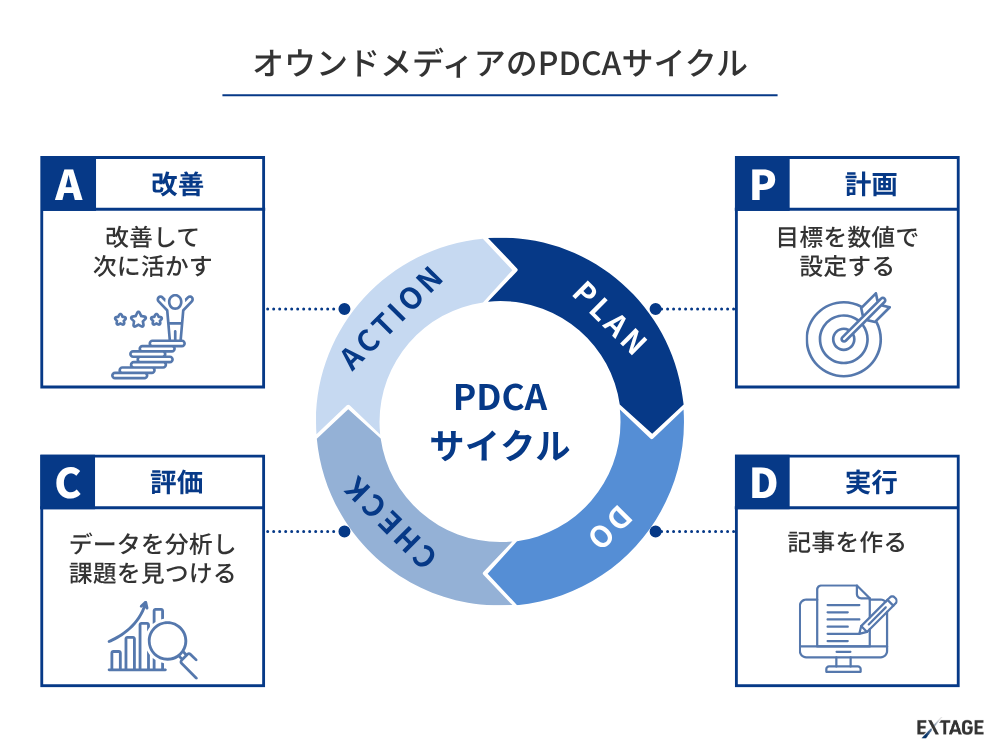

7.効果測定と分析に基づく継続的な改善

オウンドメディアの成果を最大化するには、継続的な分析改善が欠かせません。

具体的に見るべき数値は、次のとおりです。

- サイト全体のアクセス数

- ページごとのアクセス数

- 回遊率

- ボタンクリック率

- ブログからの商品購入数

例えば、アクセスが集まっているのになかなか収益に繋がらない場合は、ボタンクリック率や商品購入数に課題があると考えられます。

福田 卓馬

福田 卓馬成果に繋がらない原因を考えてから対策を立てることが大切です。

オウンドメディアで成果を出すには、継続的にPDCAサイクルを回していくことが大切です。

とはいえ、自社ではノウハウやリソースがなかったり、間違ったやり方で進めてしまったりする可能性が非常に高いのも事実。EXTAGEでは、ECサイト様のマーケティング支援を受け付けていますので、まずは以下の資料をダウンロードしてください。

\60P超えのコンテンツを無料配布!/

ECサイトのSEO対策&売上アップ施策をまとめたコンテンツを無料配布!検索順位を上げてセッションを増やす方法から、購買率を高めるノウハウまで成功事例含めて網羅しています。ぜひ無料で受け取って活用してください。

ECサイトがオウンドメディアで成果を出すための課題と対策

ECサイトがオウンドメディアを立ち上げる際、おそらく次のうちいずれかの問題には必ずぶち当たるでしょう。

- 売上が短期的に増えず資金繰りが厳しい

- 記事を書くためのリソースがない

- アクセスがなかなか伸びない

- 売上が前年と比べて伸び悩んでしまう

- どうやって分析改善すればいいかわからない

それぞれの原因と対策についてわかりやすく解説していきます。

売上が短期的に増えず資金繰りが厳しい

オウンドメディアを立ち上げたいものの、売上が短期的に増えないために、資金繰りが厳しいと感じられる企業様も多いでしょう。

SEOで記事を書いてからアクセスが増え、売上につながるまでには最低でも6ヶ月から1年ほどかかります。どうしても長期目線の施策になってしまうのです。

すぐには売上に繋がらないため、リスティング広告と併用してカバーするのがおすすめです。

Googleの検索結果に表示される広告のこと

リスティング広告であれば、出稿したその日からアクセスを増やせるため、成果が出ない期間も売上に繋げられるでしょう。

福田 卓馬

福田 卓馬もちろん、広告費用はかかり続けるので、オウンドメディアの成長に伴って徐々に広告費の割合を減らしていく必要があります。

記事を書くためのリソースがない

規模の小さい企業様だと、社内で定期的にコンテンツを制作したり改善したりするだけのリソースがないケースも多いでしょう。

Googleの検索上位を取れるだけのコンテンツを制作するには、それなりの戦略と手間が必要です。コンテンツ制作後もほったらかしとはいかず、定期的な分析改善が必要になるため、リソース不足ではまず成果を出せません。

そこでおすすめなのが、記事の制作代行サービスです。

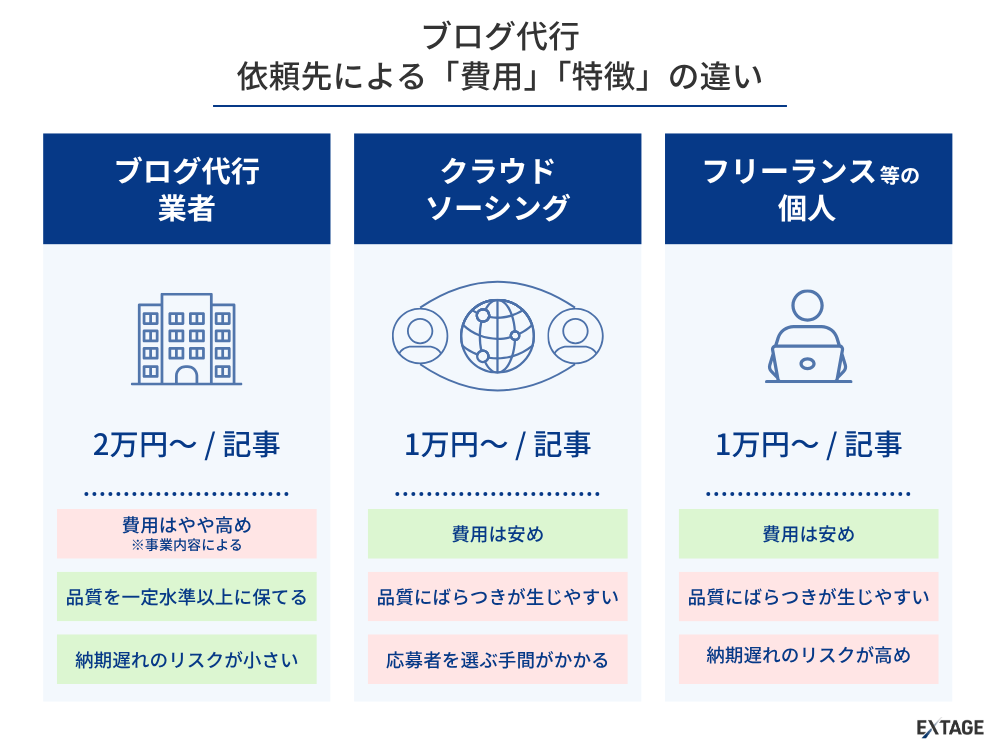

代行サービスを利用すれば、社内にリソースがなくても、毎月コンスタントにコンテンツを制作できます。ブログ代行の相場は1記事2万〜3万円となるケースが多いため、費用対効果も考えておきましょう。

ECサイトのオウンドメディア運営でリソース不足に悩む方は「オウンドメディア運用代行おすすめ12選|制作会社の費用相場と成功事例付きで選び方を解説」の記事をご覧ください。

なお、EXTAGEでは単純なブログ代行だけでなく、費用対効果も踏まえた総合的なマーケティング施策を立てられます。

オウンドメディアだけでなく、ECサイト自体の改善実績もありますので、社内リソースの不足に悩んでいるなら今すぐご相談ください。

✓ SEO対策、何から始めればいいか分からない

✓ 今の施策が正しいのか判断できない

✓ 外注したいが、どこに頼めばいいか分からない

\200社以上の支援実績/

※ 無理な営業は一切しません|オンライン対応可

アクセスがなかなか伸びない

オウンドメディアを運用していると、アクセスがなかなか伸びないケースも少なくありません。

アクセスが伸びない原因は多少多様であり、主に次のような原因が考えられます。

- 競合が強すぎて勝てない

- 上位にあるのにクリックされない

- ユーザーがサイトをほぼ回遊しない

どの記事もなかなか検索順位が上がらない場合、残念ながらキーワード選択から間違えている可能性大です。

競合サイトの「ドメインランク」や記事数、権威性などをみながら、自社でも勝てそうなキーワードを選び直しましょう。

サイトの総合的な強さを表すスコアのこと。ウェブサイト “オーソリティ” チェッカーなどで調べられる

上位にあるのにクリックされない場合、タイトルが魅力的でない可能性が高いので、見直しを検討しましょう。

ほかにも、Googleアナリティクスの「表示回数/セッション数」の数値が1.2を割り込んでいる場合、サイトに訪れたユーザーがすぐ離脱してしまっている可能性があります。

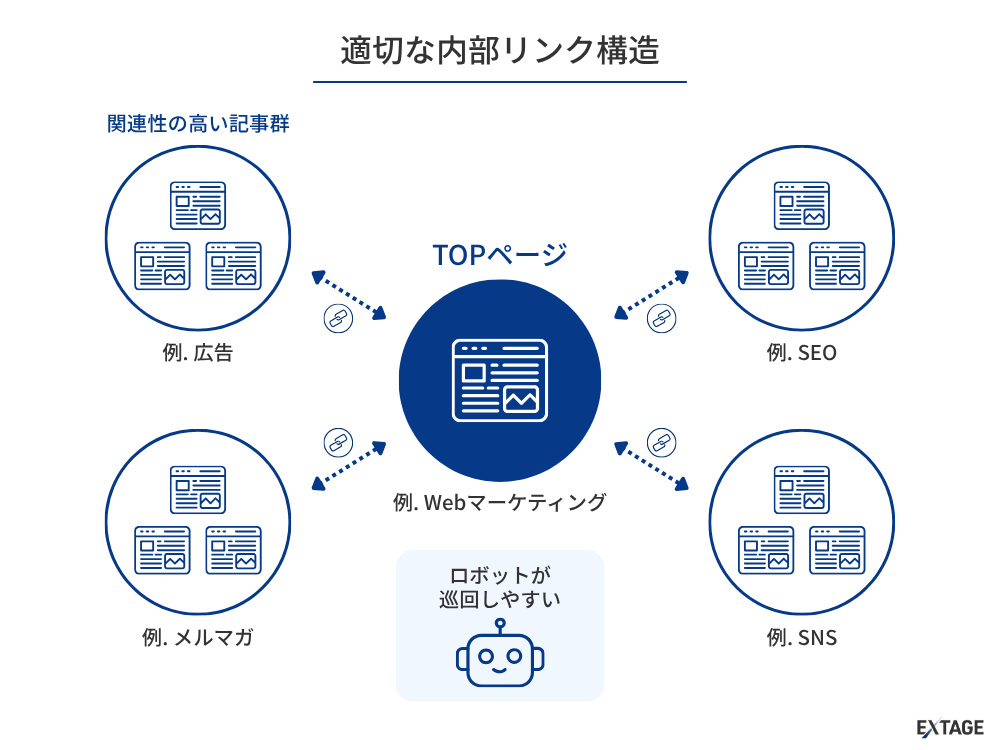

この場合、トピッククラスターモデルを意識して内部リンクを設置するなど、サイト内を回遊してもらえる仕組みづくりが必要になるでしょう。

福田 卓馬

福田 卓馬Googleのロボットやユーザーがサイト内を回遊しやすいしくみを作ることが大切です。

売上が前年と比べて伸び悩んでしまう

アクセスは増えているのに売上が前年とほとんど変わらない場合、集客方法そのもののアッパーが来ている可能性が高いです。

オウンドメディアは、あくまでユーザーの悩みを解決するのが目的なので、直接購買に繋がりにくいです。あくまでブランディングが主目的になるケースも多いでしょう。

となると、オウンドメディア以外にも、メルマガやSNSといった「検索以外の媒体」でしっかり包囲網を敷いておくことが重要になってきます。

すなわち、取り組むべきはオウンドメディアの拡充よりも、他の集客方法の検討である可能性が高いです。

とはいえ、あくまで売上が伸びない原因によっても対策は変わってくるため、闇雲に施策を打つよりもプロに相談するのが賢明でしょう。

どうやって分析改善すればいいかわからない

オウンドメディアを運営しているものの、どうやって分析・改善を進めたらいいかわからない企業様も多いのではないでしょうか。

SEOのデータ分析を実施するには、最低限以下のツールを導入しておくことがマストです。どちらも無料で使えます。

- Googleアナリティクス

- Googleサーチコンソール

グーグルアナリティクスでは、サイトに訪れた後のユーザー行動を分析できます。

サイト全体のセッション数、ページごとのセッション数やエンゲージメント率、商品購入数などを見て、オウンドメディア内での行動に問題がないか確認しましょう。

Googleサーチコンソールでは、サイトに訪れる前のユーザー行動がわかります。

ユーザーがどのようなキーワードでサイトに訪れているのか、タイトルはきちんとクリックされているのかなどを定期的に調査すると有効です。

福田 卓馬

福田 卓馬分析改善のノウハウ構築は一朝一夕ではできません。外部に委託するか、社内で育成できる環境を整えていきましょう。

オウンドメディアだけでなく、本体のECサイトからの流入も強化したい方は、『ECとも相性が良いデータベース型サイトのSEO』の記事をご覧ください。

ほかにも、商品数が多いECサイトで大規模サイトSEO対策を実践したい方は「大規模サイトのSEO戦略|データベース型サイト特有の課題と技術的な改善策」の記事をご覧ください。

ECサイトがオウンドメディア運営で成功した事例【売上197%アップ】

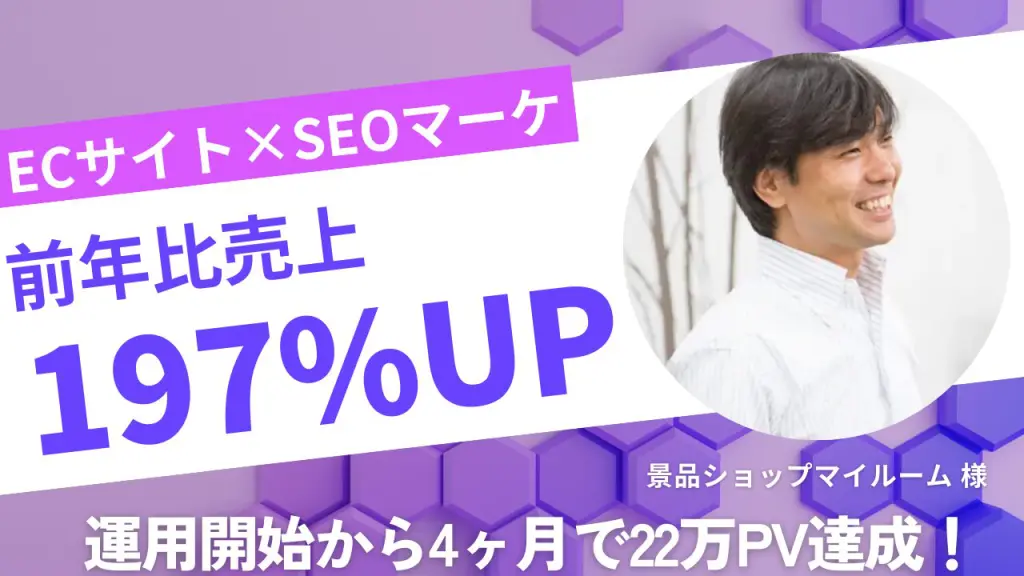

オウンドメディアが売上につながった例として、景品ショップマイルーム様の事例を紹介します。

「景品ショップマイルーム」は、二次会やパーティー向けの景品アイテムを販売するECサイトです。

もともと、オウンドメディアは持っていたものの、なかなかリピートにつながらないという悩みを抱えていました。

そこで、EXTAGE株式会社で支援させていただき、リライトなどの施策を行った結果、以下のような成果が出ています。

- 売上:前年比平均の197%アップ

- ユーザー数:2ヶ月で1.8万→4.3万

- PV数:2ヶ月で8万PV→22万PV(2.7倍)

- 対策したKW:上位10以内にランクイン(対策前は14位)

オウンドメディアを通じてユーザーの検索意図に合致する情報を提供し、集客力を高めたことが、直接的にECサイトの売上向上に結びついた事例です。

インタビュー記事もご覧ください。