「そもそもSEOライティングとは?」

「SEOライティングのノウハウを確立させたい」

オウンドメディアを運営している担当者や企業様で、このような悩みを抱えている事例は多いでしょう。

SEOライティングは、Google検索で流入したユーザーのニーズに合わせて情報提供し、結果としてアクションに繋げるための文章術です。

福田 卓馬

福田 卓馬アクションは企業様によって異なりますが、商品購入やお問い合わせなどを指します。

本記事では、SEOコンサルティングを中心にマーケティング支援を実施している弊社が、SEOライティングのやり方や分析改善、運営体制の作り方まで徹底的にまとめました。

- SEOライティングの概要

- SEOライティングの手順とやり方

- 記事を分析改善するための具体的ノウハウ

- 社内で運営体制を確立させるポイント

ぜひ本記事を参考に、SEOをマスターしてください。

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO・Webマーケティング支援を実施。KADOKAWA社より『文章で金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』を出版。

>>詳しいプロフィールはこちらSEOライティングの表面的なやり方だけ分かっても、運用改善ができなければ机上の空論です。

50社以上の企業様のマーケティング支援を実施してきた弊社だからこそ教えられる、SEOライティングで成果を出すノウハウを解説していますので、参考にしてください。

SEOライティングとは?

SEOライティングは「検索エンジンで上位を取る」ために欠かせない文章術です。

ただ闇雲に記事を書いてもGoogleには評価されません。上位表示を狙うなら、戦略的に取り組む必要があります。SEOライティングで絶対に意識しなければならないことを紹介します。

- 読者ファースト

- Googleを意識したライティング

上のふたつはSEOライティングの本質なので、常に意識すべきポイントです。

SEOライティングの大前提として「読者ファースト」を意識して執筆しましょう。SEOライティングで迷ったときは、読者ファーストになっているかを考えれば、自然にGoogleから評価されます。

加えて、読者ファーストとあわせて覚えておきたいのが「Googleを意識したライティング」です。

福田 卓馬

福田 卓馬簡単に説明すると、Google(検索エンジン)から評価されるライティングですね。

基本的には、読者ファーストの記事=Googleに評価される記事という認識で間違いありません。

SEOライティングでGoogleから低品質コンテンツと判定されないためのポイントを知りたい方は「低品質コンテンツとは?Googleの評価基準とSEOペナルティを避ける対処法」の記事をご覧ください。

SEOライティングを効率的に進める手順

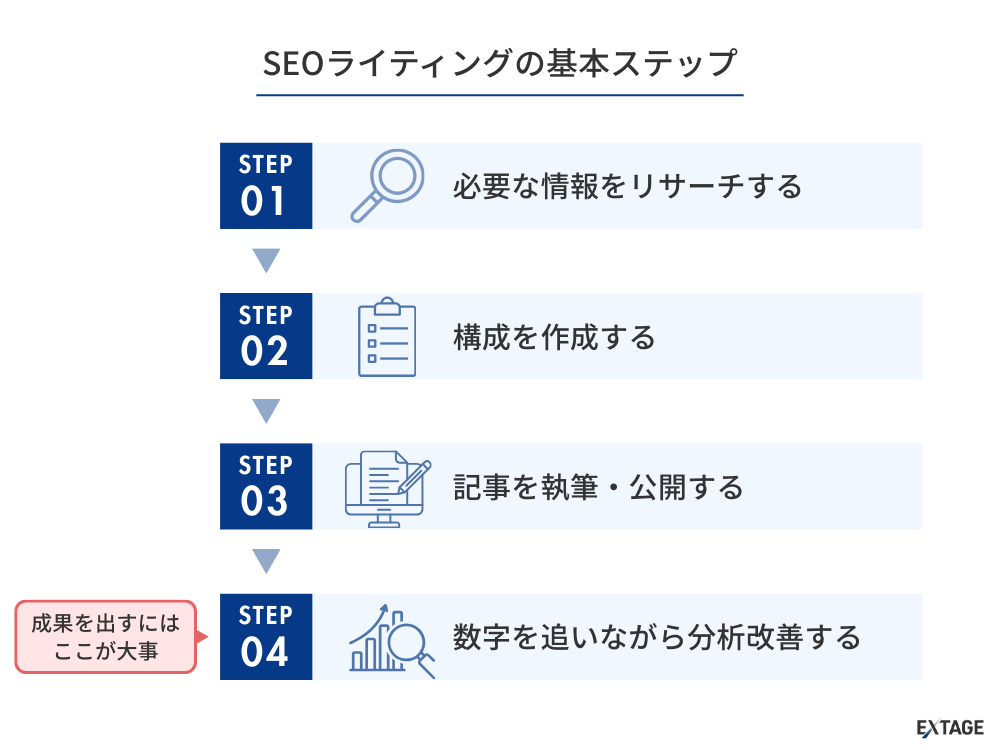

結論からいうと、成果へ最短で進む近道は「同じ手順を毎回まわすこと」です。

実は、流れが決まると迷いが消え、品質とスピードが安定します。

この章では以下の4つのステップで、明日から動ける型を作ります。

- 必要な情報をリサーチする

- 構成を作成する

- 記事を執筆・公開する

- 数字を追いながら分析改善する

各手順を簡単に解説していきます。

STEP1:必要な情報をリサーチする

SEOライティングでは、執筆前に必ずターゲットとなる読者、および競合記事についてリサーチしましょう。

読者が本当に知りたいことや、検索ニーズを満たすための必要情報を外してしまうと、最後まで読まれません。

まずは、想定読者について次のようなポイントを分析します。

- 読者の年代や性別

- 読者の価値観やライフスタイル

- 顕在ニーズ(読者が明らかに知りたがっていること)

- 潜在ニーズ(読者が実は知りたいこと)

まずはChatGPTなどのAIに聞いてみて、実際に検索上位に表示されている記事コンテンツを見ながら、本当に合っているのか確かめていきましょう。

STEP2:構成を作成する

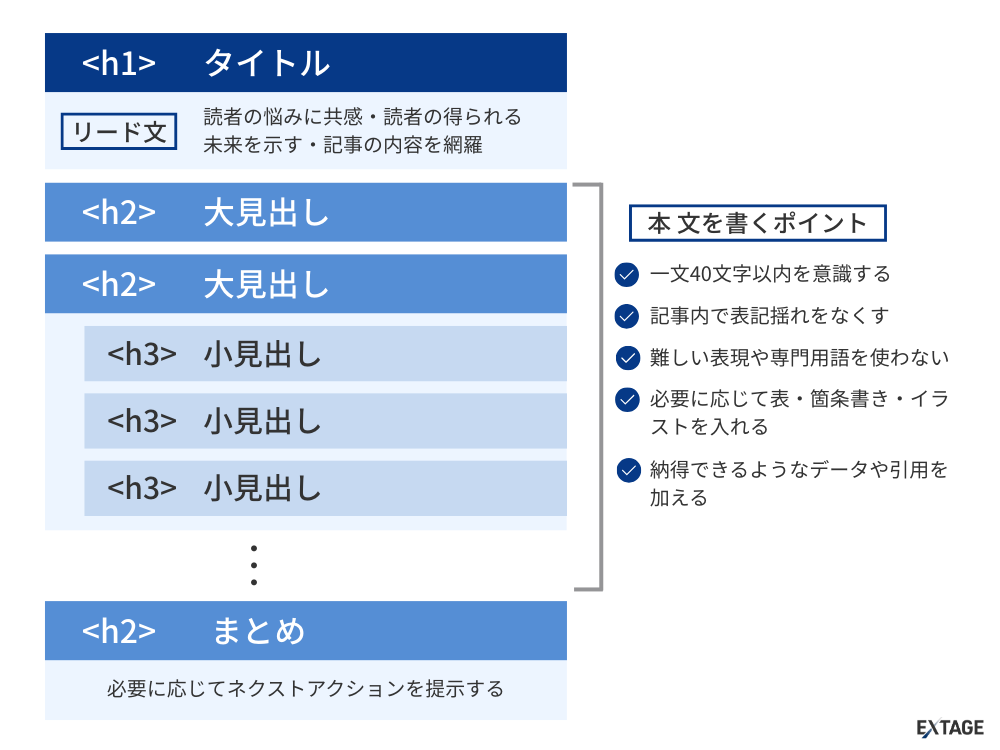

SEOライティングでは、本文を書き始める前に必ず全体構成を決めておくのが基本中の基本です。

あらかじめ見出しを作って書くことを決めておくと、途中で何を書けばいいのか迷うことがなくなります。検索ニーズが漏れてしまうことも無くなるでしょう。

H2見出しには大きなテーマを、H3見出しには具体的な解決策を配置することで、論理的な流れを作ることができます。

また、各見出しに「結論→理由→具体例」の流れを意識することで、読者にとって分かりやすい構成になります。

STEP3:記事を執筆・公開する

構成が適切にできていれば、執筆は迷わず進められるでしょう。

構成に沿って、各見出しの内容を埋めていくイメージで書き進めていきましょう。

一文は60文字程度を目安にし、専門用語には分かりやすい説明を付けることで、中学生でも理解できる文章に仕上げます。また、表や箇条書きを積極的に使って、情報を整理して伝えることも重要です。

執筆で手が止まってしまう場合、事前の準備不足が原因です。もう一度検索ニーズを再確認して、リサーチをやり直す必要があるでしょう。

STEP4:数字を追いながら分析改善する

SEOライティングのゴールは、記事の公開ではありません。記事を分析と改善するところからが真の勝負です。

福田 卓馬

福田 卓馬どんなに良い記事でも、公開後の改善なしに安定して上位表示し続けることは困難です。

Googleでは、定期的なアップデートによって検索順位がこまめに変動します。古い情報も淘汰されていくため、メンテナンスなしに上位表示はできません。

GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスといったツールを使って、検索順位や流入数、クリック率などの「数値」を定期的にチェックしましょう。

順位が上がらない場合は、競合記事と比較して不足している情報を追加したり、タイトルを見直したりする必要があります。

継続的な改善こそが、SEOライティングで成果を出し続ける秘訣です。

SEOライティングのコツ3選【リサーチ編】

SEOライティングは、まずリサーチから始めます。書こうと思っている記事の情報が手元にないと執筆はできません。

リサーチのコツとして、ここでは以下の3点を解説します。

- ジャンルへの網羅的な知識を仕入れる

- .想定読者の悩みをリサーチ

- 悩みに答える

福田 卓馬

福田 卓馬それぞれ詳しく解説するので、ライティングの参考にしてみてください!

1.ジャンルへの網羅的な知識を仕入れる

そもそも知識がないと、競合記事のコピーのような内容になってしまいます。そのため、ジャンルの知識を仕入れるところから始めましょう。

浅い知識で執筆した記事は読者にはもちろん、Googleにも響きません。

知識を仕入れる際は、以下の方法を試してみてください。

このように、少額で利用できるサービスを活用し、知識を仕入れます。

ほかにも、マッチングアプリなどのサービスを紹介する記事であれば、実際に利用してみるのも良いでしょう。

執筆ジャンルの知識が浅いと一番肝心な読者の悩みがわからないため、的はずれな記事になってしまいます。

福田 卓馬

福田 卓馬知識のインプットは、自分がそのジャンルの専門家になるくらい入念におこないましょう。

2.想定読者の悩みをリサーチ

人に教えられる状態までジャンルの理解が進んだら、次は想定読者の悩みをリサーチしましょう。

繰り返しになりますが、SEOライティングで重要なのは、誰よりも読者の悩みを理解し、解決へと導くことです。したがって、競合記事をただ参考にするのではなく、あなたなりに読者への理解を深めることを心がけてください。

具体的なリサーチの方法は、以下を参考にしてください。

| リサーチ方法 | 目的 |

|---|---|

| シークレットウィンドウで検索する | 自分の検索履歴を反映させないため |

| 検索上位10記事を新しいタブで一度に開く | 一件ずつより効率よく情報を網羅できる |

| 想定読者の悩みを調べる | 上位記事の冒頭部分が参考になる例:「FP3級の実技試験はどう対策すればいい?」「Webライターに勉強は必要?」など読者の悩みの代弁 |

| ヤフー知恵袋で検索 | 実際のユーザーの悩みを把握できる |

リサーチしてみるとたくさん情報が集まるので、その中から取捨選択しましょう。

3.悩みに答える

SEOライティングは読者の悩みに答えるのが一番重要です。そのため、記事のメインコンテンツは「読者の悩みを解消する」という目的が軸になります。

たとえば「Webライター 勉強」というキーワードで読者が検索していたとしましょう。下表のように記事の構成を考えます。

| 読者の悩み | 必要な答え | 具体的な案 |

|---|---|---|

| そもそも勉強って必要なの? | 勉強が必要かどうかの答えと具体策が必要 | 勉強するべき理由〇選という見出しが必要 |

| Webライターはどうやって勉強したらいいの? | 勉強の具体的な進め方が必要 | Webライターの勉強〇ステップ |

福田 卓馬

福田 卓馬たくさんの悩みが手元に集まるはずなので、まとめたり、取捨選択したりして3つ程度に絞りましょう。

SEOライティングのコツ6選【構成編】

SEOライティングで上位表示を狙うには、文章力よりも「読者の知りたいことを、分かりやすく伝える技術」の方が重要です。

以下の8つのコツを押さえることで、検索上位を狙える記事が書けるようになります。

- h2見出しを付ける

- 見出しを整えて確定する

- 記事タイトルを付ける

- h3になりそうな情報をなるべく書き出す

- AIOに引用されるコンテンツを意識する

- E-E-A-Tを意識して一次情報を入れる

福田 卓馬

福田 卓馬それぞれ解説するので、構成を作成する際の参考にしてみてください!

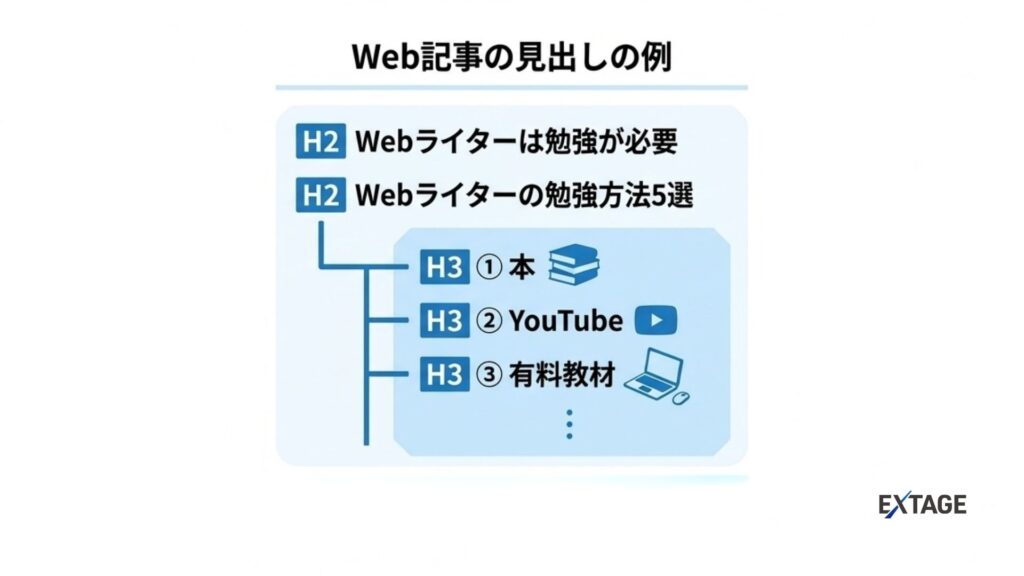

h2見出しを付ける

記事構成の見出しとは、簡単にいえば目次のことです。リサーチ時点で悩みに答えるコンテンツを考えているので、その内容がそのままh2見出しになっていくイメージです。

Web記事の見出しは階層が深くなるにつれて、h2、h3、h4と数字が大きくなります。

大見出しのh2は記事の骨格となる部分で、h3以降の見出しはh2で伝えきれなかった細部を解説するのに使います。

以下の図を見てください。

Webライターの勉強方法に対して、

- 本

- YouTube

- 有料教材

といった、並列の要素が並んでいるのがわかります。見出しの数字が大きいほど、具体的な内容に答えているわけです。

福田 卓馬

福田 卓馬見出しを作る際に意識したいのは「構成を見れば記事内容がわかるほどに作り込むこと」です。

構成を作り込むほど、執筆時間の短縮ができます。具体的には、リサーチした内容を箇条書きでまとめておきます。

また、世間の動向や市場規模のデータのような客観的な数字を出す必要がある内容や、専門知識の内容は、参照したサイトのURLを構成書に残しておきましょう。

これまで見出しは大枠だけ作っていた方は、ぜひ構成作成に時間をかけてみてください。これまで以上に質の高い記事が執筆できますよ。

見出しを整えて確定する

h2見出しの候補を抽出したら、以下の手順で見出しを整えましょう。

- コンテンツを並び変える

- 見出しにキーワードを入れる

整え方のコツは、結論ファーストを意識して不要なコンテンツは削除することです。

福田 卓馬

福田 卓馬重要なコンテンツはなるべく優先して記事の上部に並び変えましょう。

たとえば、KW(キーワード)が「Webライター 勉強」の場合は以下のとおりです。

| 記事のKW | 読者の悩み | 解消できる見出しの位置 |

|---|---|---|

| Webライター 勉強 | 勉強すべき?やめるべき? | 序盤に配置する |

| Webライター 勉強 | 勉強して身につけたことでお金を稼ぐ | 終盤に配置する |

読者の悩みを解決できるコンテンツを記事序盤に持っていきましょう。そのうえ、Googleにも認知されるように、とくにh2見出しには積極的にキーワードを入れてください。

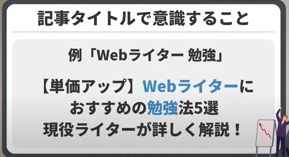

記事タイトルを付ける

記事タイトルはSEOライティングにおいて重要な要素です。タイトルが悪いと上位表示されず、いくらよい記事を書いても誰にも読んでもらえません

記事タイトル作成時に重要な要素は以下のふたつです。

- KW(キーワード)を左寄せで入れる

- 目を引く文言を入れる

実際に記事タイトルを作成した例を見てみましょう。

KW(キーワード)の「Webライター勉強」を左寄せで入れていれば、読者が検索したときにタイトルのKWが見切れずに表示されます。

また【単価アップ】や勉強法5選のように、すみつきかっこや数字を入れて読者の目を引くタイトルにするのもよいでしょう。

h3になりそうな情報をなるべく書き出す

h3見出しを作成する際は、情報をなるべく書き出すようにします。情報をあとからつけ足していくよりも、削除・並び替えをしたほうが整理しやすいからです。

さらに、情報が多いほど抜け漏れのない見出し構成を作成できます。

h3を書き出す方法は以下を参考にしてください。

- 知っている知識からひねり出す

- 上位記事を参考にする

- 関連キーワードを参考にする

それぞれ詳しく解説します。

なお、抽出した情報が多くなりすぎて絞れなくなったときは「想定読者の悩み」を振り返り、本当に必要な情報は何かを再度考えると絞りやすいでしょう。

知っている知識からひねり出す

まずは、ここまでのリサーチで得た知識からひねり出します。あなたの頭で考えたり、持っている書籍をアレンジしたりするのもよいでしょう。

あなた自身の頭から考えた内容であれば、オリジナリティが出やすくなります。

福田 卓馬

福田 卓馬競合にはない、よい見出しが作成できるでしょう。

上位記事を参考にする

上位記事を参考にしてh3見出しを作成する方法もあります。

やり方は以下のとおりです。

- 上位10記事をまとめて開く

- h3見出しに目を通す

- 気になった項目をメモする

上位記事を参考にする場合、記事の内容を丸写しするのはNGです。コピーコンテンツはGoogleからの評価を得られません。

オリジナリティを出すために、記事を読んで得た知識を知人に解説するイメージを持つとよいでしょう。

関連キーワードを参考にする

親和性の高いKW(キーワード)で検索して、出てきた記事も参考になります。

たとえば、KW「Webライター勉強」の場合「Webデザイナー勉強」「プログラミング勉強」などで検索してみましょう。

ジャンルが異なっても読者の悩んでいる内容は同じなので、参考になるh3見出しをみつけられます。

なお、SEOライティングを身につけてWebで稼いでいきたい方は、ぜひたくま塾の限定メルマガに登録ください!これまでの経験で得た有料級の情報をすべて無料で公開していくので、ぜひ活用してください!

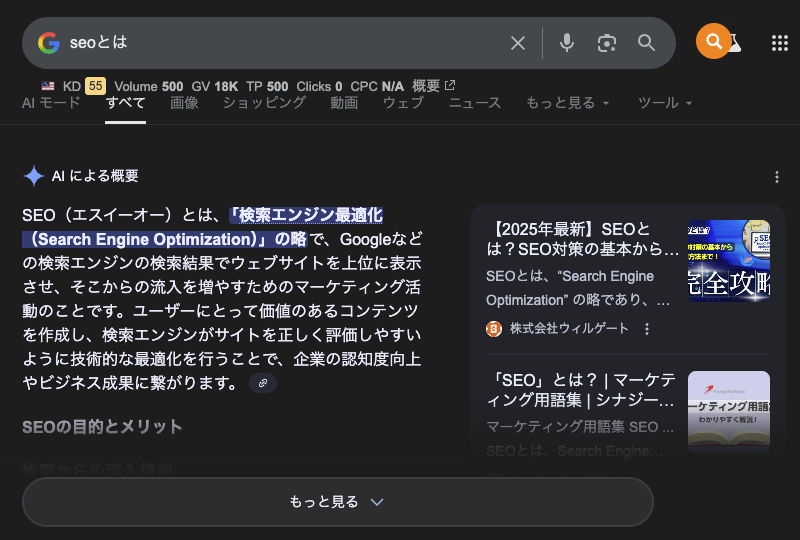

AIOに引用されるコンテンツを意識する

近年では、AI Overview(Google AI が生成する要約)に引用されるコンテンツ制作をすることがSEOの新常識になっています。

2025年以降、AIが検索結果の最上部に回答を表示するケースが急増しており、そこに引用されることで露出効果に期待できます。

AIに引用されやすいコンテンツの特徴は、以下のとおりです。

- 簡潔で正確な回答

- 信頼できる情報源からの引用

- 構造化された情報

例えば「〇〇とは?」という質問に対して、冒頭で端的に定義を示し、その後で詳細を説明する構成にしましょう。

表や箇条書きを活用して情報を整理することで、AIが理解しやすく、引用されやすいコンテンツになります。

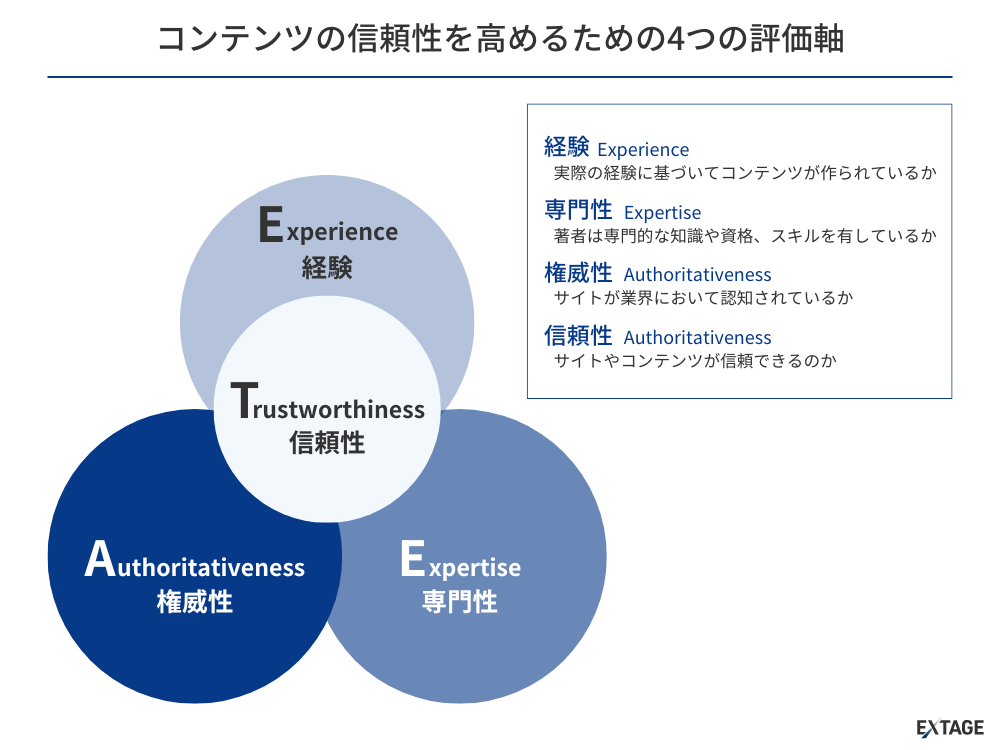

E-E-A-Tを意識して一次情報を入れる

SEOライティングでは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識して一次情報を追加していきましょう。

Googleは、単純な記事の読みやすさや構成だけでなく、信頼性やオリジナリティを評価しているためです。

E-E-A-Tを満たすには、一次情報を入れるのが一番です。

実際に体験したことや自社の独自データなど、ほかの人に真似できないコンテンツのこと。

例えば、実際にハワイに旅行に行ってみた経験や、自社だけが知っている独自の顧客データ・統計などは、ほかの人が真似できない一次情報になります。

一次情報を積極的に盛り込むことで、他の記事では得られない価値を読者に提供できます。

SEOライティングのコツ8選【執筆編】

いよいよ実際に記事を書く段階ですが、ここで手を抜いてしまうと、どんなに良い構成でも読者に響かない記事になってしまいます。

執筆段階では「読みやすさ」と「信頼性」の両方を意識するのが成功のカギです。

読者が最後まで夢中になって読める文章を書くために、以下の8つのコツを実践していきましょう。

- リード文で読者を惹きつける

- PREP法を意識する

- 一文40文字以内を意識する

- 記事内で表記揺れをなくす

- 難しい表現や専門用語を使わない

- 必要に応じて表・箇条書き・イラストを入れる

- 納得できるようなデータや引用を加える

- 期間を空けてから推敲する

福田 卓馬

福田 卓馬SEOライティングを、どう書けばよいかわからない人はぜひ参考にしてください。

リード文で読者を惹きつける

記事冒頭のリード文は、上手く書けていないと、本文に進む前に読者が離脱してしまう重要な部分です。

離脱を防ぐには読者の気持ちをガシッとつかむ必要がありますが、魅力的な文章術は不要なので安心してください。

福田 卓馬

福田 卓馬型に沿って執筆すれば、誰でも簡単に書けますよ!

具体的には「PASONAの法則」にあてはめて執筆します。

「PASONA」は、次の頭文字を取って作られた言葉で、本来は商品購買につなげる法則ですが、リード文にも利用できます。それぞれの意味を以下の表にまとめました。

| 言葉 | 意味 | 目的 |

|---|---|---|

| Problem | 問題提起 | 想定読者の悩みを代弁する |

| Affinity | 親近 | 読者に寄り添い、記事の存在意義を説明 |

| Solution | 解決策・提案 | 記事を読めば解決することを記載する |

| Nallow | 絞り込み | 対象読者を明確にする |

| Action | 行動 | 行動を促す |

ここからは、実際にPASONAを使ってKW「Webライター勉強」でリード文を作ってみます。

「Webライターって勉強するべき?」

「具体的なやり方を教えて」

「どんなところに注意すればいい?」

Webライターにはどんなスキルが必要かわからず、本当に稼げるのか不安に感じている人も多いでしょう。

そこで今回は、以下の内容を解説していきます。

- Webライターが勉強すべき3つの理由

- Webライターの勉強方法5ステップ

- Webライターが勉強するときの注意点

これからWebライターを始める初心者だけでなく、伸び悩んでいる現役ライターさんにも有益な情報となっています。

ぜひこの記事を参考に、正しい勉強方法を知り、高単価ライターを目指してみてくださいね。

はじめのうちは、型に沿ってリード文を書いていくことを繰り返しましょう。数をこなしていくうちに、自然に応用できるようになりますよ。

福田 卓馬

福田 卓馬記事の魅力を伝えるために、ぜひPASONAの法則を活用してみてくださいね。

PREP法を意識する

SEOライティングでは、基本的にPREP法と呼ばれる文章テクニックを駆使して本文を執筆していきましょう。

PREP法とは「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再結論)」の順序で書く手法です。

Web記事の読者は結論を早く知りたがっているため、最初に結論を伝えてあげましょう。結論に納得してもらうために、理由や具体例を解説していきます。

例えば、SEO対策にはキーワード選定が重要という主張がある場合、次のような文章になります。

・SEO対策にはキーワード選定が重要です(結論)

・なぜなら、適切なキーワードがないと読者に届かないからです(理由)

・実際に弊社では〇〇のキーワードで上位表示を達成しました(具体例)

・キーワード選定が成功の鍵となります(再結論)

この構成により、忙しい読者でも要点を素早く理解できる親切な記事になります。

一文60文字以内を意識する

一文を60文字以内にすることで、スマートフォンでも読みやすい文章になります。

ジャンルにもよりますが、インターネットでは読者の約8割がスマートフォンで記事を読んでおり、長い文章は画面で何度も改行されて読みにくくなってしまいます。

一文が長くなりそうな場合は、句点で区切って二つの文に分けるか、箇条書きを活用しましょう。

SEOライティングは読者のニーズを満たし、検索エンジンにも評価される記事を書く技術で、継続的な練習により必ず上達できます。

SEOライティングは読者のニーズを満たす技術です。継続的な練習により必ず上達できます。

短い文章の積み重ねが、読者にとってストレスフリーな記事を作り上げます。

記事内で表記ゆれをなくす

表記ゆれをなくすことは、記事の信頼性を大きく左右する重要な要素です。

同じ意味の言葉が違う表記でいくつも存在すること。

たとえば、同じ記事のなかに「Webサイト」と「ウェブサイト」というように同じ意味で違う表記の言葉が混在していると、読者が混乱してしまう可能性があります。

表記ゆれをなくすには、次のように用語の表記ルールをあらかじめ決めておきましょう。

- Web関連の用語は英語表記

- カタカナ語は長音符号あり

- 数字は算用数字

- 記号は半角

表記が統一された記事は、プロが書いた信頼できる情報という印象を読者に与えることができます。

難しい表現や専門用語を使わない

SEOライティングでは、小学生でも理解できるくらいわかりやすい文章を心がけましょう。

難しい漢字や専門用語、周りくどくてわかりづらい表現があると、読者がパッとみてストレスを感じ、離脱されてしまう原因になります。

次のような要素を避けて、なるべく平易でわかりやすい表現を意識すれば、最後まで読み進めてもらいやすくなります。

- 読むのが難しい漢字

- 一般人がわからない業界専門用語

- 意味があいまいなカタカナの横文字

- 一般的に浸透していない略語

どうしても専門用語を使わなければならない場合は、必ず分かりやすい説明を併記しましょう。

たとえば、CTRという単語を使うときには「CTRとは、検索結果が表示された回数に対してクリックされた割合です」といった説明をすぐ近くに併記しておきます。

ただし、業界人に向けたコラムを書く場合などは、あえて専門用語を使ったほうが読まれやすいです。あくまで、読者のレベルに応じた言葉選びが重要だといえるでしょう。

必要に応じて表・箇条書き・イラストを入れる

視覚的な要素を取り入れることで、読者の理解度が飛躍的に向上します。

いくら内容が優れていても、文字ばかりびっしりと詰まった記事は内容を理解しづらく、読者に敬遠されがちです。

必要に応じて次のような要素を取り入れることで、記事を読み進めてもらいやすくなります。

- 箇条書き(リスト)

- 表(テーブル)

- 画像(イラスト)

例えば、ツールのスペックを比較するときは、文章にするより次のような表にまとめたほうが理解しやすくなります。

| ツール名 | 月額料金 | 機能数 |

|---|---|---|

| ツールA | 3,000円 | 15個 |

| ツールB | 1,000円 | 10個 |

| ツールC | 5,000円 | 30個 |

文字と視覚要素のバランスが取れた記事は、読者にとって理解しやすく親切な記事になります。

納得できるようなデータや引用を加える

記事の説得力や信頼性を高めるために、信頼できるデータや引用を入れていきましょう。

結論ファーストでわかりやすい記事を書いていても、根拠がほとんどなければ読者に信頼してもらえません。ユーザーだけでなく、Googleからも評価されづらくなります。

Googleの公式ガイドラインでも、信頼性の高いコンテンツを作成するのが重要だと明記されています。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

公的機関の調査結果、専門家の発言、企業の公式発表などを適切に引用することで、記事の信頼性が大幅に向上します。

例えば「総務省の調査によると、スマートフォンの普及率は88.1%に達している」のように、具体的な出典とデータを明記しましょう。

ただし、引用する際は必ず出典を明記し、引用ブロックを使用することが重要です。

期間を空けてから推敲する

記事を書いたら、公開する前に必ず時間を空けてから推敲しましょう。

推敲とは書いた本文のチェックをすること。

本文を書き終えたら、必ず次のような項目についてチェックする必要があります。

- 誤字脱字はないか

- 文法上の誤りはないか

- 各見出しのボリューム感は適切か

まずは目視や音読を繰り返して、記事の内容がおかしくないかを確認します。文章に違和感がある場合は「PREP法」に沿って書けているかチェックしましょう。

福田 卓馬

福田 卓馬無駄な文章を削ぎ落とせるため、読みやすい文章ができますよ。

加えて、書いた直後は内容に集中しているため、読者目線での読みにくさや分かりにくさに気づきにくいです。

理想的には1〜2日、最低でも数時間は時間を空けてから記事を読み返してみましょう。

記事の読了率をSEO戦略全体の中で改善したい方は「読了率を上げるコンテンツSEOの手順5ステップ|成功のポイントも解説」の記事をご覧ください。

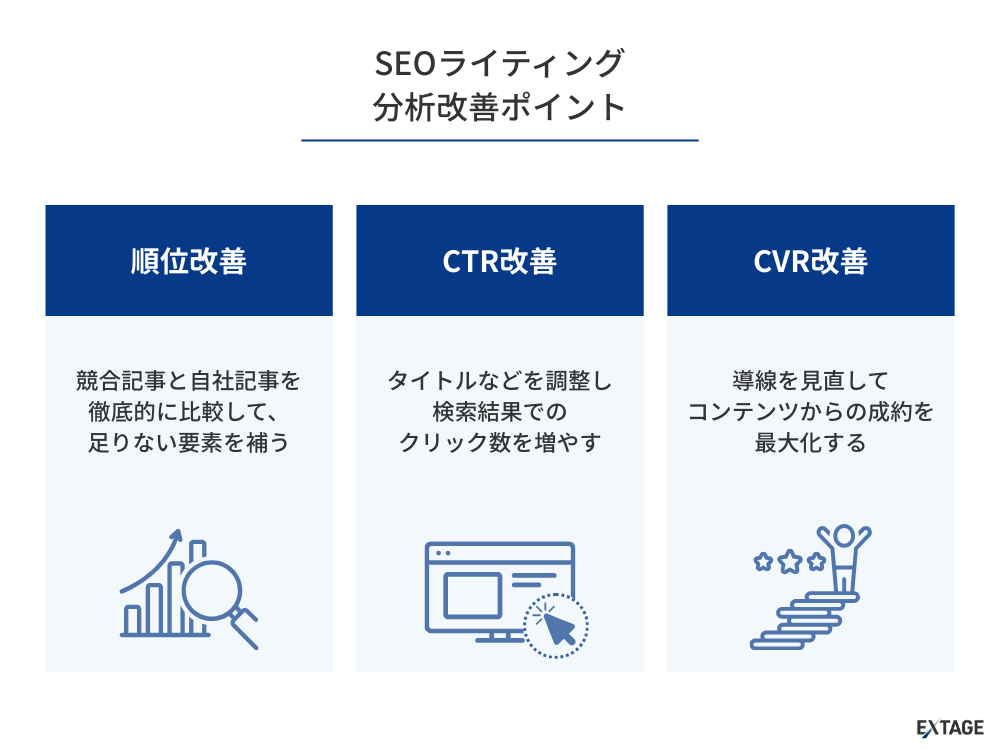

SEOライティングのコツ3選【分析改善編】

多くの方が記事を公開して満足してしまいがちですが、継続的に成果を上げるには、記事を公開した後の分析と改善が必要不可欠です。

以下の3つのステップで、継続的な改善サイクルを回していきましょう。

- 検索順位をツールで追いかける

- 記事の問題点がどこにあるのか見極める

- 問題点に応じて必要な施策を打つ

検索順位をツールで追いかける

検索順位の継続的な監視は、SEO成果改善の絶対条件です。

書いた記事の順位が上がったかどうかわからないと、良い記事を書けたのかどうか判断できません。結果的に、ライティングのノウハウも蓄積されず、成果が出にくくなります。

とはいえ、手動での順位チェックは時間がかかるうえに見落としも多く、効率的な改善には向いていません。次のような検索順位チェックツールを利用しましょう。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| GRC | 国内で最も利用されている老舗ツール |

| Nobilista | クラウド型で使いやすい |

| Gyro-n | 高機能で分析に強い |

これらのツールを使えば、毎日自動で順位を記録し、変動をグラフで確認できます。

福田 卓馬

福田 卓馬順位チェックを習慣化することで、Googleアップデートの影響や競合の動向も素早く把握できるようになります。

記事の問題点がどこにあるのか見極める

書いた記事からなかなか成果が上がらない場合、問題点を分析する必要があります。

記事コンテンツで見つかる問題点と確認方法は、主に次の3つです。

| 指標 | 確認方法/ツール |

|---|---|

| 検索順位 | 検索結果やGRCなど |

| CTR | Googleサーチコンソール |

| CVR | Googleアナリティクスなど |

まずは記事ごとに各指標をチェックして、どこに問題の所在があるのか明らかにしましょう。

たとえば、検索結果が上昇しているのになかなか表示回数やユーザーが増えない場合、タイトルが悪くてクリック率が低いのが原因だと考えられます。

問題点に応じて必要な施策を打つ

すべての問題に同じ改善策を適用しても、効果は期待できません。

記事の問題点を明らかにしたら、必要に応じてリライトを実施しましょう。

順位上昇:競合と徹底的に比較する

順位が上がらない場合は、上位表示されている競合記事との詳細比較が必要です。

競合記事と比較して不足している要素を洗い出し、以下の観点でチェックしましょう。

- 扱っている話題の網羅性

- 見出し構成の違い

- 文字数や画像の有無

- 独自性のある情報の充実度

不足している要素を補完することで、検索エンジンからの評価向上が期待できます。

CTR向上:タイトルとディスクリプションを調整する

表示回数は多いのにクリック率が低い場合は、タイトルとメタディスクリプションの見直しが効果的です。

魅力的なタイトルの特徴は以下の通りです。

| 改善案 | 具体例 |

|---|---|

| 数字を入れる | 「5つの方法」「30分で完了」など |

| 読者のメリットが明確 | 「初心者でも簡単」「コストを50%削減」など |

| 緊急性や限定性を演出 | 「2025年最新」「今すぐできる」など |

弊社が実施してきた事例では、Googleサーチコンソールで関連キーワードを確認して、タイトルに入れることでクリック率が向上する事例も多いです。

メタディスクリプションには、記事を読むことで得られる具体的なメリットを120文字以内で記載しましょう。

CVR向上:販売導線を見直しする

記事への流入は多いのにお問い合わせや購入に繋がらない場合は、記事内の導線設計を見直す必要があります。

効果的な改善方法は以下の通りです。

- 関連サービスへの内部リンクを適切な位置に配置

- 目立つCTAボタンを記事の途中と最後に設置

- 読者の疑問を解決した直後にサービス紹介を挿入

読者が自然に次のアクションを取りたくなる仕組みを作ることで、成果に繋がる記事に改善できます。

SEOライティングを成果に繋げるポイントは運用体制にある

SEOライティングで継続的に成果を出すには、個人のスキルアップだけでは限界があります。

多くの企業が SEO で挫折してしまう理由は、場当たり的で体系化されていない運用を続けているからなんです。

組織として戦略的にSEOライティングに取り組むことで、安定した品質と継続的な成果を実現できます。

- 良いコンテンツの定義を知っておく

- 制作フローを徹底的にマニュアル化する

- 数値を定期的に追い続ける

良いコンテンツの定義を知っておく

企業がオウンドメディアを運営する場合、チーム全員が「良いコンテンツとは何か」を明確に理解していることが品質向上の前提条件です。

実は、メンバーそれぞれが異なる品質基準を持っていると、一貫性のないバラバラな記事が生まれてしまうんです。

良いコンテンツの必須要素を以下のように定義しておきましょう。

| 要件 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 内容面の基準 | ・読者の悩みを完璧に解決できる情報が網羅されている ・中学生でも理解できる分かりやすい表現で書かれている ・根拠のあるデータや一次情報が適切に含まれている |

| 技術面の基準 | ・一文40文字以内で適切な改行がされている ・表記揺れがなく用語が統一されている ・見出し構造が論理的に整理されている |

上記はあくまで一例に過ぎません。金融や医療といった信頼性を求められるジャンルの場合、より専門的かつ細かいチェックが求められるでしょう。

いずれにせよ、コンテンツの品質基準を文書化し、チーム内で共有することで、誰が書いても一定品質の記事を作成できるようになります。

検索品質評価者がチェックするコンテンツ基準を把握したい方は「品質評価ガイドラインとは?Googleの高評価基準とGeneral Guidelinesの要点」の記事をご覧ください。

加えて、記事の読了率を高めるライティング技術を体系的に学びたい方は「読了率が上がるSEOライティングのコツ20選!手順と基本知識を解説」の記事をご覧ください。

制作フローを徹底的にマニュアル化する

結論からいうと、マニュアル化により品質の安定化と作業効率の向上を同時に実現できます。

実は、属人的な運用では担当者が変わるたびに品質がばらつき、ノウハウも蓄積されません。キーワード選定から記事公開まで、各工程の責任者と作業内容を明文化することが重要です。

弊社で用いている具体的な制作フローについて、表でまとめてみました。

| 工程 | 責任者 | 主な作業内容 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| キーワード選定 | マーケ担当 | 検索ボリューム調査、競合分析 | 2時間 |

| 構成作成 | ライター | 見出し設計、情報収集 | 3時間 |

| 執筆 | ライター | 本文作成、画像挿入 | 5時間 |

| 校正・校閲 | 編集者 | 内容チェック、表記統一 | 1時間 |

| 公開・設定 | Web担当 | WordPress投稿、内部リンク設定 | 30分 |

マニュアル化によって、新しいメンバーが入ってきてもこれまでと変わらずスムーズに作業を進められ、品質の底上げが図れます。

数値を定期的に追い続ける

先ほどお伝えしたとおり、継続的な数値監視により早期の課題発見と迅速な改善が可能になります。

SEOは中長期的な施策なので、定期的な効果測定なしには最適な戦略を立てることができません。

週次または月次で以下の指標をレポート化し、チーム内で共有しましょう。追跡すべき主要指標について以下にまとめました。

- 新規記事の公開数

- 検索順位の変動状況

- オーガニック流入数の推移

- 記事ごとのコンバージョン数

- 競合サイトとの順位比較

数値の変動があった場合は必ず要因分析を行うことが重要です。

例えば、特定の記事の順位が急降下した場合は「競合の新記事公開」「Googleアップデート」「内部リンクの変更」などの要因を調査します。

とはいえ、これだけの運営体制を社内で確立するためには、リソースや専門知識が必要で、特に中小企業様の場合は現実的とはいえません。

EXTAGE株式会社では、記事コンテンツの制作から運用改善、その他マーケティングの全般支援を請け負っています。社内で記事制作できる体制が整っていなくても検索流入の増加を実現できますので、気軽にお問い合わせください。

よくある質問

SEOライティングに必要なスキルは?

SEOライティングには、文章力だけでなく、検索ユーザーの心理を読み解く分析力や、情報を整理する構成力など、幅広いスキルが求められます。

- 読者が理解しやすい文章を書くための構成力

- キーワードを自然に文章へ落とし込むスキル

- 競合分析を行い、記事に反映する分析力

これらは記事制作を繰り返すほど磨かれるスキルです。初心者でも実践しながら身につけることができます。

SEOライティングに役立つツールはどれが人気なの?

SEOライティングでは、各工程を効率化するためにツールを活用するのがおすすめです。用途別に人気のツールをまとめると、次のようになります。

| カテゴリ | ツールの例 |

|---|---|

| キーワード調査 | ・ラッコキーワード ・Googleキーワードプランナー |

| リサーチ | ・ヤフー知恵袋 ・YouTube |

| 推敲 | ・Copy Content Detector ・文賢 |

ツールを使うことで、検索意図の把握から執筆、改善までの流れを効率化でき、より質の高い記事を安定して作れるようになります。