「オウンドメディアを始めたけれど、なかなか成果が出ない…」

「これから始めたいけど、何から手を付けたらいいのか分からない…」

「中小企業でも、本当に効果があるのか不安…」

こうした悩みを抱える中小企業の経営者や担当者は少なくありません。

オウンドメディアは本来、「資産として積み上がる集客手段」であり、継続的に信頼とファンを育てられる強力なツールです。

しかし、実際には「記事を更新してもアクセスが増えない」「成果が見えないまま更新が止まってしまう」といった声も多く聞かれます。

福田卓馬

福田卓馬その多くは、中小企業ならではの強みを活かせていないことが原因です。

オウンドメディアは、大手のように潤沢な予算やチーム体制がなくても、専門性・顧客との距離の近さといった中小企業の特性を生かすことで、大手には真似できない成果を上げることができます。

本記事では、中小企業がオウンドメディアで成功の秘訣を、事例やメリットを交えて解説します。

この記事を読むことで、中小企業が成果を上げるための運用方法が理解でき、ブランディングや集客の成功に近づけるでしょう。

今すぐオウンドメディアで成功するためのポイントを学び、自社のビジネスを成長させましょう!

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役社長

SEO歴10年。上場企業を含む200社以上のSEO対策を支援。BtoB・スクール・EC等、幅広い業界の検索順位改善・オウンドメディア構築を手掛ける。KADOKAWA出版『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』著者。「人手も予算も足りない…」そんな中小企業こそ、正しいSEOやオウンドメディア運用で大きな成果を上げられます。

EXTAGE株式会社は、中小企業の強みを活かした集客戦略を提案し、オウンドメディアの成長を力強く後押しします。

気になる担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

\無料相談受付中です!/

中小企業こそオウンドメディアに取り組むべき理由

中小企業において、オウンドメディアの設立、ひいてはSEO対策の必要性が高い理由は以下の3つです。

最初にオウンドメディアの必要性を知っておきましょう。

限られた予算でも資産を築ける

広告にかけられる予算が限られている中小企業こそ、長期的に成果を出せる仕組みづくりが必要です。

オウンドメディアは一度作成した記事が検索結果に残り続け、時間とともに価値が積み上がる資産型の集客手段”して機能します。

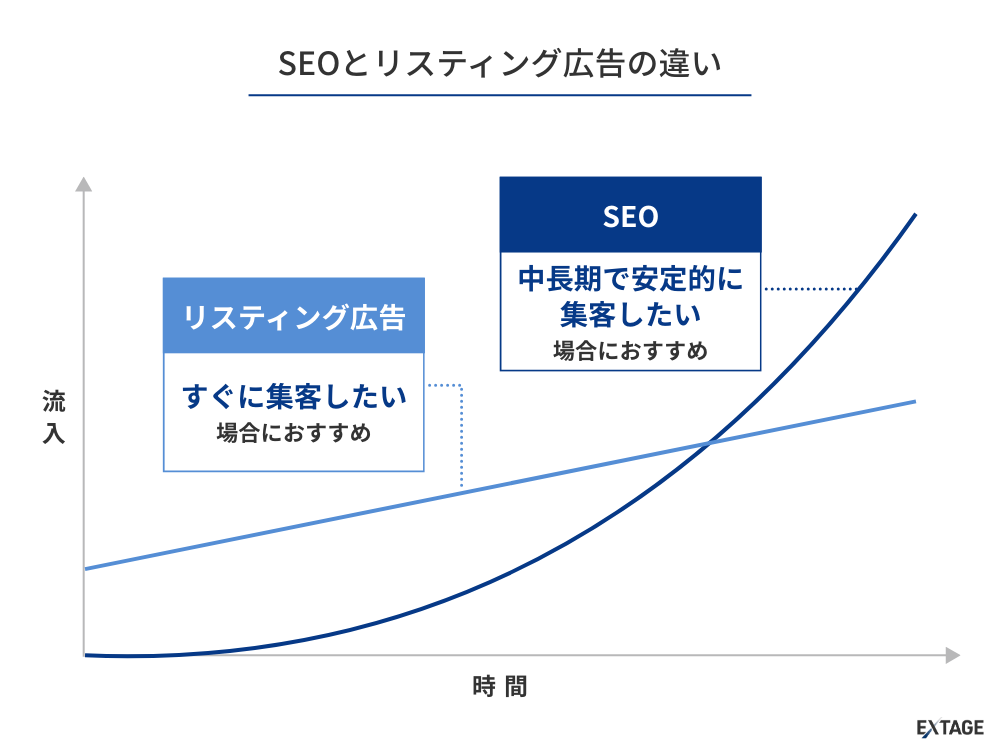

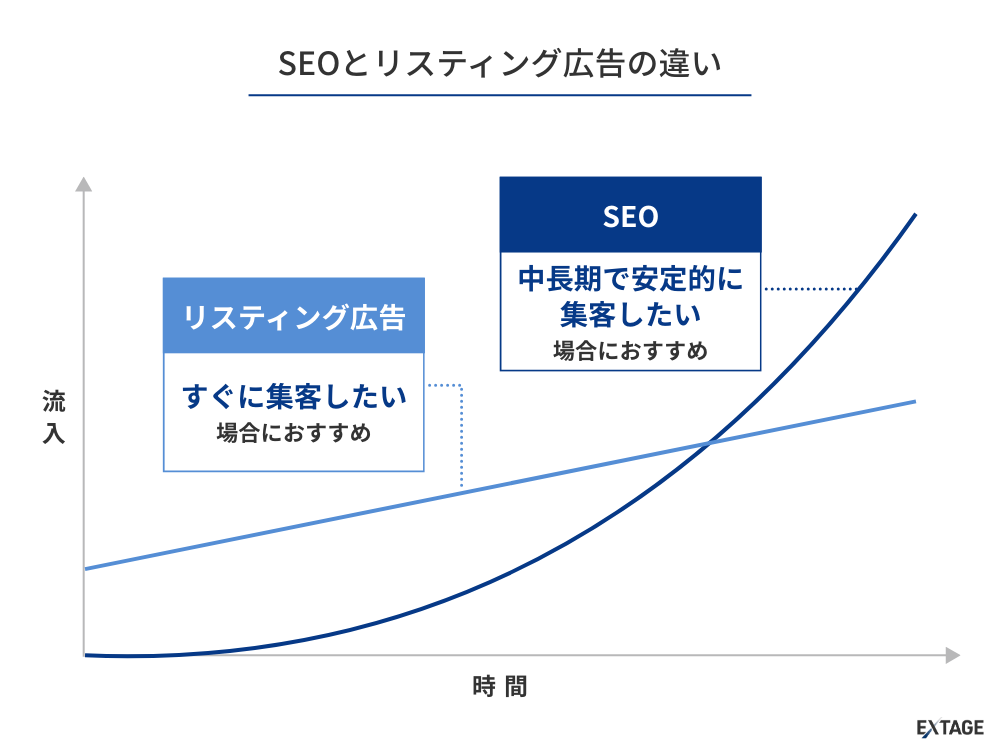

リスティング広告は短期的な集客には効果的ですが、出稿を止めた瞬間に成果が途絶えてしまいます。限られた予算で継続的に成果を出す方法としては適していません。

一方で、オウンドメディアはコンテンツを継続的に発信することで、広告費に頼らない安定的な集客基盤を構築できます。

検索上位の記事が増えるほど露出機会も広がり、CPA(顧客獲得単価)を下げられる点も大きな魅力です。

とはいえ、日々の業務に追われ、運営リソースの確保が難しい中小企業も多いでしょう。

その場合は、外部の専門家と連携して運用する方法も有効です。

資金に余裕がない場合は、自社で対応が難しい部分のみを委託するなど、部分的な外注活用も検討すると良いでしょう。

ただし、外注に任せきりにせず、自社が主体となって方針や目的を明確にすることが大切です。

専門性の発信で企業の認知を広げる

中小企業にとって大きな課題の一つが、自社やサービスの知名度の低さです。

商品やサービスが十分に知られていないと、せっかく記事を公開しても競合に埋もれてしまうことがあります。

こうした状況を打開するには、多くの人に届けるよりも「特定の顧客に深く響く」情報発信が重要です。

その点、オウンドメディアは知名度が低くても、自社の専門性や独自の強みを発信し、信頼を積み上げられる場として機能します。

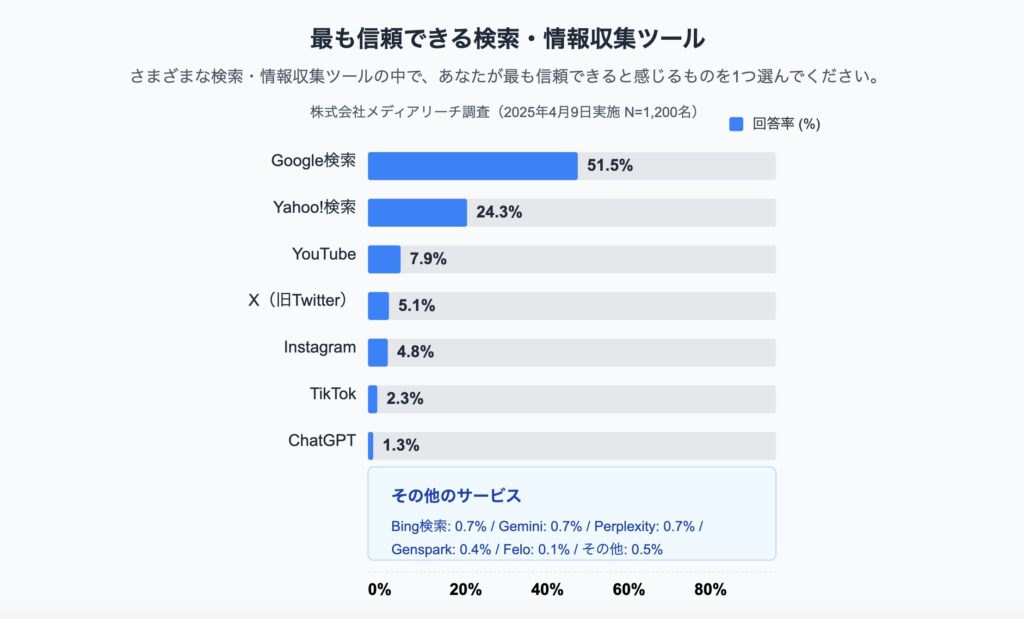

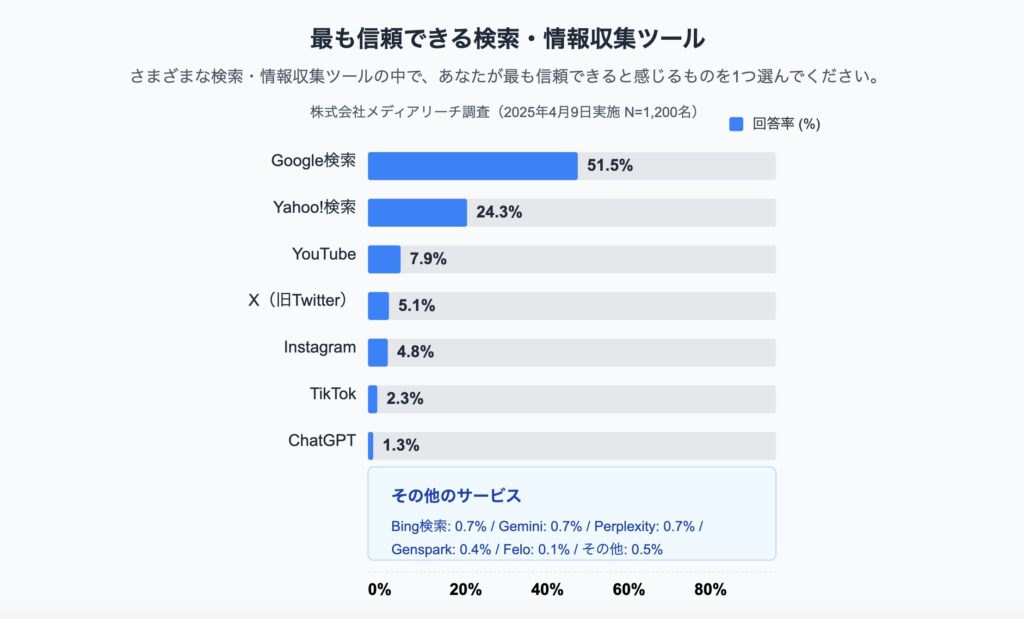

生成AIやSNSの活用が進む今でも、メディアリーチ社の調査によると、約半数以上のユーザーが「最も信頼できる情報源は検索エンジン」と回答しています。

このことからも、検索経由で「専門的な知見」を発信する重要性は依然として高いといえます。

さらに、特定の分野に特化した情報を継続的に発信することで、「この分野といえばこの会社」と認知されやすくなり、結果としてブランド力の向上につながります。

例えば、歯科医が集客したいなら、歯のお手入れに関するトピックをブログで執筆し、検索での露出を増やすなどのアプローチが考えられます。

顕在層・潜在層の両方にアプローチできる

オウンドメディアの大きな強みは、「顕在層」と「潜在層」の両方にアプローチできる点です。

| 比較項目 | 顕在層 | 潜在層 |

|---|---|---|

| 課題認識の状態 | 課題を明確に自覚しており、解決方法を探している | 課題やニーズが漠然としている |

| 検索意図 | 「解決したい」「比較したい」「導入したい」など具体的 | 「知りたい」「なんとなく気になる」など抽象的 |

| 検索キーワード例 | ・オウンドメディア 成功事例 ・SEO外注 費用 | ・集客 方法 ・売上 伸ばすには |

| 心理状態 | すでに購買・導入を検討している | まだ検討前で、情報を見て興味を持ち始める段階 |

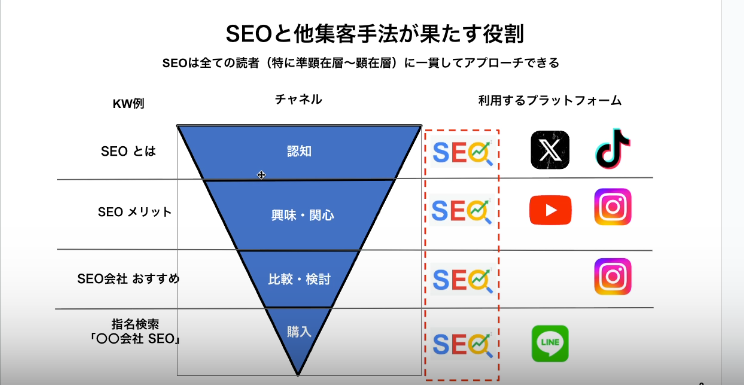

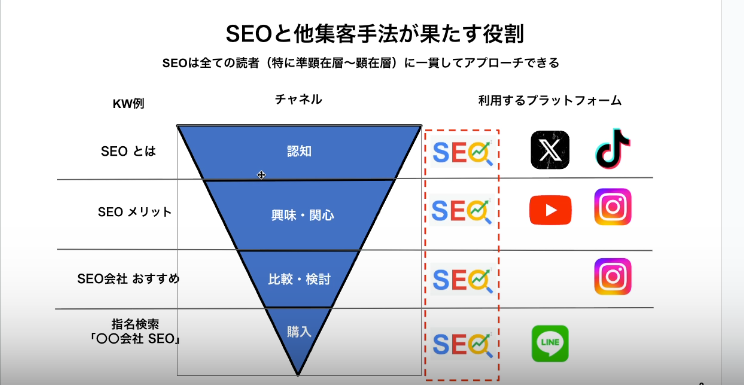

近年はSNSでの情報収集も一般的になっていますが、SEOとSNSでは狙えるターゲット層が異なります。

SNSは、ユーザーが受動的に情報を受け取るため、潜在層へのアプローチに優れています。

ただし、ユーザーは「なんとなく見ている」段階であることが多く、購入や問い合わせなどの具体的な行動にはつながりにくい傾向があります。

一方、顕在層のユーザーは自ら課題を解決しようと検索している状態です。

SEOを活用したオウンドメディアでは、能動的にキーワードを検索する顕在層へ的確にアプローチできるため、購入や問い合わせといった行動に直結しやすいのが特徴です。

また、記事の内容や内部リンクを工夫すれば、検索で訪れた顕在層を潜在層向けコンテンツへ誘導することも可能です。

つまり、オウンドメディアは「今すぐ成果を出したい顕在層」と「将来的に顧客となる潜在層」の両方に働きかける、中小企業にとって最も効率的な集客基盤といえるでしょう。

弊社ではオウンドメディアのコンサルを請け負っています。今なら期間限定で無料相談を実施しているので、ぜひ今のうちに申し込んでくださいね!

\お気軽にご相談ください!/

中小企業のオウンドメディア成功事例3選

実際にオウンドメディアで成功した中小企業の成功事例を3つ紹介します。

実際の成功事例を知ることで、自社での運用イメージをより具体的に描けます。これらの事例を参考に、自社でも取り入れられる施策を見つけ、実践してみましょう。

イングリッシュおさる様|アクセス数とLINE登録者数が増加

株式会社LEC様は、もともとYouTubeを中心に英語学習コンテンツを発信していましたが、ユーザーからの要望と集客強化を目的に、オウンドメディア「イングリッシュおさる」を立ち上げました。

以下を意識して運営したところ、メディア開設からわずか1年で月間アクセス数10万PVを突破し、公式LINEへの新規登録者も毎月約200名に増加しました。

- 高品質な記事の作成

- YouTubeの内容をSEOを意識して記事化し、検索流入を拡大

- ユーザーが検索しそうなキーワードの選定

- 自然にLINE登録へ誘導する導線設計

このように、SEOとリード獲得の導線設計を組み合わせることで、オウンドメディアは強力な顧客獲得チャネルとして機能します。

株式会社LEC様のオウンドメディア運用支援は、弊社でもサポートさせていただきました。詳細は、以下の記事をご覧ください。

FREE BIZ LIFE様|売上がアップ

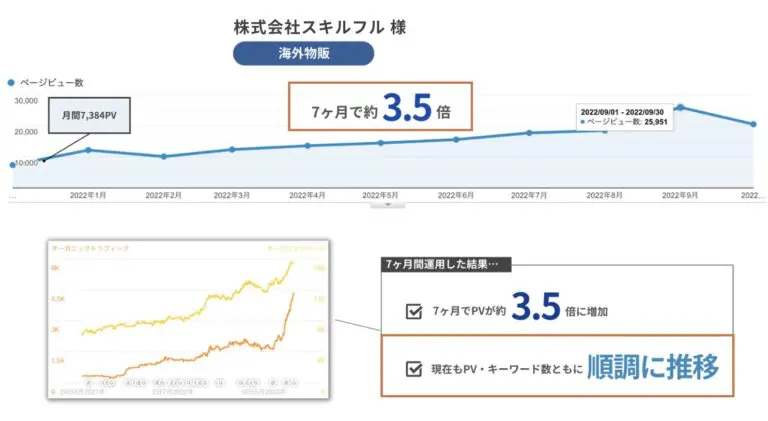

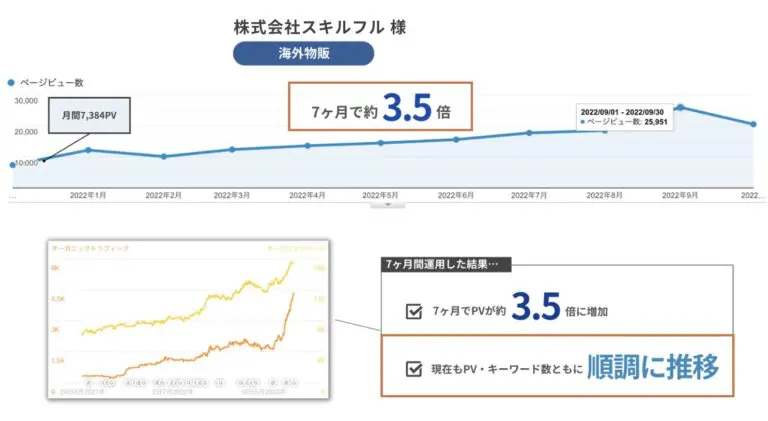

株式会社スキルフル様は、自社オウンドメディア「FREE BIZ LIFE」で、世界最大のネットオークションサイト「eBay輸出」に関するノウハウを発信されています。

以下の施策を実践した結果、わずか7か月でPVが3.5倍に成長し、自社商品の売上アップを実現しました。

- SEO対策を強化

- プロに外注して時間を確保

- eBay輸出の知識に基づいた正確かつ有益な記事作成

SEO強化によって検索流入が増え、販売促進に直結した成功事例です。

外注を活用して本業に集中できる時間を確保した点も、成果につながった大きな要因といえます。

株式会社スキルフル様のメディア運用は、弊社でも一部サポートいたしました。詳細は以下のページをご覧ください。

アパリセメディア様|クリック率がアップ

株式会社aparise様は、物販スクール事業「アパリセ」を展開する企業です。

もともとYouTubeを中心に集客を行っていましたが、検索経由でも新規顧客を獲得するために、オウンドメディアを立ち上げました。

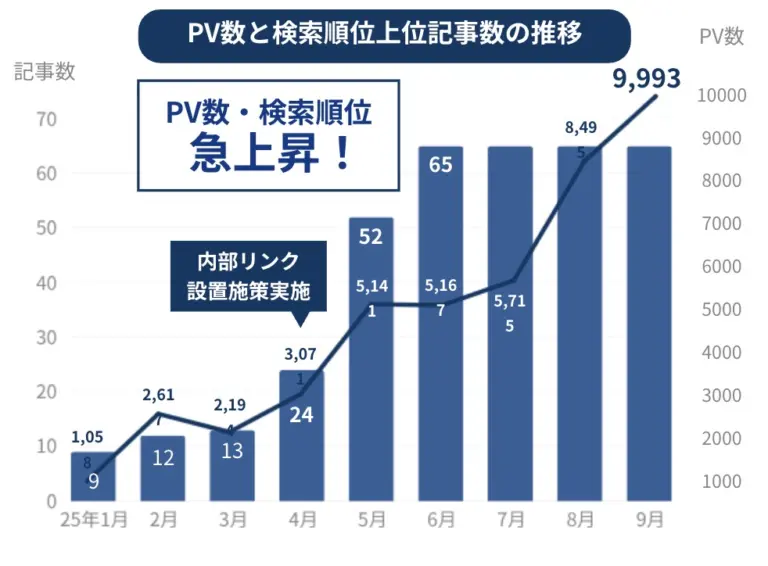

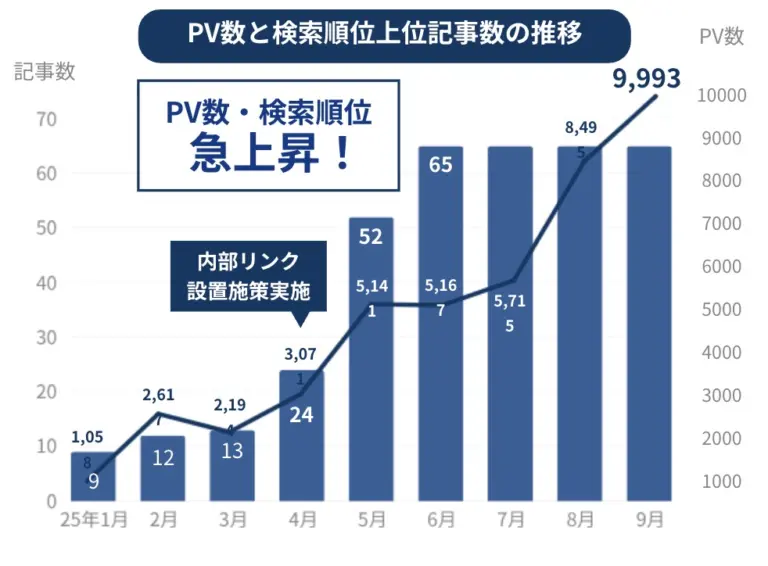

当初は「一部の記事の検索順位が上がらない」「アクセス数はあるのに成果につながらない」といった課題を抱えていましたが、以下の施策によって改善に成功しました。

- 各記事に内部リンクを設置

- 定期的にアクセス数を確認し、分析・改善を短期間で実施

- 記事公開のスピードを向上

上記の施策により、記事の検索順位TOP10獲得率は14%から83%へ上昇。

さらに、記事内に設置した公式LINE誘導バナーのクリック率が向上し、LINEの新規登録者数も毎月約10名増加しました。

本事例のSEO改善および記事作成も、弊社が支援いたしました。詳細は、以下のページよりご覧ください。

中小企業がオウンドメディアを効果的に始めるための6ステップ

中小企業がオウンドメディアを立ち上げて成果につなげるには、計画的かつ段階的に進めることが重要です。

ここでは、オウンドメディア開始までの流れを6つのステップに分けて解説します。

これらのステップを踏むことで、オウンドメディアを戦略的に活用し、事業の成長へとつなげられます。

まずは各ステップの流れを理解し、自社に取り入れられる部分から実践してみましょう。

STEP1:オウンドメディアの目的を決める

オウンドメディアを成功させるには、運用目的やKPI設計を明確にすることが重要です。以下の手順で自社で協議を重ね、オウンドメディアの目的をはっきりさせましょう。

最初に以下のような、そもそもの事業目標を整理しましょう。

- 新規顧客を前年比10%増やす

- 自社の認知度を高める

- 新規採用を5人確保する

特に重要なのは、ターゲット読者にとっての価値をはっきりさせることです。

自社の製品やサービスの見込み客がどのような課題を抱えているのか、どのような情報を提供すれば役立つのかを具体的に考えましょう。

以下を例に、成果を測るための指標を数値で設定しましょう。

- 月間PV数1万件

- 問い合わせ件数20件

- 資料ダウンロード数50件

事業目標と一致していることに加え、数値は測定可能で、現実的に達成できる内容であることが重要です。

このように目的を明確にしておけば、オウンドメディア運営の方向性が定まり、迷走を防げます。

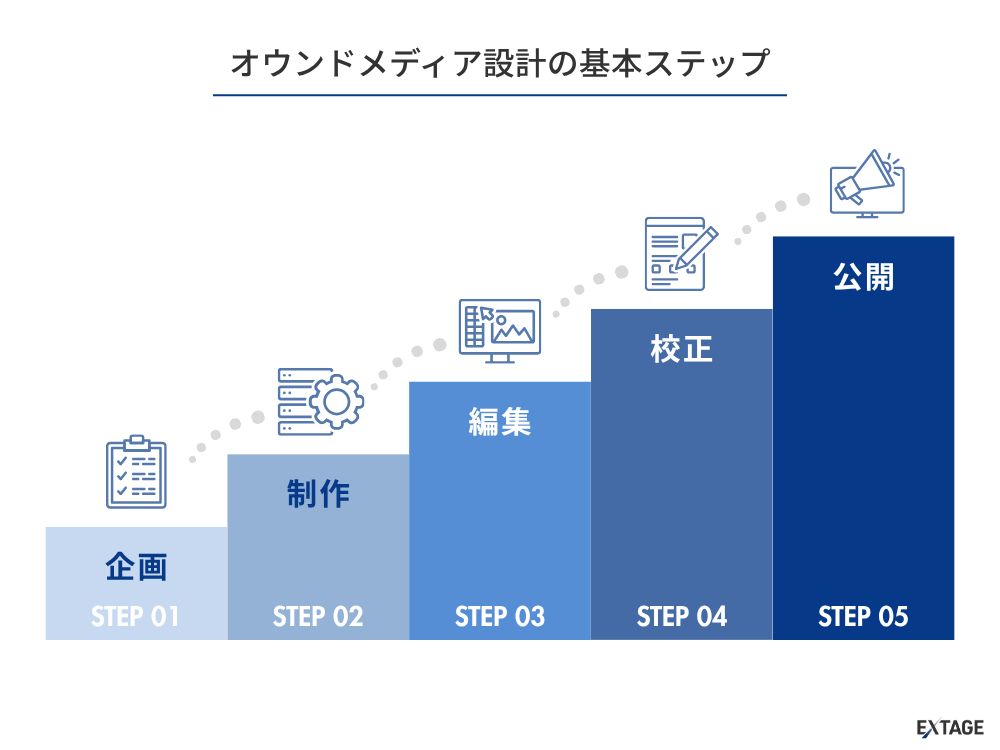

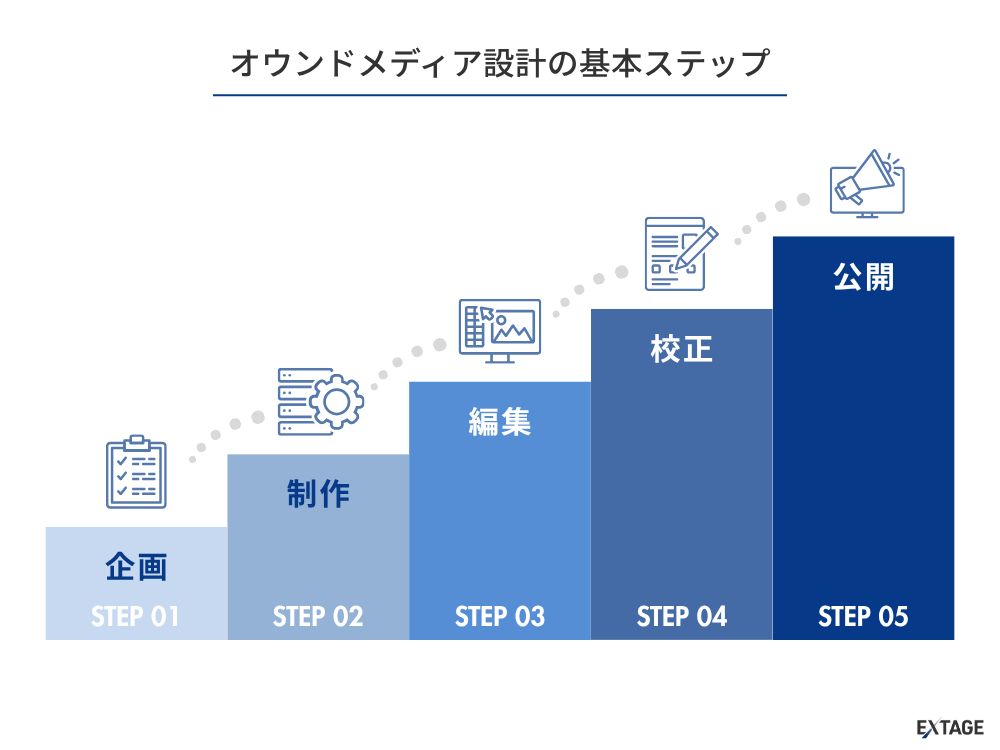

STEP2:設計から計画を立てる

オウンドメディアを軌道に乗せるには、綿密な設計と計画が欠かせません。

行き当たりばったりで記事を公開しても、品質が安定せず成果につながりにくくなってしまいます。

まずは以下の流れを参考にして、一連のワークフローを設計しましょう。

あらかじめ全体像を定めておくことで更新の滞りや作業の無駄を防ぎ、安定した運用につなげることができます。

さらに、この設計を基準に逆算して、日々の更新に落とし込める具体的なスケジュールを立てていきましょう。

STEP3:担当者を決める

中小企業では専任担当者を置けないことも多いため、実務を任せられる最低限の条件を満たす人材を選ぶことが大切です。

担当者に求められる具体的な特徴は以下の通りです。

- 自社商品やサービスの魅力を説明できる

- 進行管理や数値管理ができる

- 基本的なツールを使って成果を確認し、改善点を見つけられる

これらのスキルを備え、責任感を持って取り組める人材を選定しましょう。

マーケティング経験があれば、なお適任です。

専任担当者を置くのが理想的ですが、難しい場合は複数人で役割を割り振る方法も一つの手です。

社内に適任者がいない場合は、SEOに強いフリーランスや制作会社への外注も選択肢となります。

その一方で、月5〜20万円前後のコストが発生する点には注意が必要です。

STEP4:コンテンツ戦略を立てる

オウンドメディアを成果につなげるには、明確なコンテンツ戦略が不可欠です。

戦略を立てず闇雲に記事を作っても読者に響かず、継続的な集客は期待できません。

以下の流れを参考に、目的を達成できるコンテンツ戦略を立てましょう。

年齢や職業、抱えている課題を洗い出し、誰に向けて情報を発信するのかを明確にします。

ペルソナのニーズや課題を把握するには、既存顧客へのインタビューやアンケート、営業担当者へのヒアリングなどが有効です。

ペルソナが実際に検索するキーワードを想定し、コンテンツのキーワードを決めます。

検索ボリュームや競合性を考慮すると、上位表示を狙えるキーワードを見つけやすくなるでしょう。

選定したキーワードとペルソナのニーズを組み合わせ、共感を得られる具体的なコンテンツテーマを設定します。

単なる情報提供にとどめず、読後に行動を促すような記事を目指しましょう。

この流れを踏むことで、読者に届く記事を安定的に作り続けられます。戦略を立てたら、次は実際にターゲット層へ響くコンテンツを作成しましょう。

BtoB中小企業で効率的に記事を制作したい方は『BtoB記事制作の進め方|外注すべきか内製すべきかの判断基準』の記事をご覧ください。

STEP5:目的に合ったプラットフォームを選んで開設する

コンテンツ戦略が固まったら、次はいよいよオウンドメディアを開設する段階です。以下を参考に、プラットフォームを開設しましょう。

代表的な選択肢は以下の通りです。

| プラットフォーム例 | 特徴 |

|---|---|

| WordPress | カスタマイズ性やSEOの自由度が高い |

| note | 無料で手軽に始められる |

自社の運用体制や目的に合わせて選ぶと良いでしょう。

特にWordPressの場合は、SEOが施され、自社のブランドイメージに合ったテーマを選ぶことが重要です。

レスポンシブ対応や表示速度の速さもチェックしましょう。

オウンドメディアの効果を測定し、改善につなげるために必要です。

代表的なツールにはGoogle Analyticsがあり、無料で高機能なため多くの企業に利用されています。

こうした準備を整え、読者にとって使いやすく、運営側にとっても管理しやすいオウンドメディアを開設しましょう。

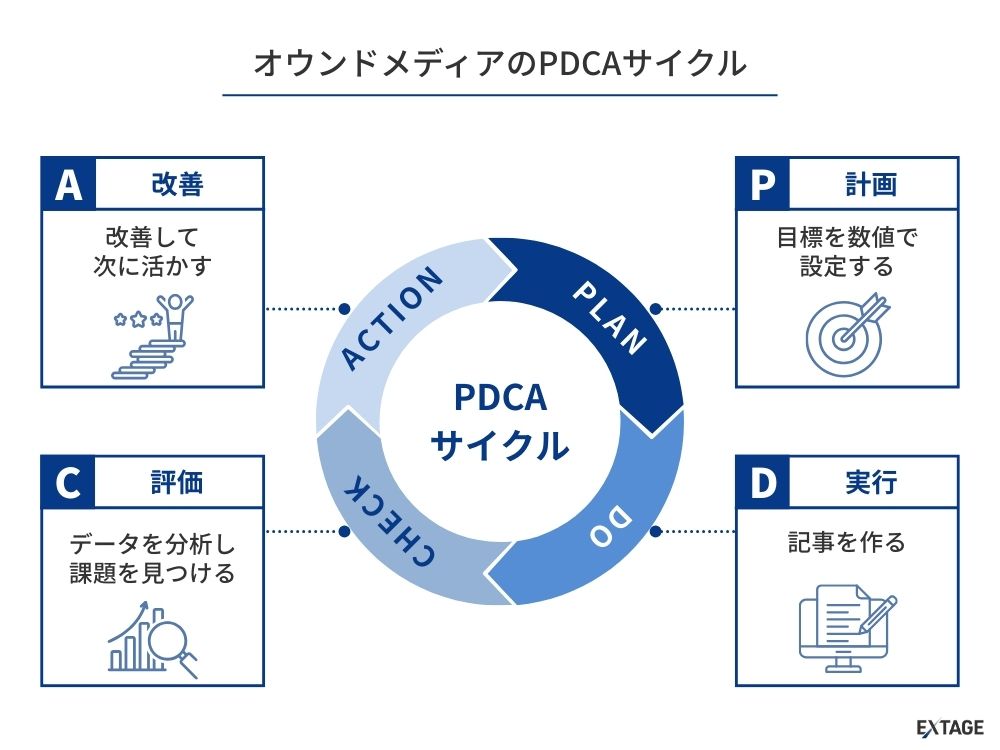

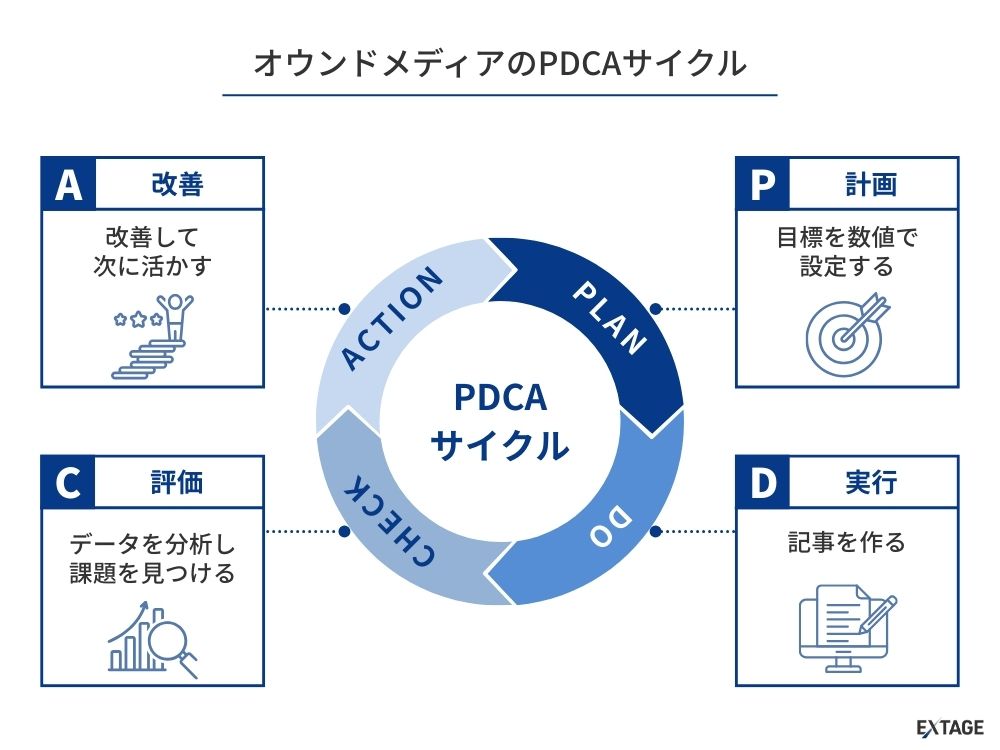

STEP6:効果測定と改善を繰り返す仕組みをつくる

オウンドメディアは公開して終わりではなく、効果を測定し改善を繰り返すことで成長します。

感覚や思い込みではなく、客観的なデータに基づく改善プロセスを仕組み化することが重要です。

そのためには、アクセス解析ツールを活用し、以下のような指標を定期的に確認しましょう。

- アクセス数

- PV数

- ユーザー数

- 平均滞在時間

- コンバージョン率

これらを分析することで人気記事や多い流入経路、KPIの達成状況などの現状把握ができます。

実際に分析と改善を繰り返したことで、目標達成に至ったケースもありました。

あるECサイト運営企業が、アクセス解析データに基づいてコンバージョン率の低い商品紹介記事の構成や訴求ポイントを改善したところ、購入率が大幅に向上しました。

数値データと読者の声をあわせて分析することで、コンテンツの内容や配信方法を冷静に見直せます。

このように、PDCAサイクルを継続的に回すことで、オウンドメディアは読者に支持される存在へと育ちます。

とはいえ、オウンドメディアの効果測定や改善の仕組みづくりに悩む中小企業も少なくありません。

EXTAGE株式会社では、分析から改善提案まで一貫して支援しています。まずはお気軽にご相談ください。

\ご相談はこちら/

中小企業がオウンドメディアで成功する施策10選

中小企業がオウンドメディアで成功するためにおすすめの施策は、以下の10つです。

記事を闇雲に量産しても、労力がかかるばかりで効果は得られません。

ここで紹介した施策を自社の戦略に取り入れ、まずはできるところから実践してみましょう。

読者像を具体化する

オウンドメディアで成果を出すには、届けたい読者像(ペルソナ)を具体的に設定することが重要です。

以下のような項目を細かく設定した、架空の一人の人物像

- 年齢

- 性別

- 職業

- 役職

- 居住地

- 家族構成

- 趣味

- 価値観

- 抱えている悩み

ターゲットが曖昧なままでは、記事の方向性が定まらず、誰の心にも届かない情報発信になってしまいます。

ペルソナを設定することで、コンテンツのテーマ選定や表現方法、情報発信のチャネルなどを具体的に検討できるようになります。

さらに重要なのは、表面的なニーズだけでなく、その奥にある潜在的なニーズまで掘り下げることです。

実際にペルソナを見直したことで、問い合わせ数が増加した事例もあります。

あるソフトウェアの提供企業はペルソナ設定を見直して潜在ニーズを深く分析し、機能の紹介だけでなく、導入後の業務効率改善事例や活用ノウハウを発信。

その結果、問い合わせ数やコンバージョン率が大幅に向上した。

自社の理想的な顧客像を一人思い浮かべ、その人物をペルソナとして具体的に書き出してみましょう。

ペルソナを作るコツについて詳しく知りたい方は、関連記事「ブログ記事におけるペルソナ設定の重要性と作り方【簡単3ステップで解説】」もあわせてご覧ください!

自社しかない強みを活かした独自コンテンツを作る

オウンドメディアを成功させるには、他社に真似できない自社ならではの強みや専門性を活かした独自コンテンツを発信することが重要です。

インターネット上には情報が溢れており、一般論だけでは競合に埋もれてしまいます。

まずは以下の項目を洗い出し、競合他社と比較して優れている点を徹底的に分析しましょう。

- 自社の製品やサービス

- 技術

- ノウハウ

- 企業文化

これらを軸に、専門知識の解説記事や開発秘話など、自社でしか語れないテーマを企画すれば、読者にとって価値の高い情報になります。

実際に独自性のあるコンテンツを発信し、問い合わせ数が増加したメディアもあります。

ある専門性の高い部品メーカーが、独自の製造プロセスや品質管理のノウハウを発信したところ、専門家からの評価が高まり、新規案件の問い合わせが大幅に増加した。

このように自社ならではの強みを発信すれば、読者に「ここなら安心」と思ってもらえ、ブランディングの強化にもつながります。

また、自社の強みを生かしたオウンドメディアの成功事例から、ヒントを得るのも一つの手です。

参考になるオウンドメディアについては、関連記事「【ノウハウを大公開】オウンドメディアの成功事例20選|競合に勝てる成功ポイントを解説」にてまとめております。合わせてご覧ください。

検索で見つけてもらえるようSEO対策をする

オウンドメディアで継続的に成果を上げるためには、検索エンジンからの集客を意識したSEO(検索エンジン最適化)対策が不可欠です。

どれほど質の高いコンテンツを作成しても、検索で見つけてもらえなければ読者に届かず、成果にもつながりません。

多くのユーザーは悩みや疑問を解決するために検索エンジンを利用しています。

そのため、Google検索結果で上位に表示されればオウンドメディアのアクセス増加につながり、中小企業にとっては集客の大きなチャンスとなるでしょう。

重要かつ具体的なSEO対策として、以下のような施策が挙げられます。

- 適切なキーワードを選定する

- ターゲット読者が検索しそうなキーワードを調査する

- その中で、競合が強すぎないものを選ぶ

- 記事タイトルや見出し、本文に自然な形で盛り込む

- サイト構造を分かりやすく整理する

- ページの表示速度を改善する

- 質の高い被リンクを獲得する

実際に、SEOを講じたことで記事が検索上位に上がり、問い合わせ件数が増えた事例もあります。

ある地域密着型の工務店が、自社の施工エリアと関連性の高いキーワードでSEOを徹底した結果、検索順位が大幅に上昇し、Webサイト経由での問い合わせ数が以前の数倍に増加した。

SEOは専門的な知識も必要ですが、基本を押さえるだけでも大きな効果が期待できます。

SEOの基本から体系的に学びたい方は、関連動画「【神回】SEO対策の全てがこの動画講義1本でマスターできます」もあわせてご覧ください。

記事更新を継続できる仕組みを整える

オウンドメディアを成功させるためには、記事を継続的に更新できる仕組みづくりが欠かせません。

一度質の高い記事を公開したとしても更新が止まれば読者の関心は薄れ、検索エンジンからの評価も下がる可能性があります。

具体的には、コンテンツカレンダーを作成し、テーマやキーワード、担当者、公開日を明確にして計画的に進めることが効果的です。

社内に専任のライターや編集者がいれば理想的です。

しかしリソースが限られている場合は、外部ライターに記事作成を依頼したり、社内の各部門の担当者に協力を仰いだりすることも検討しましょう。

さらに、コンテンツマーケティングツールやAI支援ツールを取り入れることで、制作の効率化が可能になります。

ある企業では、コンテンツマーケティングツールを導入し、キーワード調査から記事構成案の作成、進捗管理までを一元化。

これにより、コンテンツ制作の効率が大幅に向上し、定期的な情報発信が可能になった。

「継続は力なり」という言葉通り、地道な情報発信がオウンドメディアの成長を支えます。

SNSを併用して記事を広め、認知度を高める

中小企業のオウンドメディアは、限られた予算とリソースの中で運営するケースが多く、記事を自然流入だけで読まれるようにするのは時間がかかります。

そこで効果的なのが、SNSを活用して記事を拡散し、認知拡大を図る方法です。

オウンドメディアとSNSを連携させることで、記事の拡散スピードを高め、より多くの読者に届けられます。

さらに膨大な広告費をかけずとも自社の強みや専門知識を発信することで、見込み顧客との接点を増やすことができます。

ターゲット層が多く利用しているSNSを選び、記事の更新情報や要約、関連トピックなどを発信しましょう。

以下のように目的に合わせて発信方法を工夫すると、より高い効果が期待できます。

| SNSの例 | 活用目的 |

|---|---|

| X〈旧Twitter〉 | 記事更新や業界ニュースをリアルタイムで共有 |

| 写真や動画で商品の魅力を視覚的に伝える | |

| BtoB向けに専門的な記事や業界知見を発信 |

実際に、SNSを活用して、短期間で製品サイトへの流入数が増加した事例もあります。

ある企業が、新製品の記事をオウンドメディアで公開し、主要なSNSで集中的に拡散するキャンペーンを実施。

短期間でフォロワー数と製品サイトへのアクセス数が大幅に増加した。

中小企業こそ、SNSをうまく併用し、効率的にオウンドメディアの露出を広げていきましょう。

継続的に読んでもらい、長期的なファンを育てる

オウンドメディアの最終的な目標の一つは、読者を単に増やすことではなく、自社の製品やサービス、ブランドに愛着を持つ「長期的なファン」を育てることです。

そのためには、一方的な情報発信にとどまらず、読者との関係性を深める仕組みづくりが重要です。

メディアにはコメント欄を設け、読者の質問や感想を受け付けましょう。寄せられたコメントには丁寧に返信し、双方向のコミュニケーションを意識することが大切です。

また、アンケートやSNSで意見を募り「どのような情報が求められているか」を把握してコンテンツに反映することで、読者との信頼関係を築きやすくなります。

実際に、読者との関係構築を強化したことで、ブランド力の向上やファンコミュニティの形成に成功した事例もあります。

ある企業では、オウンドメディアの読者限定のオンラインイベントを定期的に開催し、担当者が直接読者と対話する機会を設けた。

その結果参加者のブランドへの親近感を高め、熱心なファンコミュニティの形成に成功した。

さらに、既存顧客に対してメールマガジンを配信し、新着記事や限定情報を定期的に届けるのも効果的です。読者と継続的な接点を持つことで、再訪や記事の共有を促せます。

中小企業こそ、読者との距離を近づける工夫を重ね、ファンと共に成長するオウンドメディアを目指しましょう。

現実的な目標とスケジュールを立てる

オウンドメディアの更新を無理なく継続するためのコツは、明確な編集方針を定め、現実的な目標とスケジュールで運営することです。

以下を参考に、現実的に達成できる目標とスケジュールを立ててみましょう。

「誰に・何を・どのような頻度で伝えるか」という編集方針を社内で明確化します。

以下の項目を整理し、関係者全員で認識をそろえましょう。

- ターゲットとなる読者層

- 主なコンテンツテーマ

- 記事のトンマナ(文体や語り口)

- 継続できる更新頻度

(例:週1回、月2回など)

方針が明確になることで発信内容に一貫性が生まれ、コンテンツの質を保ちやすくなります。

オウンドメディアで達成したい目標を設定します。可能であれば具体的な数値目標(KPI)を立てることをおすすめします。

- 月間アクセス数

- 問い合わせ件数

- 資料ダウンロード数

ただし、初期段階から高すぎる目標を掲げるのは禁物です。

現状のリソースに見合う範囲で設定すると、運営チームのモチベーションを保ちやすくなります。

コンテンツカレンダーを作成し、「いつ・誰が・どのような記事を出すのか」を明確にします。

| 記事の内容 | 担当者 | 公開日 |

|---|---|---|

| 新商品リリース特集記事 | Aさん | 10月20日 |

| 事例インタビュー(D社様) | Bさん | 10月25日 |

| 業界トレンド解説 | Cさん | 10月30日 |

このように各工程の担当者や公開日を可視化することで、進行状況をチームで共有しやすくなり、行き当たりばったりの運営を防げます。

計画性と現実的な目標設定が、オウンドメディアを長く続ける秘訣です。

テンプレと外注で効率良く記事を作る

中小企業のオウンドメディアでは、人手や時間に制約があるため、記事制作の効率化が欠かせません。

記事の更新を無理なく継続するためには、記事構成のテンプレート化と外部リソースの活用がポイントです。

毎回ゼロから記事構成を考えるのは時間と労力がかかります。そこで、あらかじめ基本の流れをテンプレート化しておくと良いでしょう。

例えば以下のような記事構成をベースにすると、スムーズに執筆できます。

- 課題の提示

- 原因分析

- 解決策提示

- 実践ポイントの紹介

- まとめ

加えて「導入文」「見出し」「本文」「まとめ」などのフォーマットを統一しておくことで、執筆の負担を軽減し、品質の均一化も図れます。

社内リソースだけで全ての記事を作成するのが難しい場合は、外部リソースの活用も有効です。

専門知識を持つ外部ライターに記事作成を依頼したり、コンテンツ作成を支援するツールを導入したりすることで、担当者の作業時間を大幅に削減できます。

ある中小企業では、記事の構成案作成やキーワード分析を支援するコンテンツ作成ツールを導入。

その結果、1記事あたりの作成時間が平均で50%削減され、より多くの記事を作成できるようになった。

テンプレートと外注を活用することで、限られたリソースでも高品質な記事を安定的に発信できます。

自社の状況に合わせて、無理なく継続できる効率的な制作体制を整えましょう。

社内で協力体制を築く

オウンドメディアの運営は、担当者一人の頑張りだけでは長続きしません。チーム全体で協力体制を築き、無理なく継続できる仕組みを整えることが大切です。

オウンドメディアの目的や成果・課題を経営層や他部署を含めて定期的に共有する時間をつくりましょう。活動内容を「見える化」することで社内理解が深まり、協力を得やすくなります。

また、成果報告では「この記事が多く読まれた」「この記事から問い合わせがあった」といった小さな成功も積極的に共有すると、メンバーのモチベーション維持に効果的です。

ある企業では、社内報や朝礼などでオウンドメディアの取り組みや成果を定期的に報告。

その結果、社員全体の認知度と協力意識が高まり、コンテンツのネタ提供や校正協力などが活発になった。

オウンドメディアを「自分ごと」として捉える社員が増えれば、継続的な運営の推進力が生まれます。

関係者をうまく巻き込み、チーム一丸で成功を目指しましょう。

AIで記事づくりの時間を短縮する

中小企業がオウンドメディアを継続的に運営する上で、時間がないという課題は少なくありません。その解決策として有効なのが、AIを活用した記事制作の効率化です。

記事の構成案作成やリサーチ、初稿のたたき台づくりをAIに任せることで、担当者は企画や最終的な品質管理に集中できます。

以下のような生成AIツールを活用すれば、見出し案や下書きをわずか数分で作成できます。

- ChatGPT

- Gemini

- Claude

これらを適切に使えば、記事作成にかかる時間を従来の半分以下に短縮できるケースもあります。

ただし、AIが生成する文章は独自性や専門性に欠ける場合があり、誤った情報が含まれるリスクもあります。

公開前には必ず人の目で最終チェックを行い、自社の知見を反映させながら情報の正確性を確認しましょう。

AIはあくまで「時短のための強力な補助輪」です。

AIの力をうまく活用しながら、人間の判断と編集で磨き上げることで、効率と品質を両立したコンテンツを生み出せます。

中小企業のオウンドメディア運用についてよくある質問

中小企業がオウンドメディアを運用する際によく寄せられる質問にお答えします。

これまで解説してきた「立ち上げのステップ」や「運用の施策」とあわせて参考にしてください。

オウンドメディアの更新頻度はどれくらいが理想?

更新頻度に正解はなく、頻度が多ければ良いというものではありません。大切なのは、自社のリソースに合わせて、無理なく継続できるペースを守ることです。

一定のペースで質の高い記事を更新し続けることで、検索エンジンからの評価が安定し、読者の信頼や再訪率の向上にもつながります。

毎日低品質な記事を更新するよりも、月に2〜4本の更新を継続する方が、記事の蓄積とともに検索経由の流入が着実に増えるでしょう。

一方で、更新頻度を高く設定しすぎて挫折してしまうと途中で更新が止まってしまい、検索評価が下がるだけでなく、読者の関心も薄れてしまう恐れがあります。

「高品質な記事を継続して発信できる仕組み」を作ることこそが、成果を生むオウンドメディアのポイントです。

頻度よりも継続できるペースを重視しましょう。

内製と外注はどっちが良いの?

自社のリソースや予算に応じて、オウンドメディアを「内製」するか、SEO対策会社などに「外注」するかの最適解は変わります。

それぞれのメリット・デメリットを比較して検討しましょう。

| 内製または外注 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内製 | ・コストが抑えられる ・ノウハウが自社に蓄積できる | ・成果が出るまでに時間がかかる ・担当者の負担が大きい |

| 外注 | ・最新のSEOに対応できる ・高品質な記事を制作できる | ・外注費が発生する ・修正や調整にタイムラグが生じる |

それぞれの長所を生かして対応可能な範囲は自社で、一部の業務だけ外注するという方法も一つの手です。

例えば、専門性の高い記事やSEO対策は外注し、自社ならではの顧客インタビューは社内で制作する形をとると、外注費を抑えながらも品質と効率を両立できます。

自社のリソース状況に合わせて、内製と外注を上手に使い分け、継続的に成果を積み上げていきましょう。

とはいえ、実際は「メディア運営に手間や時間をかけられない…」「どこを改善すればいいのか不安…」という方も多いと思います。

EXTAGE株式会社ではSEO対策のプロ集団が、最新のSEO技術と豊富な経験を活かし、お客様のビジネスの成功をサポートします。

自社コンテンツに関する悩みをお持ちの方は、以下のボタンから、ぜひEXTAGE株式会社へお問い合わせください。

\お気軽にご相談ください!/