Webサイト設計のやり方・手順を企業サイト・ブログ向けに徹底解説【テンプレートあり】

「毎日更新しているのに順位が上がらない」

「アクセスはあるのに問い合わせに繋がらない」

「記事のネタ切れを起こしている」

もし一つでも当てはまるなら、その原因は記事の品質ではなく、土台となるサイト設計にあるかもしれません。

サイト設計とは、いわば「Webサイトの設計図」です。家を建てる時に設計図が必要なように、オウンドメディアも事前の戦略設計なしでは成果には繋がりません。

本記事では、月間数十万アクセスのオウンドメディアを多数構築してきたEXTAGE・SEO事業部のノウハウを元に、失敗しないサイト設計の完全ロードマップを公開します。

- Webサイト設計の手順

- SEOの根幹となるサイト設計のやり方

- サイト設計後のアクション

最後まで読めば、あなたのサイトは「読まれるだけのメディア」から「売上を生み出す資産」へと生まれ変わるので、参考にしてください。

本記事の執者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役|上場企業を含むSEO担当社数は30以上|出版書籍『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』

なお、EXTAGE株式会社では、SEO対策のプロが多数在籍し、豊富な実績をもとにSEOコンサルティングを実施しています。

SEO対策でお困りのご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

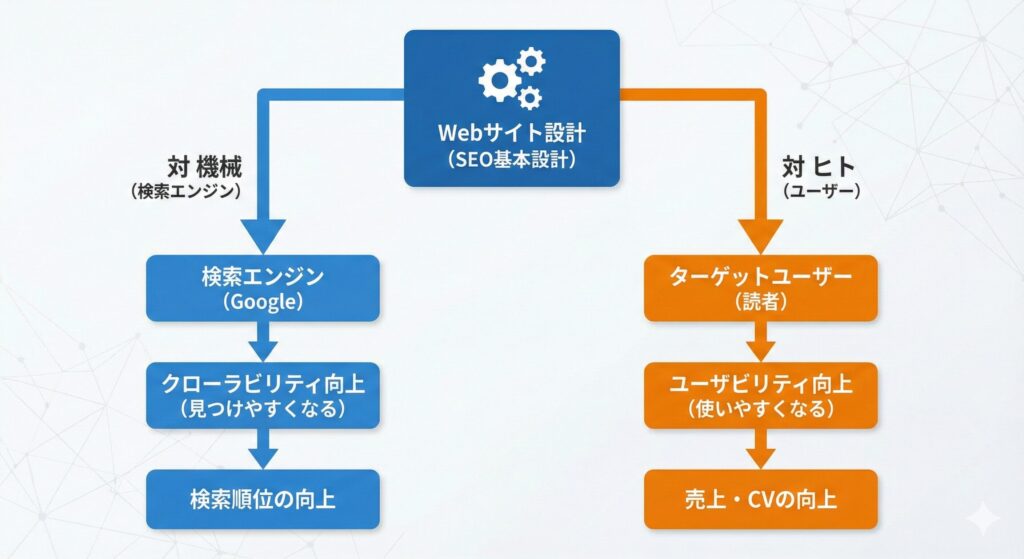

Webサイト設計とはSEOの「基本設計」のこと

「サイト設計」とは、企業やインフルエンサーがオウンドメディアを運用するための戦略設計です。

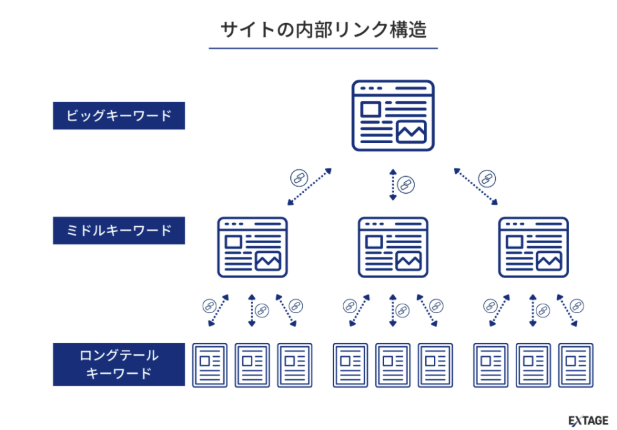

次のように階層構造を作ることで、ユーザーやGoogleにとってわかりやすいサイトを作ることを目的としています。

あらかじめサイト設計を実施することで、SEOの効果を最大化できます。適切なサイト構造、および内部リンクの最適化により、検索エンジンがサイトをクロールしやすくなり、検索順位の向上に期待しやすくなります。

また、キーワードを組み込んだコンテンツ設計により、ターゲットユーザーにリーチしやすくなります。

ユーザー目線で見ても、知りたい情報に素早くアクセスでき、ストレスなくコンテンツを閲覧できる環境を構築できます。結果的に、滞在時間やページビュー数といった「エンゲージメント」が高まり、コンバージョン率の向上、ひいては売上につながるのです。

サイト設計が重要な理由として、オウンドメディアの運営にはある程度の期間・費用が必要になるためです。戦略設計なしに進めると、時間や費用を捨ててしまう可能性が非常に高いです。

まずは、サイト設計の重要性をお伝えするため、サイト設計の有無による失敗事例・成功事例をそれぞれ紹介します。

サイト設計なしの【失敗事例】

サイト設計がなければ、効率的にアクセスを増やすのは困難です。

「まずは記事を書いてみよう」と、設計をせず見切り発車で運用した結果、次のような事態に陥るケースが後を絶ちません。

- 投下コスト:記事制作費 300万円 + 担当者の工数 1年分

- 執筆記事数:100記事

- 結果:問い合わせ0件

仮にアクセスが集まったとしても、誰からも問い合わせが来ない。「ただ読まれるだけのメディア」になってしまい、かけた時間と費用がすべて無駄になってしまうのです。

サイト設計ありの【成功事例】

サイト設計を適切に実施すれば、オウンドメディアは長期的に売上を生み出す資産に早変わりします。

弊社のクライアント様も、サイト設計をきちんと実施して進めた結果、次のような成果が出ています。

◼︎イングリッシュおさる様

- 最高月間アクセス数:0→14万PV以上

- 検索上位獲得率:61%以上

- コンバージョン数:毎月0→200件以上

◼︎株式会社マイルーム様

- 月間PV数:8万→22万

- ユーザー数:1.8万→4.3万人

- 売上:前年比197%

あらかじめサイト設計を実施することで、SEOの効果を最大化できます。さらに、ターゲットユーザーを迷子にさせず、最短ルートでコンバージョンへ導けるでしょう。

本資料では、この「成果直結型」のサイトを作るための設計手順を、ロードマップ形式で解説していきます。

サイト設計で抑えておきたい3つのポイント

成果の出るサイト設計を実行するためには、次の考え方が欠かせません。

- 読者ファーストを徹底する

- 自社のサービスで悩みを解決できるか考える

- 他社のサービスとの棲み分けを考える

読者ファーストを徹底する

読者ファーストはサイト設計の土台となる考え方です。この考え方はGoogleも提唱しています。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。

Google が掲げる 10 の事実 – Google – About Google

結局のところ、読者(ユーザー)を第一に考えて記事を書くことがもっとも成果に繋がりやすいということです。

大事なのは「読者の悩みを解決できる情報が提供できているか」ということです。「読者に多くの情報を提供すること ≠ 悩みを解決できる」という関係性を理解しないといけません。

自社のサービスで悩みを解決できるか考える

オウンドメディアの目的は、単なる情報共有ではなく、自社の商品・サービスへの誘導です。すなわち「ユーザーの悩みの解決策 = 自社の商品やサービス」といった構図になるようなサイト設計が必須です。

もし導線を考えていなければ、アクセスが増えても成果に繋がらない、読まれるだけのメディアになってしまいます。

例えば、SEOマーケティングに悩む会社に対して、自社のコンサルサービスへのお問い合わせへ誘導するといった流れは、まさに「自社サービスで検索ユーザーの悩みを解決する」という構図です。

他社のサービスとの棲み分けを考える

オウンドメディアのサイト設計では、他社のサービスとの棲み分けを明確にすることが重要です。

市場には類似した商品やサービスを提供する競合が必ず存在します。

自社の独自性や強みを際立たせる設計をしなければ、読者に「なぜこの会社を選ぶべきか」を伝えることができません。

棲み分けのために、他社が「どのような層に」「どのような価値を提供しているか」を把握しましょう。競合分析により、オウンドメディアで狙っていくべき市場が明らかになります。

サイト設計の手順まとめ【基本設計テンプレートあり】

オウンドメディアのサイト設計は、次のような手順に沿って進めていくことが一般的です。

- 自社商品・サービスの理解

- 競合分析とUSPの発見

- 読者像の考察

- 読者ニーズの分析

- キーワードの調査

- 競合サイトをリサーチする

- キーワードを選定する

- トピッククラスターモデルを構築する

各手順についてそれぞれの章で詳しく解説していきます。

サイト設計を実施する際は、弊社が作成したサイト設計テンプレートシートをダウンロードしてお使いください。

サイト設計の手順1:自社分析

サイト設計の第一歩は、自社の商品やサービスを深く理解すること。

自社の強みや、競合優位性を明確化し、根幹となるSEO戦略を明確化します。

事業理解を深める

オウンドメディアを通して自社の商品・サービスを利用してもらうためには、事業理解を深めることが重要です。

すでに知っているつもりでも、自社ならではの強みや競合他社との違いなどは、意外とわからないケースも少なくありません。

自社のサービスからマネタイズポイントまで、きちんと明確化していきます。社内メンバーや提携先との共通認識をもつためにも重要なフローです。

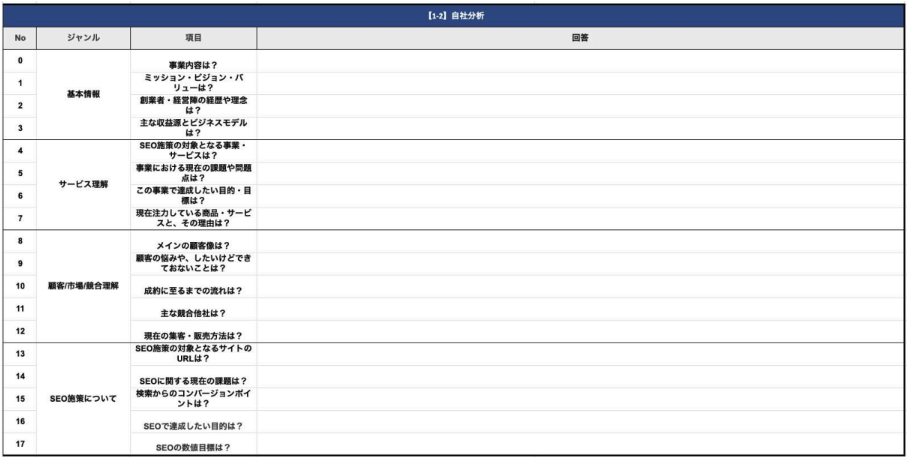

自社分析を行う

次に、自社のサービスについて詳しく深掘りしていきます。

現場の担当者からよりリアルな情報を引き出すことが鍵です。表面上の情報だけでなくより深ぼれる回答がいただけるようヒアリングしましょう。

ヒアリングした項目は、ライターやディレクター、SEO担当などプロジェクトに関わる全員に共有しておきましょう。認識のずれがなくなり、オウンドメディア全体の進行がスムーズになります。

サイト設計の手順2:競合分析

競合と自社のポジショニングによって、戦略がガラッと変わってきます。

なぜなら、強すぎる競合を選定していると勝ち目のない舞台で戦うことになるからです。例えば、中小企業が業界最大手に真正面から勝つことはまずできません。

自社に見合った競合サイトを探し、勝ち筋を探っていく必要があります。

適切な競合を探す方法

自社が取りたいKWで検索した際に、自社と比較的強さが近いサイトを見つけましょう。

サイトの強さを判断する際は、ドメインランクを用いるのが一般的です。

Webサイトの総合的な強さを表す指標。他のサイトからのリンク数や記事数、信頼性などさまざまな情報をもとに定義されている

ドメインランクは被リンクチェッカーを使えば、無料で簡単に判断できます。

勝てる競合の目安は、自社のドメインランクと同程度か+10程度のサイトになります。

競合分析シートに記入

DRをはじめとする自社・他社のサイトの強さ・検索順位・収益化構造などの情報をまとめていきます。

競合分析を行うことで、正しい競合を選定できます。

- 自社はどのくらいの強さなのか

- 競合に勝つにはどのくらいコンテンツが必要か

- どのようなキーワードを狙っていくべきか

- CVポイントはどこか

- マーケティング戦略はどうなっているか

など、今後施策を立てていくうえで方向性を決める判断材料になるので、まず競合比較シートに記入して情報収集しましょう。

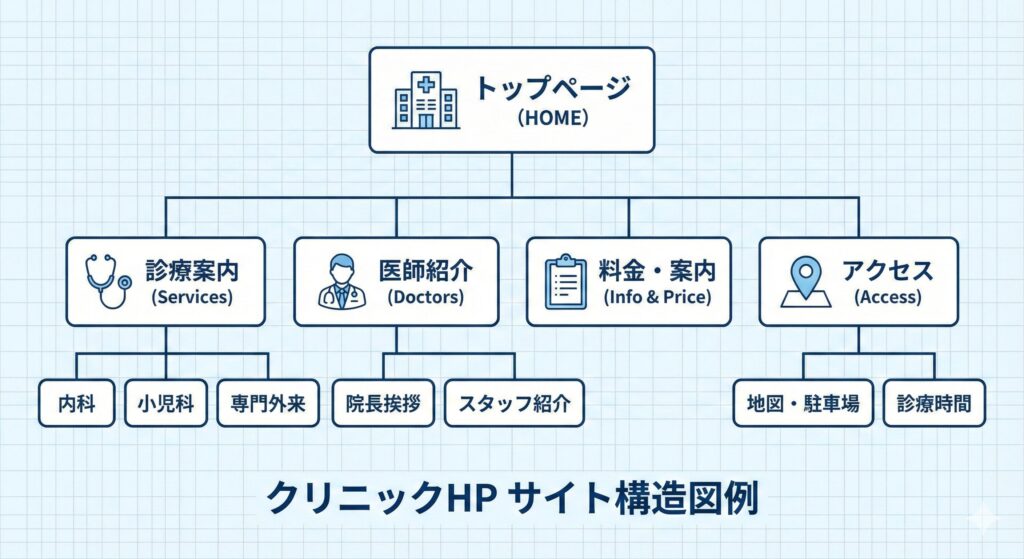

ホームページのサイト構造を記入

オウンドメディアだけでなく、ホームページでもSEO対策を実施する場合、競合とサイト構造・コンテンツを比較しておきましょう。

せっかくオウンドメディアからアクセスを集めても、肝心のホームページがおざなりだと、うまくコンバージョンに繋がらない可能性があります。

ホームページの構成は、次のようになっているケースが多いです。

場合によっては、ホームページのコンテンツが不足している可能性があります。

たとえば、競合サイトは施術実績のページがあるにも関わらず自社にない場合、新規ページの追加を検討する必要があるでしょう。

サイト設計の手順3:読者像の考察

オウンドメディアにおいて、読者にきちんと情報を届け、商品・サービスを購入してもらうためには想定読者(ペルソナ)の設計が必須です。

想定する読者の年代やライフスタイル、悩みとその解決方法まで細かくまとめたもの

読者にどのような情報を提示すれば良いかあらかじめわかっていれば、費用対効果の低いコンテンツ制作になってしまうリスクを減らせます。

- どんな人に読んでほしいか決める

- 読者の立場・環境をイメージする

- 読者の悩みを深掘りする

どんな人に読んでほしいか決める

まずは、オウンドメディアを見てもらうターゲットの大まかな人物像を決めましょう。

最終的に自社の商品・サービスの利用に結びつく読者なのかどうかが重要です。

たとえば、女性向けフィットネスジムを運営している会社が、筋肉を付けたい男性向けのメディアを立ち上げても、ジムの利用に結びつきません。

手順①の自社商品理解を踏まえ、商品・サービスを利用してくれそうな読者を最低でも3パターンほど考えてみましょう。

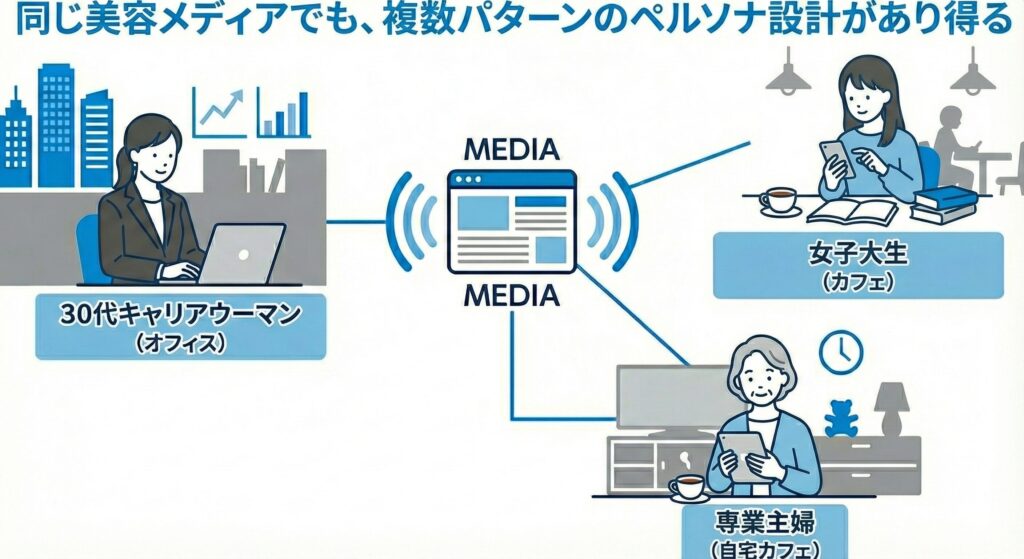

読者の立場・環境をイメージする

次に、より具体的な読者像を考えていきます。

ポイントとして、読者像は必ずしもワンパターンに絞る必要はありません。

たとえば、同じオウンドメディア内で「30代のキャリアウーマン」「50代の専業主婦」「女子大生」という複数パターンのペルソナを設計し、それぞれに合った記事を作成することもあり得ます。

読者の悩みを深掘りする

上記の読者が抱えている悩みと、自社のオウンドメディアや商品・サービスによって提供できる価値を書き出していきましょう。

悩みと解決策が繋がったとき、読者にとって有益なコンテンツが生まれます。

読者の悩みには主に3種類あります。

- 顕在層:すでに自分で課題を自覚している状態

- 潜在層:なんとなく不満や不安があるけど言語化できていない状態

- 未知層:そもそも問題があることに気づけていない状態

各段階において適切な解決策を提示してあげることが大切です。

サイト設計の手順4:キーワードの調査

読者ニーズの分析が終わったら、次は読者の悩み・解決策に応じてどのようなコンテンツを作るのか決めるために、上位表示したいキーワードを決めていきます。

- 自分でキーワードを考える

- 関連キーワードを洗い出す

- 競合サイトを調査する

自分でキーワードを考える

先ほどのペルソナ設計を踏まえて、読者が悩みを抱えたときに検索しそうなキーワードを考えて、「自分で考えたキーワード」としてシートにリストアップしていきます。

直感で問題ありません。

たとえば、美容クリニックに目のクマを治したい女性を誘致したいなら「目の下のクマ 原因」や「ヒアルロン酸 目の下 失敗」といったキーワードが考えられるでしょう。

関連キーワードを洗い出す

自分で考えたキーワードに対して、Google検索を活用してキーワードを広げます。

自分で考えたキーワードを実際に検索し、検索結果ページの下部に表示される「関連キーワード」を確認してみましょう。

ほかにも、ラッコツールの再検索キーワード(LSI)を使い、検索結果に納得のいかなかったユーザーが調べるニーズを先回りしてくのも有効です。

この段階ではまだ選別せず、とにかく網羅的に収集することが重要です。

一つのキーワードから派生する関連キーワードを調べたら、さらにその関連キーワードを検索して新たなキーワードを発見する、という作業を繰り返します。

この連鎖的なリサーチにより、自分では思いつかなかった貴重なキーワードが見つかることがあります。

競合サイトを調査する

競合サイトの流入キーワードを調べるには、SEOツールが便利です。

「ahrefs」や「SEMrush」といったツールに競合サイトのURLを入力すると、そのサイトが上位表示されているキーワードや、各キーワードからの推定流入数を確認できます。

無料ツールでも基本的な情報は取得できますが、より詳細なデータが必要な場合は有料プランの利用を検討しましょう。

特に、ahrefsは戦略立案にも有用です。高機能なので、サイト設計を実施するときだけでも社内での契約をご検討ください。

サイト設計の手順5:キーワードを選定する

キーワード候補から、実記事を作成するキーワードを絞り込みます。

- キーワードボリュームを調査する

- 検索されるキーワードの種類を把握する

- 各キーワードの情報を調査する

キーワードボリュームを調査する

まずはリストアップしたキーワードが検索されているのか調査します。

サイトに必要そうなキーワードでも、誰も調べていなければ意味がありません。

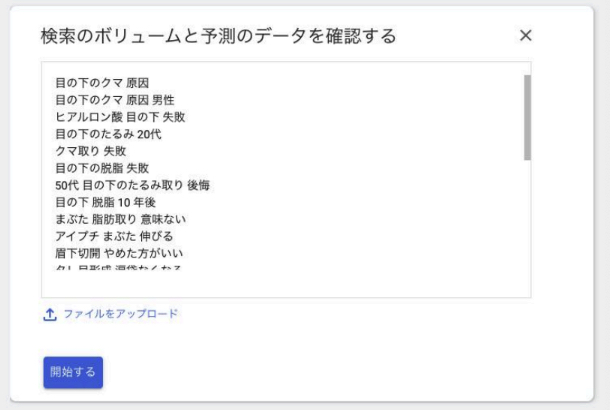

調査方法は、Googleキーワードプランナーの「ツール>検索のボリュームと予測のデータを確認する」にキーワードをまとめて入力してください。

検索されるキーワードの種類を把握する

検索ボリュームからキーワードを選定するにあたり、キーワードの種類について理解しておきましょう。

キーワードは検索ボリュームに応じ、主に3つに分けられます。

オウンドメディアでは、ビックキーワードを狙うことは稀です。

基本的に、検索上位を獲得しやすいミドルキーワード、またはロングテールキーワードが選定するキーワードの大半を占めます。

ただし、自社サイトの強さによっても狙うべきキーワードの規模感は異なってくるため、ahrefsなどのツールで競合記事のドメインランクと獲得キーワードを一通り眺めておきましょう。

各キーワードの情報を調査する

次に、各キーワードの情報をさらに詳しく調査していきます。

- 検索上位に入れそうか

- 競合の強さはどのくらいか

- 競合の順位は現在どこなのか

- 競合はどのようなサイトなのか

リストアップしたキーワードで実際にGoogle検索を行い、上位サイトのドメインの強さ・現在順位・URLなどを記録していきます。

検索上位に記事コンテンツが少ない、またはドメインランクの強いサイトや大企業・公的機関などの競合ばかりが表示される場合、自社サイトで狙っていくのが難しいとわかります。

上位表示が難しそうなキーワードがあれば、この段階で弾きましょう。

サイト設計の手順6:サイト構造を考える

選定したキーワードを、戦略的に構造化します。

- 親記事を決める

- 子記事につながるキーワードを決める

- 不要なキーワードを削除する

親記事を決める

まず、メインテーマとなる親記事を決めます。

親記事は、そのテーマについて包括的に解説する大型コンテンツで「コンテンツマーケティングとは」「SEO対策 完全ガイド」のような、テーマ全体をカバーする記事です。

一般的に、検索ボリュームが大きく、複数の疑問や側面を含むキーワードが親記事に適しています。

親記事は5,000〜10,000文字以上の充実したコンテンツにすることが多く、サイトの柱となる重要な記事です。

子記事につながるキーワードを決める

親記事から内部リンクでつなぐ子記事のキーワードを決めます。

例えば、親記事が「英語 リスニング」なら、子記事は「リスニング できない」「リスニング力 向上」「リスニング 教材」などになります。

親記事では概要を説明し、詳細は子記事に誘導することで、テーマに関する専門性や網羅性をGoogleに示すことができ、結果的にサイト全体の検索順位を高められます。

不要なキーワードを削除する

最後に、リストを見直して本当に必要なキーワードだけに絞り込みます。

似たようなキーワードが重複している場合は統合し、自社サービスとの関連性が低いものは削除します。

最初から100記事、200記事と計画するのではなく、まずは20〜30記事程度から始めて、成果を見ながら拡大していくのが賢明です。

Webサイト設計完了後のアクション

サイト設計が完了したら、実際の運用フェーズに入ります。ここでは、設計を実行に移すための具体的なアクションを解説します。

- 月次でKPIを設定する

- 記事を書く優先度を決める

- 定期的にメンテナンスする

記事を書く優先度を決める

設計した全記事を一度に作成するのは現実的ではありません。優先順位をつけて、費用対効果の高いものから順番に取り組みます。

競合分析の結果、特に競合が弱いと判断されたキーワードは最優先で取り組んでいきましょう。

- noteや個人ブログが上位表示されている

- 競合サイトのドメインランクが全体的に低い

- 検索意図を捉えているサイトが少ない

これらは比較的早く上位表示できる可能性が高く、初期の流入獲得に貢献します。

早期に成果を出すことで、チームのモチベーション維持にもつながります。

月次でKPIを設定する

オウンドメディアの成果を測定するために、KGIとKPIを設定しましょう。

- KGI(重要目標達成指標):売上のこと

- KPI(重要業績評価指標):売上に直結する指標

オウンドメディアを介して商品・サービスを販売する場合、次のような計算式で売上をシミュレーションできます。

売上 = 記事数 × 1記事あたりのアクセス × 購入率 × 商品単価

商品単価は恣意的に変えられないケースが多いため、基本的には記事数やアクセス数、購入率(CVR)などをKPIに設定し、毎週、または毎月ごとに数字を追いかけていきます。

オウンドメディアによっては現状のサイトが弱くて上位表示が難しいケースもあるため、その場合は「ドメインランク」や「参照ドメイン数」といった数値もKPIに組み入れます。

定期的にメンテナンスする

オウンドメディアは、記事を公開してただ待っていれば成果が出るものではありません。

記事を更新する「リライト」によって定期的にメンテナンスを行い、コンテンツの鮮度と品質を保つことが重要です。

弊社では、次のような記事をリライトの対象にしています。

- 成約に近く費用対効果を出しやすい

- 最後のリライトから6ヶ月以上経っている

- 検索順位が11〜30位で伸び代が大きい

- 競合サイトが弱く順位を上げやすい

リライトの内容は、見出しの追加や情報の更新はもちろん、オリジナル情報・イラスト・YouTube動画の追加やタイトルの変更など多岐にわたります。

大切なのは、競合サイトを見て、なぜ上位表示されているのかを分析することです。

まとめ

オウンドメディアで成果を出すには、綿密なサイト設計が不可欠です。

とはいえ、本資料で紹介した手順や分析をすべて自社だけで完結させるのは容易ではありません。「競合の選定はこれで合っているか?」「キーワードの抜け漏れはないか?」と迷う場面も出てくるはずです。

EXTAGE株式会社では、本資料のサイト設計シートをプロと一緒に埋める『30分無料設計セッション』をご用意しました。

「シートの書き方がわからない」「自社の場合はどう考えればいい?」といった疑問を、その場でSEOコンサルタントにぶつけてみてください。壁打ち相手として活用いただくだけでも、設計の精度は格段に上がります。