指名検索を増やすためのSEO対策3ステップをわかりやすく解説

Webサイト運用に携わるマーケティング担当者の方なら「指名検索されるためのSEO対策が重要」と聞いたことがあるかもしれません。

しかし、具体的な施策がわからず以下のような悩みがありませんか?

「指名検索は、一般検索と何が違うの?」

「自社名で検索しても上位表示されない…なぜ?」

「そもそも指名検索対策は意味があるんだろうか」

福田 卓馬

福田 卓馬【結論】

自社のブランド名やサービス名を直接検索する指名検索は、企業の信頼性や売上に大きく影響を与えます。

この記事では、指名検索の基本的な意味から、SEO強化につながる具体的な施策を紹介します。

- 指名検索とは?

- 指名検索を増やすためのSEO対策

- 指名検索のSEO対策は費用対効果があるのか?

- 指名検索がSEO対策をしないことによるデメリット

- 指名検索のSEO対策に関するQ&A

最後まで読めば、指名検索の重要性と具体的な対策方法がわかり、明日からすぐに実践できるようになります。

これから指名検索の対策をしたい、あるいはもっと増やしたいと思っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

本記事の執筆者

福田 卓馬

EXTAGE株式会社 代表取締役|上場企業を含むSEO担当社数は30以上|出版書籍『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』

なお、EXTAGE株式会社では、SEO対策やWebコンテンツ制作、Web集客などさまざまな形で企業や個人のビジネスをサポートしています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!

\お気軽にご相談ください!/

SEOにおける指名検索とは?

「指名検索」とは、特定の企業名やサービス名、商品名、ブランド名といった固有名詞で直接検索されることです。

例えば「エクステージ」や「エクステージ マーケティング」といったキーワードがこれにあたります。

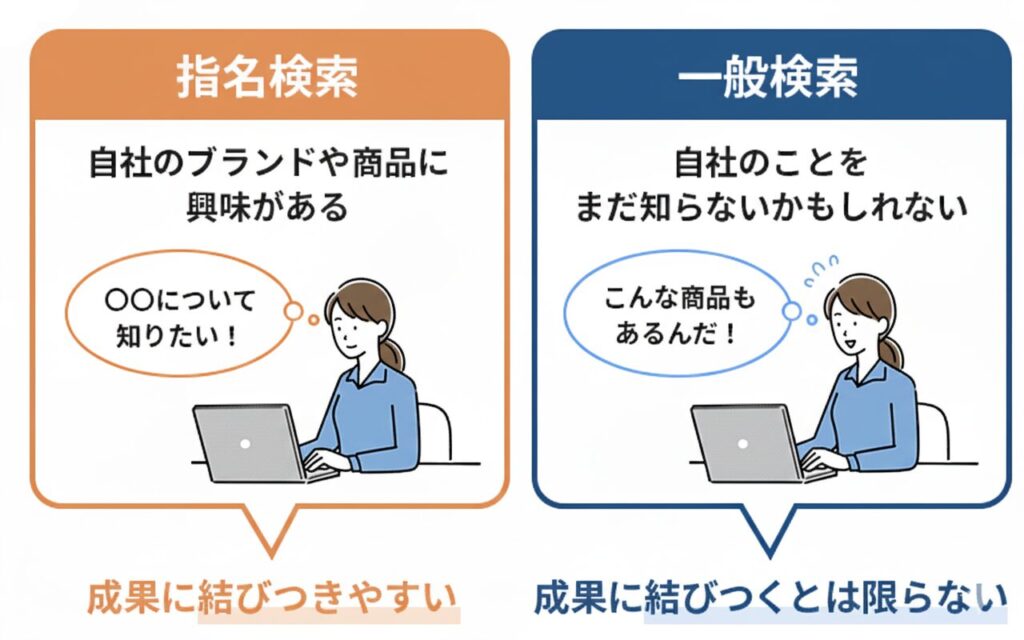

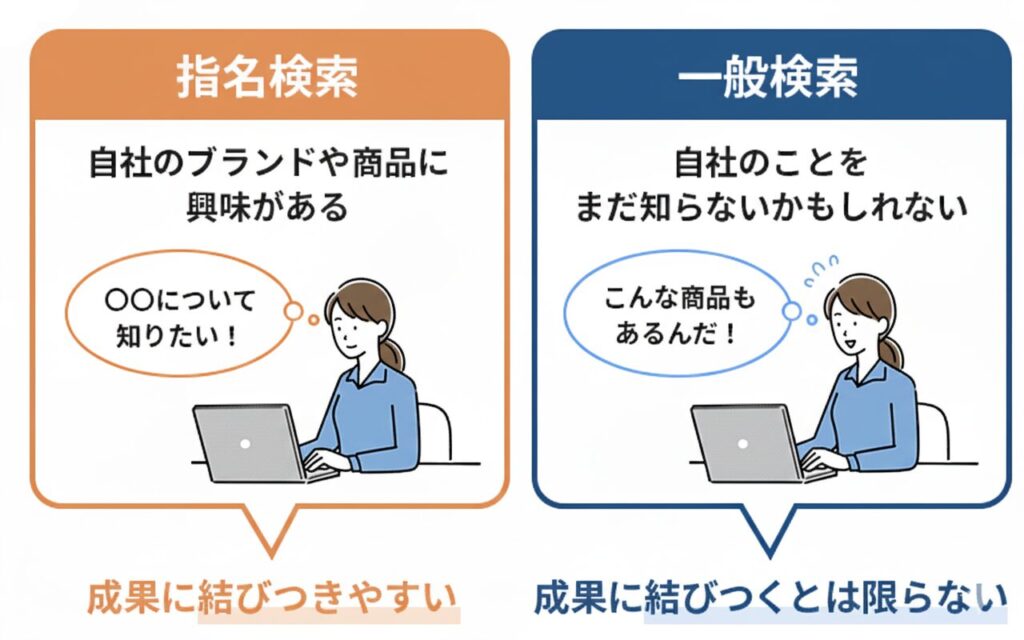

指名検索と一般検索の大きな違いは、検索するユーザーの「目的の明確さ」です。

| 指名検索 | 一般検索 |

|---|---|

| 特定の企業名やブランド名、商品、サービス名を意図して検索する | 特定の固有名詞を含まず「ダイエット 方法」や「カフェ おすすめ」のように広範囲な情報を求める検索 |

「ダイエット 方法」といった一般検索は、まだ情報を広く探している段階だと考えられます。

一方、指名検索は「この会社について知りたい」「この商品を購入したい」という強い意欲の表れです。

いわば、数あるお店の中から「〇〇さんのラーメンが食べたい!」と、お店を名指しで来てくれる状態と変わりません。

この指名検索がSEOにおいて非常に重要な理由は、以下の3つです。

- コンバージョン率が高い

- ブランドロイヤルティが測れる

- サイト全体の評価が高くなる

すでに自社の商品やサービスに興味を持っているユーザーが訪れるため、問い合わせや購入につながりやすくなります。

また、指名検索の数は、どれだけ自社が認知され、関心を持たれているかといったブランドロイヤルティを客観的に示すバロメーターになるのです。

さらに、サイト全体のSEO評価を高める効果もあります。

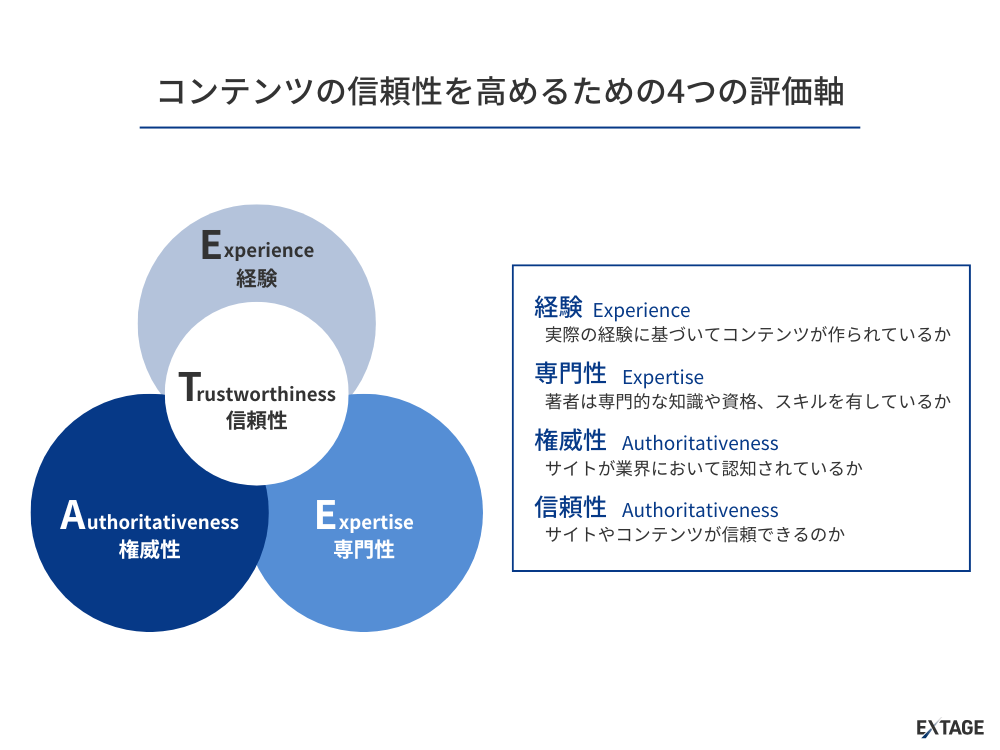

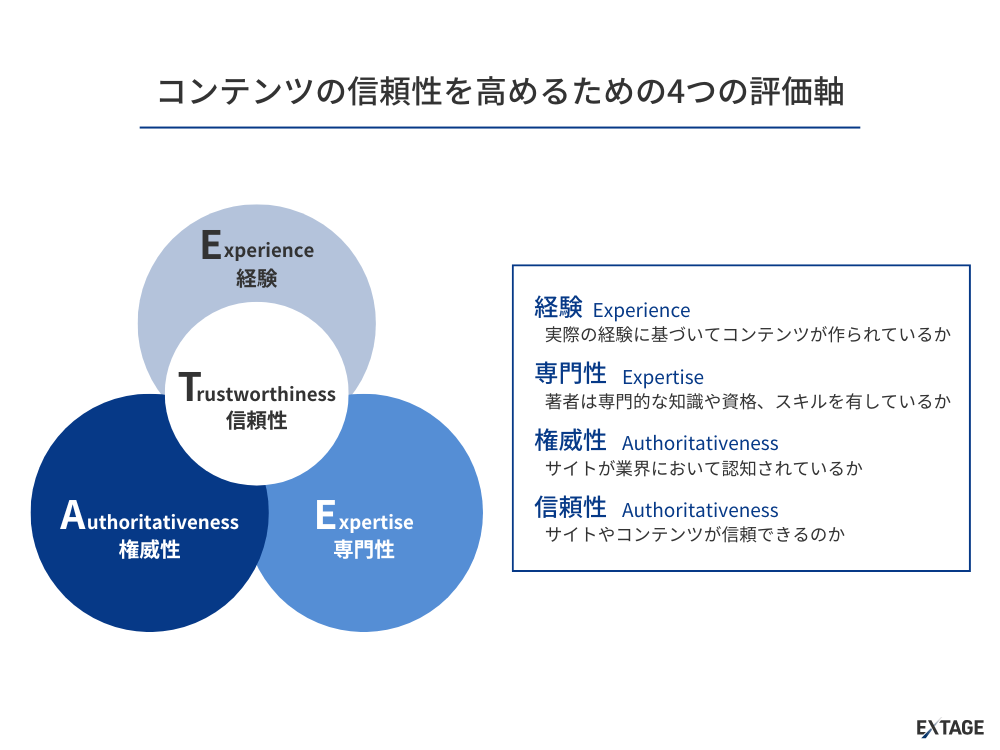

多くの人から名指しで検索されるサイトは、Googleの評価基準であるE-E-A-Tの向上にもつながるのです。

E-E-A-Tとは、経験・専門性・権威性・信頼性の頭文字を略したもので、コンテンツの信頼性を高めるたの評価軸を意味します。

SEO対策の前に自社の指名検索数を調べてみよう

SEO対策に着手する前に、まずは現状把握から始めましょう。

自社の指名検索が「どれくらい」「どのような言葉で」行われているかを知ることは、今後の戦略を立てる上で重要です。

ここでは、無料で使えるGoogleの公式ツールを活用した、具体的な調査方法を3つ紹介します。

- Googleサーチコンソールでの具体的な確認手順

- サジェストや「関連する質問」で掛け合わせニーズを探る

- キーワードプランナーで検索ボリュームを把握する

一つずつ見ていきましょう。

Googleサーチコンソールでの具体的な確認手順

自社サイトの指名検索数を最も正確に把握できるのが、無料の「Googleサーチコンソール」です。

実際にユーザーがどのようなキーワードで検索し、自社サイトが表示・クリックされたかという「生」のデータを確認できる唯一の公式ツールと言えます。

確認手順はとても簡単です。

まずサーチコンソールにログインし、左のメニューから「検索パフォーマンス」を選択します(図中の①)

次に「フィルタを追加」を選び(図中②)「次を含むクエリ」に自社の会社名やサービス名などを入力してください。

すると、指定した指名キーワードの「合計クリック数」「合計表示回数」「平均CTR(クリック率)」「平均掲載順位」が一覧で表示されます。

各指標の解説は以下のとおりです。

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| 合計クリック数 | 指名キーワードを含む検索クエリで、検索結果に表示された自社サイトがクリックされた回数。 |

| 合計表示回数 | 指名キーワードを含む検索クエリで、検索結果に自社サイトが表示された回数。実際の指名検索数に近い指標と考えられます。 |

| 平均CTR (クリック率) | 表示回数に対するクリック数の割合。 |

| 平均掲載順位 | 指名キーワードを含む検索クエリでの自社サイトの平均的な検索順位。 |

| クエリ | 具体的にどのような指名キーワード(掛け合わせ含む)で検索されているかのリスト。 |

このデータを定点観測すれば、施策の効果測定やブランド認知度の変化を客観的な数値で追うことが可能です。

サジェストや「関連する質問」で掛け合わせニーズを探る

ユーザーが指名検索をする際、どのような情報を求めているのか、その「掛け合わせニーズ」を探ることも重要です。

これは、Googleの検索結果ページに隠されたヒントから読みとれます。

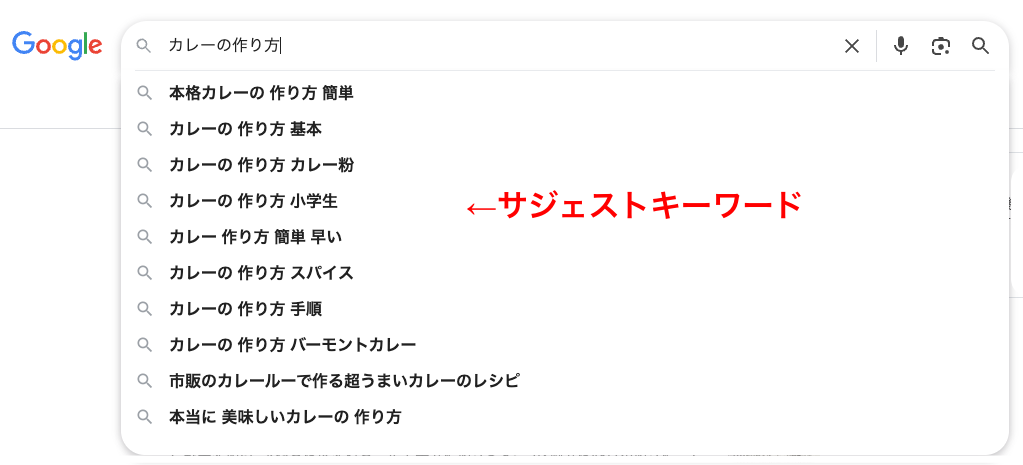

一つ目は、検索窓に会社名などを入力した際に表示される「サジェストキーワード」です。

例えば「カレーの作り方」で検索した場合「本格カレー の作り方 簡単」といった候補は、ユーザーが知りたがっていることそのものです。

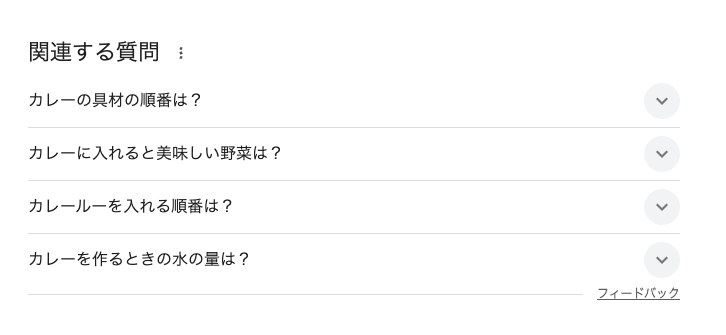

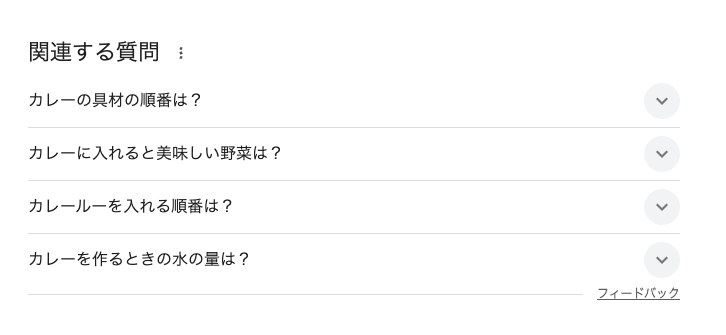

二つ目は、検索結果の中ほどに出てくる「関連する質問」

ここには、ユーザーの疑問がQ&A形式で具体的に示されています。

そして三つ目が、ページ最下部の「他の人はこちらも検索」です。

これら3つを確認することで、ユーザーの潜在的なニーズや不安を先回りして把握し、それに応えるコンテンツ作りのヒントを得られます。

キーワードプランナーで検索ボリュームを把握する

サーチコンソールのデータと合わせて活用したいのが、Googleの「キーワードプランナー」です。

このツールを使えば、特定のキーワードが1ヶ月にどれくらい検索されているかを示す「月間平均検索ボリューム」の目安を把握できます。

サーチコンソールが「自社サイトへの流入実績」であるのに対し、キーワードプランナーは「市場全体の検索回数」を知るためのツールと考えると分かりやすいでしょう。

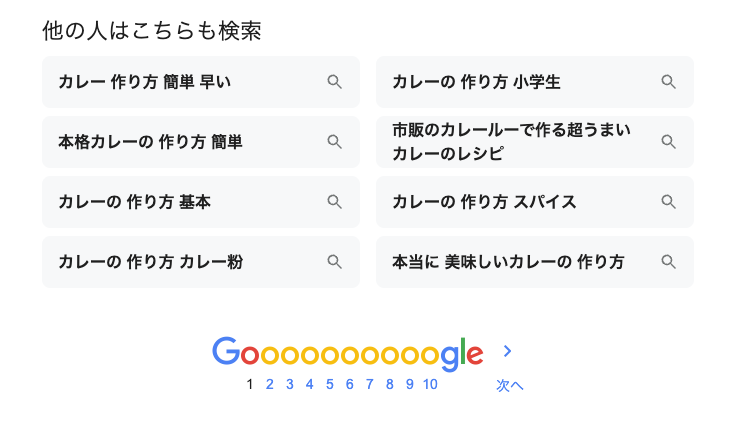

キーワードプランナーの使い方も簡単です。

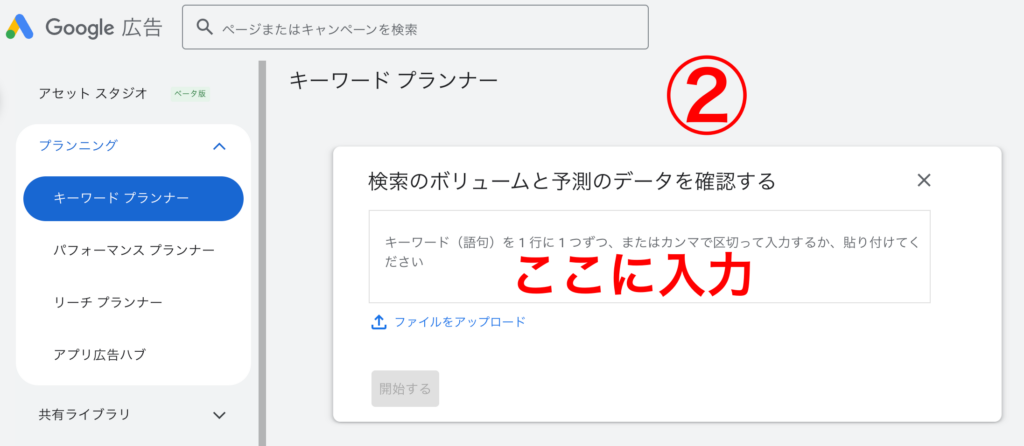

Google広告にログインし、「ツールと設定」メニューから「キーワードプランナー」を選択します。

「検索ボリュームと予測のデータを確認する」をクリックします。(図中①)

入力欄に切り替わったら自社の会社名、サービス名、商品名といった指名キーワードを入力し、「開始」をクリックします。(図中②)

このデータは、現在のブランド認知度を数値で把握するだけでなく、過去のトレンドを見ることで、季節性やプロモーション活動が指名検索に与える影響なども分析が可能です。

検索ボリュームが低い場合は、ブランド認知度を高めるための施策がより一層必要であると判断できます。

STEP1:SEOの指名検索対策のやり方【サイト内対策】

指名検索を増やすためのSEO対策は、まず自社のWebサイト自体を最適化することから始まります。

サイト内対策は、ユーザーがブランド名で検索した際に、意図通りの情報にたどり着きやすくし、ブランドへの信頼感を高めるための土台作りのようなものです。

ここでは、特に重要な以下の4つのポイントを紹介します。

- 公式サイトの内部SEO最適化

- 高品質コンテンツ発信によるブランド認知向上

- 意図通りのページを表示させるコンテンツ調整

- 魅力的なサイトリンクを表示させ、回遊率を高める

一つずつ見ていきましょう。

公式サイトの内部SEO最適化

指名検索で訪れるユーザーは目的意識が非常に高いため、検索結果の画面でいかに「ここが公式サイトで、求める情報がありそうだ」と伝えられるかが鍵となります。

そのために欠かせないのが、基本的な内部SEOの最適化です。

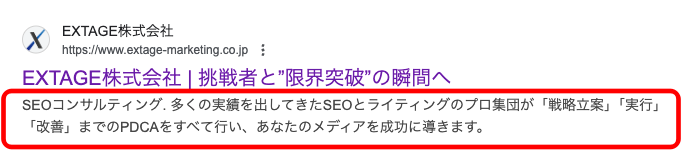

具体的には、Webページの「顔」となるタイトルタグ(titleタグ)や、その「紹介文」にあたるメタディスクリプション(meta description)に、会社名やサービス名を必ず含めましょう。

画像の赤い枠で囲んでいる部分がメタディスクリプションです。

この文章を魅力的な内容にすると、クリック率を高める効果が期待できます。

さらに、見出しタグ(hタグ)やコンテンツ内の文章にも、関連するキーワードを不自然にならない範囲で盛り込みましょう。

こうすれば、Googleに対して「このページが〇〇(会社名)に関する公式情報です」と明確に伝えられます。

以下の要素に注意して、再策を進めましょう。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| タイトルタグ(titleタグ) | 各ページの主題を表す要素です。 ページの内容を反映し、指名キーワード(会社名、サービス名など)を含むように設定します。 例) トップページ 「【公式】株式会社〇〇|事業内容」 サービスページ 「〇〇サービス|特徴と料金プラン – 株式会社〇〇」 |

| メタディスクリプション(meta description) | 検索結果に表示されるページの要約文です。 ユーザーがクリックしたくなるような説明文を作成し、自然な形で指名キーワードを盛り込みます。 |

| 見出しタグ(hタグ) | h1, h2, h3などの見出しタグを使い、コンテンツの構造を明確にします。 特にh1タグには、そのページのキーワード(指名キーワードを含む)を設定することが推奨されます。 |

| コンテンツ内のキーワード | ページ本文にも、不自然にならない範囲で指名キーワードや関連キーワードを盛り込みます。 |

内部SEO要素を設定することで、検索エンジンはサイトと指名キーワードの関連性を評価し、指名検索結果での上位表示を実現しやすくなります。

ユーザーにとっても、探している情報がどこにあるか分かりやすくなりますね。

高品質コンテンツ発信によるブランド認知向上

サイト内対策は、守りのSEOだけではありません。

新たな指名検索を生み出す「攻め」の施策として、高品質なコンテンツ発信が有効です。

例えば、自社の専門知識を活かしたブログ記事は「この分野なら〇〇社が詳しい」という専門家としてのポジションを確立し、認知度向上につながります。

また、お客様の成功体験を紹介する導入事例・お客様の声は、信頼性の証明となり、検討段階のユーザーに「〇〇社の事例を見てみよう」と検索させる動機付けになるでしょう。

さらに、セミナーやウェビナーを開催し、その内容をレポート記事として公開することも効果的です。

こうした価値ある情報提供を続けることで、潜在的な顧客との接点を増やし、未来の指名検索につなげられます。

例えば、以下のようなコンテンツです。

| コンテンツ | 内容 |

|---|---|

| ブログ記事 | 業界のトレンド解説、課題解決のヒント、サービスの活用事例などを発信する。 |

| 導入事例・お客様の声 | サービスを利用した顧客の成功体験や感想を紹介し、メリットや効果を伝える。 |

| ホワイトペーパー・eBook | 専門的な知識やノウハウをまとめた資料を提供する。 |

| セミナー・ウェビナー | 専門知識を共有する場を設け、参加者との関係性を構築する。 |

単なる情報発信に留まらず、ユーザーのニーズを理解し、有益だと感じてもらえるコンテンツ作りを心がけましょう。

意図通りのページを表示させるコンテンツ調整

ユーザーが特定のブランド名を検索する際、同時に「評判」「料金」「使い方」といった掛け合わせキーワードを入力することがよくあります。

この「ブランド名+〇〇」という掛け合わせ検索に対して、ユーザーの意図に最も合致したページが検索結果に表示されるよう最適化することが重要です。

例えば、「〇〇(ブランド名) 料金」と検索したユーザーには、料金プランが明確に記載されたページが掲載されている必要があります。

また「〇〇(ブランド名) 評判」と検索したユーザーには、お客様の声やメディア掲載情報がまとまったページが表示されるべきです。

各ページのコンテンツが、想定される掛け合わせキーワードの検索意図に沿った内容になっているか、定期的に確認し調整を行いましょう。

ユーザーは求める情報へ最短でアクセスできるようになり、サイト離脱を防ぎ、結果的にサイト内での回遊やコンバージョンへとつながりやすくなります。

魅力的なサイトリンクを表示させ、回遊率を高める

指名検索を行うと、検索結果のタイトル下に「料金プラン」「導入事例」「会社概要」といった主要ページへのショートカットが表示されることがあります。

これを「サイトリンク」と呼びます。

このサイトリンクを魅力的に表示させると、ユーザーの利便性を高め、サイト内の回遊率を向上させる上で効果的です。

サイトリンクは、Googleが自動的に生成するものですが、サイト構造を最適化し、内部リンクを適切に設定することで、意図したページが表示されやすくなります。

具体的には、主要なページへ分かりやすいアンカーテキスト(リンクの文字)で内部リンクを張ること、そしてサイト全体の階層構造をシンプルに保つことです。

また、サイトマップの最適化もサイトリンクの表示に影響を与えることがあります。

サイトリンクが表示されると、ユーザーは検索結果から直接、関心のある情報へとアクセスできるようになり、サイト内で迷いません。

そうすると、サイト訪問後の満足度が高まり、さらなる情報探索やコンバージョンへとつながる可能性が高くなります。

STEP2:SEOの指名検索対策のやり方【サイト外対策・オンライン編】

指名検索を増やすためには、自社サイト内での最適化だけでなく、インターネット上での様々な活動を通じてブランドの露出を高める「サイト外対策」も重要です。

ここでは、オンラインで実践できる効果的な6つの施策を紹介します。

- SNS活用

- Web広告

- 口コミ・レビュー施策

- プレスリリース

- インフルエンサーマーケティング

- Googleビジネスプロフィール

順番に解説していきます。

SNS活用:ファンとの接点を増やし、日常に溶け込む

SNSは、企業と顧客が直接コミュニケーションを取れる貴重な場です。

X、Instagram、Facebookなど、自社のターゲット層が利用しているプラットフォームで積極的に情報発信を行いましょう。

新製品の紹介やイベントの告知、日々の業務風景や社員の紹介など、親近感を持ってもらえるようなコンテンツを定期的に投稿することが大切です。

ユーザーからのコメントやDMには丁寧に返信し、双方向のコミュニケーションをとることで、ブランドへの愛着や共感が深まります。

やがて「顧客」から「ファン」へと関係性が発展し、ブランド名で検索してくれる人が増えることにつながるのです。

Web広告:潜在層に名前を届け、記憶に刷り込む

Web広告は、まだ自社のブランドを知らない潜在顧客層にアプローチし、ブランド名を覚えてもらえる有効な手段です。

例えば、ディスプレイ広告や動画広告を使って、Webサイトや動画コンテンツの中に、自社のブランド名やロゴを繰り返し露出させるなどがあります。

広告の目的は、必ずしもクリックや直接のコンバージョンだけではありません。

繰り返しユーザーの目に触れることで、無意識のうちに名前を記憶に刷り込む「単純接触効果」が期待できます。

すぐには検索されなくても「そういえば、前に広告で見たあの会社…」と、後々の指名検索につながる種まきとなるのです。

H3:口コミ・レビュー施策:UGCで自然な言及を増やす

口コミやレビューは、指名検索を増やす上で大きな影響力を持っています。

現代の消費者は、商品やサービスを選ぶ際、企業からの情報だけでなく、実際に利用した第三者の客観的な意見を重視する傾向があるためです。

ECサイトのレビューや店舗レビューサイト、SNSでの投稿など、様々な場所でUGCは生まれます。

UGCとは、一般の消費者が自発的に制作・投稿したコンテンツのことです。

良い口コミが増えれば、それが新たな顧客を呼ぶ「社会的な証明」となります。

「〇〇社の評判はどうだろう?」と検索したユーザーの背中を押し、ブランドへの信頼を高めることで、さらなる指名検索の増加という好循環を生み出すのです。

プレスリリース:第三者メディアの力で信頼性を高める

新サービスの発表や事業提携、調査データの公開といった企業活動をプレスリリースとして配信すれば、ニュースサイトなどの第三者メディアに取り上げられる機会が生まれます。

自社発信の情報とは異なり、メディアという客観的なフィルターを通してニュースとして報じられることで、企業の信頼性が向上します。

さらに、その掲載メディアが抱える多くの読者層に対して、自社の名前と取り組みを広く認知させることが可能です。

プレスリリースには、これまでリーチできなかった層からの新たな指名検索を喚起する効果が期待できます。

インフルエンサーマーケティング:影響力のある個人の声で拡散する

特定の分野で強い影響力を持つインフルエンサーと協力し、自社のサービスや商品を紹介してもらう手法も、有効です。

最大のメリットは、そのインフルエンサーが抱えるファン層に対して、アプローチできる点にあります。

企業広告特有の「売り込み感」が薄れ、信頼する人物からの「口コミ」として自然に受け入れられるため、認知度が急速に広がる可能性が高いのです。

インフルエンサーのファンが「あの人が紹介していた〇〇って何だろう?」と興味を持ち、検索に至るという流れを作り出します。

自社のターゲット層と親和性の高いインフルエンサーを選定し、協力してもらえば効果絶大です。

Googleビジネスプロフィール:地域からの検索を確実に取り込む

実店舗やオフィスを持つビジネスの場合、Googleビジネスプロフィールの活用は必須です。

企業情報を最新かつ詳細に保つことで、「地域名+業種」といったローカル検索でマップ上に表示されやすくなり、これまで知らなかった層への認知度向上につながります。

さらに、自社の会社名や店舗名で指名検索した際にも、営業時間、住所、電話番号、Webサイト、写真、お客様からの口コミといった豊富な情報を一目で確認が可能です。

これを見たユーザーは安心して店舗を訪れたり、問い合わせをしたりできるため、ブランドに対する信頼感も高まります。

特に地域密着型のビジネスでは、Googleビジネスプロフィールの活用は、指名検索からの来店や問い合わせを促進するのに有効です。

STEP3:SEOの指名検索対策のやり方【サイト外対策・オフライン編】

指名検索を増やすためには、オフラインでのサイト外対策も強力です。

オンライン施策が「広さ」を狙うものだとすれば、オフライン施策は顧客との「深さ」を追求し、より強固な信頼関係を築くのに役立ちます。

ここでは、オフラインで実施できる3つの代表的な施策を見ていきましょう。

- イベント・セミナー:直接的な体験で強い印象を残す

- メディア露出:広範囲へのリーチと権威性獲得

- オフライン広告:特定のターゲット層に繰り返し訴求する

デジタルとアナログの両輪でアプローチすれば、ブランド認知はより確実なものになります。

イベント・セミナー:直接的な体験で強い印象を残す

実際に「体験」する機会があれば、ユーザーに強い印象を与えられます。

自社が主催するイベントやセミナーは、まさにその機会を提供するものです。

例えば、新製品の発表会や体験会、セミナー、ワークショップなどを開催すれば、参加者は企業の世界観を直接肌で感じられます。

このような直接的な交流を通じて、企業の「顔」や「想い」に触れることができ、信頼感や愛着を抱きやすくなるのです。

オンラインの情報だけでは伝わりにくい、温度感や熱量を直接伝えられるため「あの会社についてもっと詳しく知りたい」といった動機から指名検索へとつながる可能性があります。

メディア露出:広範囲へのリーチと権威性獲得

テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアへの露出は、Webにあまり触れない層も含めた、広範囲への認知を可能にします。

特に、ニュース番組や業界専門誌などで取り上げられると、企業の社会的な信頼性や権威性を大きく高める効果があります。

「テレビで紹介された〇〇社」「雑誌で見たあの商品」という形で多くの人の記憶に残り、放送・掲載直後には指名検索数が急増することは珍しくありません。

Webマーケティングだけではリーチしきれない層へアプローチし、ブランドの格を上げるための有効な手段です。

オフライン広告:特定のターゲット層に繰り返し訴求する

交通広告や新聞広告、看板広告といったオフライン広告は、特定の地域やターゲットに繰り返し情報を届けるのに向いています。

例えば、ビジネスパーソンを狙うなら都心部の駅や電車内の広告、主婦層がターゲットなら特定の地域のフリーペーパーなどです。

毎日の通勤電車で繰り返し目にする企業ロゴや、よく通る道にある看板などは、意識せずとも人々の記憶に刷り込まれていきます。

そして、関連するサービスが必要になった時に「そういえば、いつも見るあの会社は…」と、一番思い出してもらえ、指名検索につながるのです。

SEO対策をしても指名検索が増えない時の対策

SEO対策を実施しているにも関わらず、なかなか指名検索が増えないと感じることもあるかもしれません。

そのような時は、焦らずに原因を特定し、問題解決のための具体的なアクションを取ることが重要です。

ここでは、指名検索が増えない場合に確認すべき5つのポイントと対策を解説します。

- サイトのインデックス登録を確認する

- 内部SEO対策が不足していないか確認する

- コンテンツの品質や関連性の低さを見直す

- 同じ社名や似たような競合サイトがないか調べる

- Googleのガイドラインに違反していないか確認する

一つずつ見ていきましょう。

サイトのインデックス登録を確認する

どんなに素晴らしいコンテンツを作成しても、検索エンジンに認識(インデックス登録)されていなければ、検索結果に表示されることはありません。

指名検索が増えないと感じたら、まず自社サイトが正しくインデックス登録されているかを確認しましょう。

Googleサーチコンソールにログインし、「インデックス」→「ページ」の項目を確認してみてください。

ここで「クロール済み – インデックス未登録」や「検出 – インデックス未登録」といったエラーが表示されている場合があります。

これは、Googleがページを見つけられているものの、何らかの理由でインデックス登録されていない状態です。

特定のURLのインデックス状況を確認したい場合は、Googleサーチコンソールの「URL検査ツール」にそのURLを入力してみてください。

もしインデックス登録に問題がある場合は、Google Search Consoleから再インデックスをリクエストするなどの対応が必要です。

内部SEO対策が不足していないか確認する

すでに内部SEO対策に取り組んでいるつもりでも、見落としや不十分な点があるために指名検索に影響が出ている可能性があります。

もう一度、基本的な内部SEO対策がしっかりと施されているかを確認してみましょう。

具体的には、タイトルタグ、メタディスクリプション、見出しタグ(hタグ)の最適化は、指名検索においても非常に重要です。

これらの要素に自社のブランド名やサービス名が適切に含まれ、ユーザーの検索意図に沿った内容になっているか再確認してください。

また「サイトの表示速度が遅い」「モバイル対応ができていない」「ユーザーが回遊しにくい」といった技術的な問題も、指名検索のパフォーマンスに影響を与えます。

コンテンツの品質や関連性の低さを見直す

指名検索が増えない理由のひとつに、コンテンツの品質や、ユーザーの検索意図との関連性の低さがあります。

ユーザーが自社ブランド名で検索した際に、「知りたい情報がどこにもない」「内容が古くて役に立たない」と感じてしまえば、リピートして検索してくれることは期待できません。

提供しているコンテンツが、本当にユーザーの疑問を解決しているか、期待に応えているか、客観的な視点で見直してみましょう。

例えば「サービスに関する質問に答えるコンテンツは充実しているか」「導入事例やお客様の声は豊富に掲載しているか」「ブログ記事は専門性が高く、最新の情報を提供できているか」など。

また、コンテンツの量が十分であっても、内容が薄かったり、表面的な情報しか提供されていなかったりする場合も、ユーザーの満足度は低くなってしまいます。

より深く、より具体的に、そして分かりやすく情報提供することを意識してください。

同じ社名や似たような競合サイトがないか調べる

外部要因として、同じ社名や非常に似た名前の競合サイトが存在するために、ユーザーが検索結果で迷ってしまうケースがあります。

特に、一般的な単語を組み合わせたブランド名の場合、このような現象が起こりやすいです。

実際にGoogleで自社のブランド名やサービス名を検索し、どのような検索結果が表示されるかを確認してみてください。

もし、自社以外のサイトが上位に表示されていたり、ユーザーが混同しやすいような情報が散見されたりする場合は、それが指名検索の増加を妨げている原因かもしれません。

この対策としては、自社のWebサイトやSNS、Googleビジネスプロフィールなどで、より明確に自社の事業内容や特色を伝える情報を強化することが重要です。

自社にキャッチフレーズをつけて差別化するのも効果があります。

Googleのガイドラインに違反していないか確認する

知らないうちに、Googleのガイドラインに違反してしまっている場合、ペナルティとして検索順位を下げられている可能性があります。

例えば、キーワードを不自然に詰め込みすぎたり、質の低いサイトから不自然なリンクを大量に獲得したりといった行為がこれにあたります。

ペナルティの有無は、Googleサーチコンソールの「セキュリティと手動による対策」メニュー内にある「手動による対策」で確認しましょう。

ここに何も表示されていなければ、少なくとも手動ペナルティの心配はありません。

もし警告が表示されている場合は、速やかにその指示に従ってサイトを修正する必要があります。

SEOの指名検索対策は費用対効果があるのか?

結論から言うと、指名検索のSEO対策は、Webマーケティング施策の中でもダントツに費用対効果が高いと言えます。

指名検索をするユーザーは、すでにあなたの会社やサービスに強い興味関心を持っている、いわば「今すぐ客」だからです。

「SEO対策 方法」といった、一般検索のユーザーをコンバージョンにつなげるには多くのコストと工夫が必要ですが、指名検索はその高い熱量を確実かつ低コストで受け止めるための施策となります。

広告やSNS、イベント活動は、お店の存在を知ってもらい興味を持ってもらうための「チラシ配り」のようなものです。

一方、指名検索対策は、お店の前に着いたお客様をスムーズに店内へご案内するための「ドアを開ける」行為に他なりません。

莫大な広告費をかけて集客しても、最後の受け皿が最適化されていなければ、その努力は水の泡です。

指名検索のSEO対策は、これまでの投資効果を最大化し、着実に成果へと結びつけるための、最も重要な仕上げの工程と言えます。

指名検索がSEO対策をしないことによるデメリット

指名検索のSEO対策は、単に集客を増やすだけでなく、ブランドの健全な成長に欠かせない要素です。

もし、この重要な対策を怠ると、ビジネスに深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、指名検索のSEO対策をしないことによって生じる、3つの大きなデメリットについて見ていきましょう。

- 最も熱量の高い「今すぐ客」を逃し続ける

- 広告依存から抜け出せず、事業が安定しない

- LTV(顧客生涯価値)が伸び悩む

詳しく解説していきます。

最も熱量の高い「今すぐ客」を逃し続ける

指名検索対策をしない最大のデメリットは、購入や問い合わせの意欲が最も高い「今すぐ客」を逃し続けてしまうことにあります。

指名検索をするユーザーは、すでに比較検討の段階を終え「この会社に問い合わせたい」「この商品を買おう」と、ほぼ心に決めて行動しています。

しかし、いざ検索してたどり着いた結果に公式サイトがなかったり、競合の広告やネガティブな情報が一番上に表示されたりしたら、その熱意は一気に冷めてしまうかもしれません。

これは、お店の前まで来てくれたお客様が、入り口が分からなかったり、隣の店の呼び込みに気を取られたりして、そのまま帰ってしまうようなものです。

他のマーケティング活動で積み上げた成果を、最後の最後で刈り取れないという、非常にもったいない状況に陥ってしまいます。

広告依存から抜け出せず、事業が安定しない

指名検索という、本来であればコストをかけずに獲得できるはずのユーザーを、広告費を払って集客し続ける。

これは、事業の安定性を損なう「広告依存」の典型的なパターンです。

指名検索で自社サイトが確実に1位に表示される状態であれば、ユーザーは自然にサイトへ流入してくれます。

しかし、この対策が不十分なために競合他社に広告枠を奪われると、自社の名前で検索したユーザーを守るため、自らも広告を出稿せざるを得なくなります。

広告費は常に変動し、競争が激化すれば高騰するのが一般的です。

広告を止めれば、熱心なファン層からのアクセスさえ激減するという、不安定な経営を強いられることになる恐れがあります。

指名検索対策は、この消耗戦から抜け出し、安定した集客基盤を築くための施策なのです。

LTV(顧客生涯価値)が伸び悩む

指名検索は、新規顧客を獲得するためだけのものではありません。

既存顧客がサポート情報を探したり、追加購入を検討したりする際にも、当たり前のように行われるのです。

指名検索をするユーザーは、ブランドに対してすでに一定の関心や信頼を寄せています。

そのため、必要な情報にスムーズにアクセスし、満足度の高い体験を提供できれば、リピーターやロイヤルカスタマーへと成長する可能性が高くなります。

しかし、指名検索のSEO対策をしないことで、欲しい情報を見つけられないと、ブランドへの期待が裏切られ信頼を損ねてしまうかもしれません。

その結果、一度きりの購入で終わったり、別のブランドへと流れてしまったりする可能性があります。

「顧客生涯価値(LTV)」は、顧客が継続してサービスを利用し、商品を購入し続けることで得られるのです。

なお、EXTAGE株式会社ではSEO対策のプロ集団が、最新のSEO技術と豊富な経験を活かし、お客様のビジネスの成功をサポートします。

お困りのことがありましたら、ぜひEXTAGE株式会社にご相談ください。

\お気軽にご相談ください!/

指名検索のSEO対策に関するQ&A

指名検索はなぜ売上や問い合わせにつながるの?

指名検索が売上や問い合わせに直結しやすい理由は、検索するユーザーの「意欲の高さ」にあります。

例えば「SEO対策 方法」と検索する人は、まだ情報を広く集めている段階です。

一方で、「株式会社エクステージ」のように会社名やサービス名を直接入力する人は、すでにその企業のことを認知しています。

そのため、「サービスについて詳しく知りたい」「見積もりを依頼したい」といった、具体的で強い目的を持っているのです。

このように、購入や問い合わせといったコンバージョンまで、あと一歩の距離にいる熱量の高いユーザーが多いため、指名検索からのアクセスは成果につながりやすくなります。

指名検索のSEO対策は何から手をつければいい?

まず着手すべきなのは「自社サイトが、指名キーワードで確実に1位に表示される状態を作ること」です。

具体的には、以下の基本的な内部SEO対策から始めましょう。

- タイトルタグの最適化: ページのタイトルに、会社名やサービス名を必ず含める。

- メタディスクリプションの設定: 検索結果に表示される説明文に、事業内容が簡潔にわかる文章と会社名を入れる。

- コンテンツの充実: 誰が見ても「何の会社か」がすぐに理解できる情報を掲載する。

これらの対策は、Googleに対して「このサイトが〇〇社の公式サイトですよ」と正しく認識させるための基本です。

まずはこの土台を固めることから始めましょう。

自社の会社名やサービス名で広告を出されました。どうしたらいい?

競合他社が自社の会社名やサービス名をキーワードにして広告を出稿してくる「ブランドキーワード入札」は、よくあることです。

これは、自社の指名検索で流入するはずだったユーザーが、競合の広告をクリックして流れてしまう可能性があるため、見過ごせません。

このような状況に直面したら、以下の対策を検討しましょう。

- 自社もブランドキーワードで広告を出稿する

- オーガニック検索での対策を強化する

広告だけでなく、オーガニック検索での対策をより一層強化することも重要です。

公式サイトの内部SEO対策を万全にし、高品質なコンテンツを提供し続けて、指名検索のオーガニック検索結果で自社サイトが常に1位を維持できるよう努めましょう。

また、Googleビジネスプロフィールを最新かつ詳細に保つことも、指名検索時の情報提供として非常に有効です。

広告とSEOの両面から対策を講じれば、ユーザーが迷うことなく自社へとたどり着ける環境が整います。